文/丛涛

在新文化运动的浪潮中,蔡元培提出“以美育代宗教”的命题得到了文艺界的积极响应,并通过建立中国近代美术学校得以实现:徐悲鸿将西方古典写实主义引入中国,并提出“欲救目前之弊,必采欧洲之写实主义”等观点,改良中国画学之颓败;林风眠、刘海粟等人则主张沿着西方现代主义的方向,引领中国艺术发展之潮流。当时的民国美术界,向西方学习的流派形成了写实主义与现代派两大对立阵营。在他们争论不休之时,鲁迅选择将西方现代木刻引入中国,希望通过倡导“为革命而艺术”的现实主义精神,以黑白木刻之手法刻印出国民的真实处境,这在当时无疑是将艺术与社会现实结合得最为紧密的一大举措。

鲁迅与珂勒惠支的精神碰撞

凯绥·珂勒惠支这位二十世纪初德国女性版画家对中国现代艺术的影响,非止于图像和风格的模仿,而是内化成了气质、融合进了血液,成为了中国近现代文化精神底色的一部分。在一个视觉图像发达的时代,珂勒惠支笔下的黑白世界并没有丧失艺术感染力,这固然源自扎实精湛的表现技巧,但技艺之上,似乎更有一些人格与精神的魅力,使她能够超越时代攫住人们内在的心灵。要想追问这个问题,我们不妨在感受珂勒惠支艺术的同时,追溯她与现代中国的缘分,看看那些具体的历史记忆和经验,能否使我们对珂勒惠支版画中“黑白的力量”的感受更加真切。

“有丈夫气概的妇人”

凯绥·珂勒惠支出生于东普鲁士的格尼斯堡,外祖父卢普是当地自由宗教协会的创立者,父亲卡尔·施米特早年学习法律,但因情感上同情底层劳动人民而被认为有社会主义倾向,未能成为法官,在继承卢普的宗教职位之前从事建筑材料承包商的工作。卡尔对于子女的教育细心而宽容,当他发现了珂勒惠支在绘画方面的才能,便积极地支持女儿,先后送她到柏林和慕尼黑学习美术。父亲和哥哥对底层人民的同情,在珂勒惠支年幼的心底埋下了社会主义思想的种子,而在慕尼黑近距离接触工人运动和唯物主义思想,则浇灌了这颗种子,令其深植为她日后创作的思想根脉。

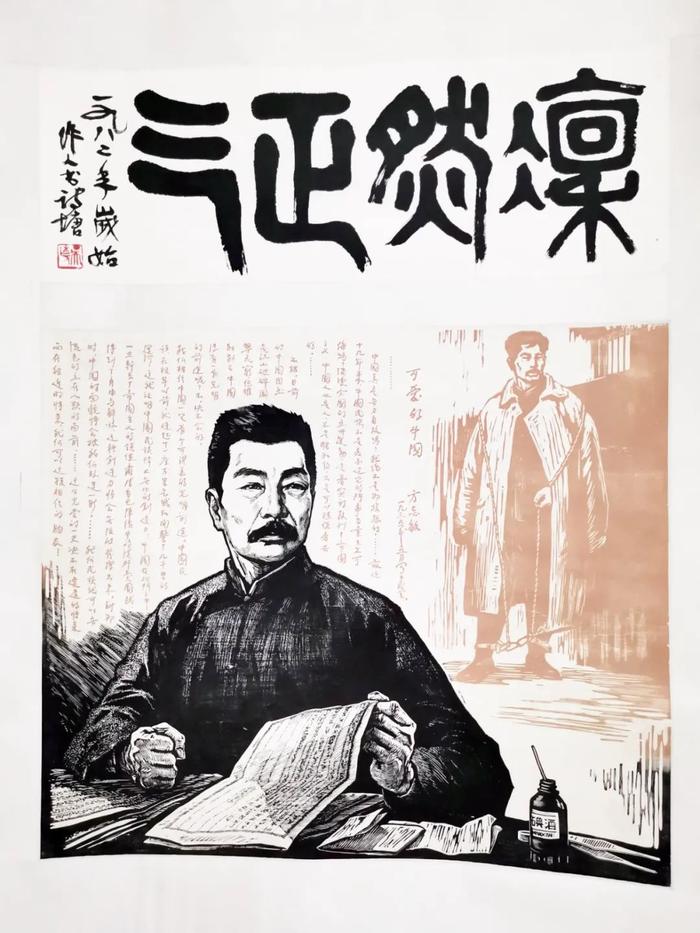

杨先让《鲁迅与可爱的中国(吴作人题“凛然正气”)》80*62 cm 套色木刻 1976 槐轩‘晨星—中国版画的四个时期’展出画作

经历了自由接受各种新鲜思想、尝试各种美术风格的求学阶段,珂勒惠支真正清楚地意识到自己未来的艺术道路,是在与卡尔·珂勒惠支医生结婚后。1891年,这对年轻夫妇在柏林的工人住宅区开设了一间小诊所,丈夫每天给穷苦的工人看病,而妻子则会时不时地放下自己的工作,充当丈夫的助手。这期间,年轻的女画家通过他丈夫的工作“直接了解到无产者生活中的困难和不幸”。在后来的回忆中,珂勒惠支说:“当我接触了这些妇女,她们是来找我丈夫帮忙的,有时也找到了我,这时我就完全为一种思想所激动,我想到无产者的命运和这种命运的后果,在社会上还存在着这样的问题:卖淫和失业。它使我感到痛苦和不安,这就是我为什么必须而且经常表现人民这一主题的理由,以此抒发我的气愤,因此,使我面向生活。”

就在珂勒惠支决定要通过自己的艺术为那些无产者的悲惨命运大声呼喊的同时,豪普特曼的戏剧《纺织工人》在柏林首次上演。这部根据当时西里西亚纺织工人起义事件而创作的戏剧,反映了工人的罢工斗争,引起了柏林观众的热烈反响,在那些热血沸腾的观众中,就有珂勒惠支。此后的几年中,珂勒惠支完成了她的第一套系列版画《织工起义》。这套版画由六幅画面组成,每幅表现一个相对独立的故事情节,但其排列在一起,又形成了如戏剧中序曲、发展、高潮、尾声的完整结构。组画的第一幅《穷苦》以昏暗的环境奠定了沉重的基调,无可奈何的祖母与绝望的母亲守候在奄奄一息的孩子身旁,在惨淡阴沉的现实衬托下,孩子的面庞却显出了异样的光晕,那是穷苦家庭最后一丝的希望,而背景的窗中却已映出死神的身影。在整组版画中,一个饱受穷苦命运折磨,最终起而反抗的妇女成为整个故事的参与者,而在第六幅《收场》中,那个悲伤注视着死难者的妇女,更是这出为了求生而牺牲的悲剧的见证者。当然,我们似乎总能隐隐的感觉到,这一切的悲剧,又都是在那个死神怀抱中的孩子的注视下进行着,他那张大眼睛成为整套作品的魂灵,凝视着我们,表露着对死的恐惧和生的向往,“至死还在希望人有改革命运的力量。”

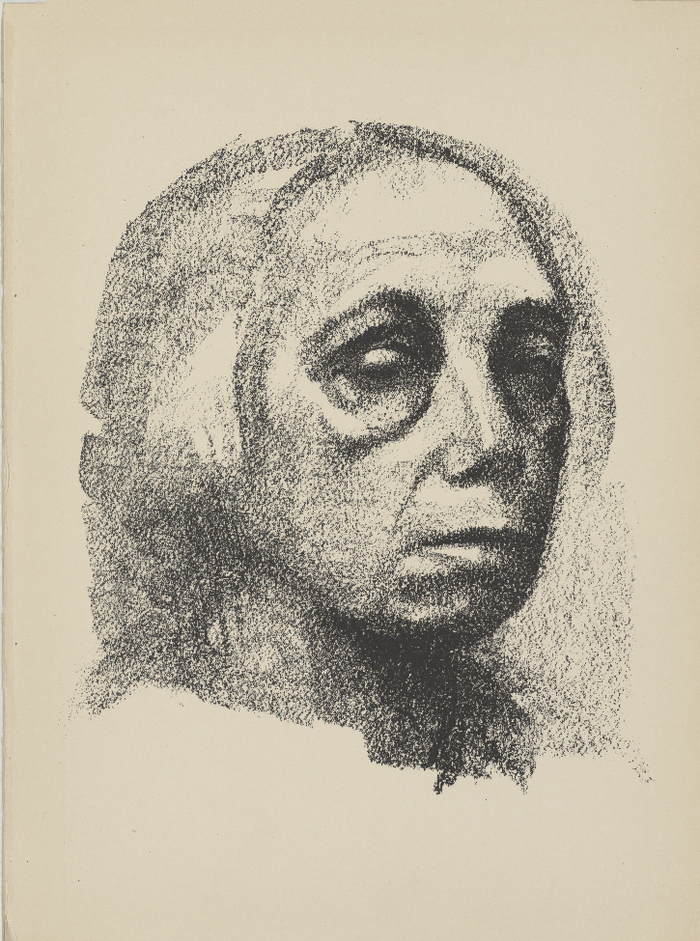

《穷苦》 石版画 15.4x15.3cm 1898年

《织工起义》使珂勒惠支在“柏林大艺术展”上一举成名,评论家尤里乌斯·伊利亚斯称赞这组版画令展览中的其它版画作品黯然失色。虽然德皇威廉二世拒绝为这组杰作的作者颁发奖牌,并批评珂勒惠支的作品中传递出抨击性、煽动性的信息,但她此后创作的《农民战争》和《战争》等一批表现德国底层民众困苦与反抗的作品,仍使她成为当时德国画坛最重要的代表,并在欧洲普罗文艺思潮中享有盛誉。

《冲锋》 铜版蚀刻版画 50x55cm 1902年

展现受压迫的底层劳动人民的苦难,并将抗争精神注入表现这苦难的艺术中, 这是珂勒惠支的艺术能够产生具有“丈夫气概”的逼人力量的原因。然而,即便她的艺术照出了“穷人与平民的困苦和悲痛”,即便她始终“没有忘却变革社会的可能”,这似乎仍不足以解释今天观者面对珂勒惠支作品时的动容。在珂勒惠支对苦难的表现中,不仅有抗争,更有一种超越了个体的大爱。她将母爱的光辉,投射到一切被侮辱和损害者的身上,并由于对他们的同情和悲悯,进而生出了愤怒和挣扎,最终要为他们呼喊和斗争。所以,珂勒惠支的艺术蕴含着一种超越个人利害的“深广的慈母之爱”,并因为这爱而生出了对于压迫的恨。这交织着爱与恨的抗争,才是这位“有丈夫气概的妇人”的艺术能够成为现代德国最伟大的诗歌的原因,更是她的作品能够超越具体的历史语境,感动今天读者的源头。

珂勒惠支与鲁迅的相遇

1933年希特勒上台之后,德国开始推行法西斯主义,大量进步的文学艺术家遭到迫害,珂勒惠支也被柏林艺术学院除名。虽然纳粹通过禁止珂勒惠支出版和展出任何作品,而使她“只能守着沉默”,但她却获得了来自中国的声援。1936年,珂勒惠支在中国的第一本画集《凯绥·珂勒惠支版画选集》出版,一时间成为中国进步木刻青年临摹和学习的经典。而它的编印者,正是中国新兴木刻的导师——鲁迅。

鲁迅与珂勒惠支的相遇,似乎既是偶然,又有着历史的必然。1929年,鲁迅托前往德国留学的徐梵澄(诗荃)购买版画作品和图册。由此,对版画产生了兴趣的徐梵澄专门到海德堡大学选修了艺术史,并在高等专门学校学习了版画创作课程。通过德国老师的指点,徐梵澄在德国替鲁迅选购的版画图册相当内行,而其中就有五本珂勒惠支的画册。通过徐梵澄所购买的德国版画图册,鲁迅与珂勒惠支偶然相遇。当鲁迅第一次看到她的版画,就毫不犹豫地认定这就是他一直寻找的,最适宜输入中国的版画。

然而,在遇到珂勒惠支的版画之前,鲁迅曾有过相当一段时间的寻找和准备。作为“五四”新文化运动的主要推动者,鲁迅与康有为、陈独秀等人一样,都在启蒙运动中关注到美术的功用。但是,与陈独秀高喊只有引进西方的写实主义才是中国美术的出路不同,鲁迅因对中国社会的体察更加深刻,“拿来”西方的美术成果也就变得更为审慎务实。1927年,刚刚就任北京国立艺专校长的林风眠发起组织“北京艺术大会”,作为“五四运动”以来启蒙主义思潮在美术界的一次反响,这次艺术运动标举“社会艺术化”,号召“打倒模仿的传统的艺术!打倒贵族的少数独享的艺术!打倒非民间的离开民众的艺术!”“提倡全民的各阶级共享的艺术!提倡民间的表现十字街头的艺术!”然而,这场美术界的启蒙主义抗争终被北洋政府所禁止,仅就展览造成的影响而言,那些抱有民主理想的年轻艺术家的美术作品,似乎并没有达到预期唤醒民众的效果。传统美术形式的传播局限和年轻艺术家作品中的现代“洋味儿”最终仍没有突破象牙塔的束缚。

在二十年代诸多尝试的经验基础上,鲁迅似乎对于在启蒙潮流中扶植什么形式的美术有了更加具体的认识,他说“要启蒙,即必须能懂。懂的标准,当然不能俯就低能儿白痴,但应该着眼于一般的大众。”而究竟什么样的美术形式,才是最适合在革命年代流传广布,最易于被四万万中国民众所接受,同时又不失艺术审美的品质的呢?很快,鲁迅就从原版的外文书刊中发现了理想的形式——版画。在新文化运动的众多作家、学者中,鲁迅绝非第一个对外文书籍中版画插图感兴趣的人。比如后来以研究和保存中国古代版画而著名的郑振铎,早在1924年的《小说月报》上就选择了丢勒《默示录的四骑士》作为封面,并以笔名“西谛”作了卷首语;在1925年的《小说月报》中更是率先发表了比利时版画家麦绥莱勒的《工程师》和《拳术师》。但是,一直摸索适合启发民众、宣传革命的美术形式的鲁迅,却敏锐地意识到,这以往作为插图出现的版画,因其“用途最广,虽极匆忙,顷刻能办。” 正是在革命之际的中国最适宜引进和扶植的艺术形式。

然而鲁迅最初接触到的英、法两国追求形式和装饰趣味的版画,却并不能让他满意。坚持“艺术的民主化”理想的鲁迅,始终将启蒙大众作为民族救亡的希望,必然要将目光投向更具现实主义关怀和抗争精神的德国与苏联版画。所以,鲁迅托徐梵澄从德国帮他寻觅版画图册,是他“五四”以来一直坚持寻找适宜于宣传民主和革命的艺术形式的结果,更是在比较了欧洲诸国现代版画之后,根据中国革命的需要而做出的选择。由此看来,珂勒惠支这种能够非常“正确地,而且深刻地反映了德国大众的生活和痛苦”的版画,必将令当时的中国民众感同身受,最有希望在中国燃起挣扎与抗争的星火。这正是鲁迅为了唤醒中国四万万受苦难的同胞,为了中国未来的希望而一直在寻找的艺术形式,一股为了人类自由和解放而斗争的力量,冥冥之中促成了鲁迅和珂勒惠支的相遇,而这一切都是历史的必然。

1931年,鲁迅在《北斗》杂志创刊号上发表了珂勒惠支的版画《牺牲》,这是她的作品在中国的第一次公开发表。这幅作品是《战争》组画中的一幅,表现了一位母亲悲哀地闭了眼睛,交出自己的孩子去牺牲的瞬间。这幅版画的发表在鲁迅而言,意义非常。因为它是对不久前遇害的柔石等进步青年的“无言的纪念”。柔石的牺牲让鲁迅非常震惊和悲痛,因为这个极具才华和热情的年轻人,不仅是鲁迅的追随者,更是“左联”斗争中值得信赖的战友。因为鲁迅对于柔石等进步青年所寄与的希望以及对于他们牺牲的震悼,《牺牲》中交织着因深沉的爱被剥夺而生出的压抑和悲哀,无疑最能诠释鲁迅当时的复杂心理。

柯勒惠支|《牺牲》| 木刻版画

正如我们如果只看到珂勒惠支艺术中的抗争,而忽略了其中“深广的慈母之爱”,便难以真正理解其攫住当代观者内心的原因;如果我们仅仅看到鲁迅“横眉冷对”的批判,而忽视了其灵魂深处一切斗争力量的源头,似乎也很难想见鲁迅面对珂勒惠支作品的感受,更难以理解鲁迅令人景仰的原因。因为有着对于苦难民族和悲惨同胞的深爱,才有“哀其不幸”的悲悯,进而更生出“怒其不争”的愤怒,鲁迅与珂勒惠支一样,在抗争的背后都怀有着一种超越个体利害的,“深广的慈母之爱”。1936年,鲁迅走到了人生的最后阶段,在编印《凯绥·珂勒惠支版画选集》之时,他频频想到母爱的问题,并表示“这以后我将写母爱了。”从珂勒惠支的版画中,鲁迅不仅找到了最适合中国的革命的美术形式,更感受到了与自己一样的灵魂力量,由此,他认定珂勒惠支是“和我们一起的朋友”,是为了一切受苦的人们“悲哀,叫喊和战斗的艺术家”。

所以,珂勒惠支和鲁迅的相遇,是在那个到处充满压迫和抗争的年代里的一次人格力量的碰撞。他们的人格中,都有着光辉的一面,都坚定地要超越个人利害,而以“深广的母爱”为受苦的同胞去呼喊,抗争。因此,他们都超越了那些热衷于沉溺在个人世界和情感中的作者,成为一流的大师。在沉迷于物质而缺乏精神感召力的时代,珂勒惠支和鲁迅艺术中的人格力量变得愈加珍贵,当你站在珂勒惠支的作品前,便丝毫不会怀疑这一点。

ABOUT-作者

丛涛,中央美术学院人文学院中国近现代美术研究方向硕士,中国古代美术研究方向博士,北京大学社会学系博士后。青年艺术史学者,策展人,专栏作家。

6月14日——7月31日,‘晨星—中国现代版画的四个时期’在槐轩Huaixuan进行展出