吴作人把西方学到的希腊和希伯来渊源的艺术精髓尽显作品《甲胄》中;而也是因为吴作人从《甲胄》中显示了那一代知识分子的政治倾向,并且运用这种反中国传统的艺术来为理想服务。《甲胄》成为一个特殊时期的某种心理、某种状态、某种态度和社会思潮凝结的交点,而这一切导引和冲突恰恰发生在民国时候的上海。

作者:《吴作人档案》项目组

在刚刚结束的上海中华艺术宫“西学·西行——吴作人早期艺术(1927-1949)”大展上,展览的题头是一幅画,这幅画的内容为一副盔甲,名为《甲胄》。为什么选择这幅画置于题头之上?其中必有复杂的心理、忧郁的情绪及复杂的导因,并由此引出另一层关于上海的故事,波澜壮阔。

《甲胄》又称《胄》、《盔甲》。画的是一副西方的甲胄,而且是在西方画成,照理,其和上海毫无关系,但《甲胄》却和上海发生了无数的关系。

《甲胄》,这幅作品被置于展览的请帖之上

这不仅是因为作者吴作人在上海开始学画,曾在上海追随现实主义理想和写实艺术方法,聚集于一群老师同道身旁互相砥砺,并从上海出发前往欧洲留学,回归报国先到上海,在国内展出了《甲胄》,把西方学到的希腊和希伯来渊源的艺术精髓尽显其中;而也是因为吴作人从《甲胄》中显示了那一代知识分子的政治倾向,并且运用这种反中国传统的艺术来为理想服务,而这正是和留在上海的同志、同学和老师们共同分享的理想,并最终导致了中国社会道路的选择。但当《甲胄》在中国展出的时候,却被“同志”批评,隐秘地预示着做出这种选择之后的知识分子多年以后的命运和结局,《甲胄》因此成为一个特殊时期的某种心理、某种状态、某种态度和社会思潮凝结的交点,而这一切导引和冲突恰恰发生在民国时候的上海。

当然,《甲胄》也不仅仅是一个意义的符号。这个画面包含了深刻的意味,凝重的感觉。

首先,它就是一幅画。它是一幅画得很好的画,表现出了一种深度和整体。用刮刀、笔触塑造出了一个丰富的画面,画不大,但远远看去概括性很强,厚实,笔法一点也不僵,如写意,如行云流水,一次就把对象处理完毕,画得很轻松。但是,这一切都不仅仅只是一种艺术。

有关这个问题,要从三点切入。

第一点:《甲胄》一画背后的根源是江南文人的艺术传统,却呈现出反其道而行的面貌。

吴作人出生在苏州。苏州是一个盛产文人的地方,也是中国文人画的发源地和中心。吴门画派就在此发展并成为中国绘画的标志性成果,延续时间很长,其观念和风格被学界和皇家执持为审美的标准。吴作人的祖父是文人画家。吴作人来自苏州,是否具有文人的情怀?但是他却没有选择文人画,《甲胄》一画一反文人画的审美与技法。

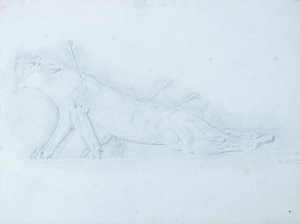

受伤的母狮,吴作人纸质作品,绘于1928年,虽然画的是石膏像来自亚述皇宫的浮雕,但是处理边线和处理质感的方法却来自西方

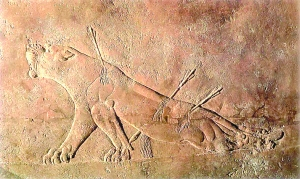

受伤的母狮,亚述王宫的壁面浮雕,藏于大英博物馆

苏州文人以书画标榜,从来都以才子著称。所谓才子,其实包含着一种特殊的精神,这种人对所有事情有着自己的独立和超绝的判断,对于天下太平充满过度的责任心,天生具有管理天下、经纬家国、铲除不公的能力和资质,却没有机会和资格去做这等大事,最后只能沦为在小桥流水之间的茶余饭后,谈论自己的志向,心态全是牢骚和积郁,表达出无尽的叹息和遗恨,这样的人只能成为文人,也才能成为真正的文人。他们当时就在苏州一带聚集,其所在,经济条件极为丰厚优裕,个人的知识、见识和才能得到了充分的训练、修养和积累。这种特殊的集体性格在元代已经孕育,当时作为九儒十乞的南人,根本是社会的贱民。一度曾经刚成为抗元的“吴王”张士诚治下最忠诚的臣民,却沦陷于朱元璋问鼎之际打下的最后一个据点。明朝初年,江南一带重赋,而所有士族读书人都无由出仕,断了这批人为国家服务,为社会献身的机会。处于多余的能力和资质却没有前途的情境下,他们就会借助琴棋书画即所谓的艺术,来完成他们的寄托和表达,成为“江南才子”。这样的才子的政治抱负的最大权柄,常常只不过沦落为给别人当当幕僚、师爷和参谋。一事无成,只剩风流,怀才不遇,何至于此?

这样的事情一代代人凝结着同样一种政治的热情和志向,正好也发生在吴作人的家里。吴作人的祖父从安徽到苏州,生活在类似幕僚的圈子里贴近核心,苏州知府的堂妹就是吴作人的祖母,他的画就是所谓的文人画,表面上看起来画的是树木、虫鱼、花草,但作为当地有名的画家,内里对社会和政治的态度极为隐晦,难于窥视。一旦时代发生重大变化,真正文人的相类心态、遭遇,就会成为事件。就在辛亥革命发生不久的夜里,第二代在苏州的吴家人——吴作人的父亲出去聚会,被下了一杯毒酒,原因是他支持社会变革的一方。从此两代守寡的妇人,带上未成年的9个子女走上了一条艰难的道路,吴作人后来描述自己的童年是“一片灰暗”。灰暗磨灭不掉的独特才能和巨大的社会责任心,在变动的背景下,成为吴作人开始学画的动机,这个动机是为政治的志向寻求艺术的表达。而这时的动机已经很难再从吴门文人画的风花雪月的写意开始,而需从真切、写实,从对社会有直接贡献的、对现实有干预,特别是对被压迫的人、穷苦的人有作用的艺术开始。他必然会去找这样一条路——他的画可以给人感觉到现实、真实,而且有质感,他可以画出一把刀,甚至可以画出血的流淌,他必须画出就像在《甲胄》中金属的重量和冷峻,以及高光所投射出的一股杀气,寒气逼人。故事要这样开始,那么谁可以在精神上引导他,并在技术上弥补他呢?因此吴作人到了上海。

第二点。在上海,也只有在上海,才能找到《甲胄》一画所指向的这条艺术报国之路。

通过报纸上的广告这种城市现代化的信息渠道,吴作人得知徐悲鸿在上海的上海艺术大学教书,他报了名,发现误传,却在那里先遇到了田汉。学校后来因故停顿,田汉与徐悲鸿决定一起建立南国艺术学院,吴作人成为那个南国艺术学院的第一批、最后一批、也是唯一一批学生,因为这个艺术学院只存在了六个月。六个月的南国有什么?其实有一个民国时期上海的圈子以及这个圈子所追求的理想,对于吴作人来说,最近的是朝夕相处的老师田汉和徐悲鸿、欧阳予倩,以及冼星海、刘汝醴、王临乙、吕霞光、陈白尘、廖沫沙、郑君里、金焰等同学,远一点就是聂耳、沈雁冰、陶知行、周信芳,再远一点就到鲁迅、泰戈尔他们。

吴作人祖父的花鸟

我们今天耳边经常响起——“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,……”这样的一种激情和呐喊,并不是发自太行山上和黄河岸边,而是在上海,在潮湿的大街小巷和灯光迷离的街道旁,在南国社的同甘共苦的实验中,甚至是在阴冷在监狱里,当时田汉正是在狱中的香烟盒上写下了最后这几句话,导演许幸之一直记得这件事。

在这期间的吴作人,他正是受到这样一种精神的鼓舞来到了南国,他们在南国的态度,就是要让艺术能够直接为人生和社会服务,这个人生不是普通或者个人的人生,这个社会也不是一个发达的社会或充满了和谐愉快的社会。他们关切社会上存在着的两种压迫,一个是帝国主义的压迫,即外来的压迫,整个民族处于被歧视、被压迫的状态,是中华民族的危险;而另一个压迫,则是由于社会的落后和不公,使得很多的劳动者,特别是普通的体力劳动人民,处于社会底层,过着牛马不如的奴隶一样的生活。

如何解救他们从而解救整个民族?这个双重任务成为以从鲁迅到田汉再到吴作人这样的人为代表的一种左翼的倾向的源头。左翼的倾向其实是在特殊的受压迫的半殖民地社会中知识分子的一种意愿的表现,他们的意愿又通过艺术获得了展现。因此中国的艺术到了这个时候,也就是在所谓的民国的“黄金时代”,产生出重大的特质。这个重大的特质正是我们今天理解上海这个城市的非常有意思的切点。

这个切点就是新文化运动。此时他们把中国的民族的败亡危急,归结为传统文化的过错,看成是民族劣根性的后果,看成是以文人画四王末流为标识的抄袭和缺乏创造的缺陷,看成是过分强调稳定、宁静而和谐的礼制的“吃人”本质,因此必须向西方求取真理,打倒孔家店,开展新文化运动,从而在这种反传统的破旧立新中,改造出一个新中国。

在这里我们看到吴作人的一幅在南国学习时期的素描,画上是受伤的狮子,其原作是亚述王宫的壁面浮雕,现藏在大英博物馆。石雕本身具有解剖的结构与动态,有皮毛和箭镞的质感,而且有吼叫时机体上的肌肉和筋腱的变化。这样的造型基础和苏州一带的文人书画之间距离之大,大于当时苏州的茶馆和上海的咖啡馆之间味道的差异,虽然苏州离上海并不远,但就在这个“不远”的距离中,却出现了中国艺术两条方向完全相反的道路,对旧的传统彻底地颠覆并与之拉开距离,这段拉开的距离不是因为它们之间有风格的差异,而是因为他们的指向根本相反!也正是在这样的颠覆中,吴作人才会画出《甲胄》。《甲胄》画法是一种社会的思潮和艺术责任的选择。选择什么样的风格,背后有着重大的政治立场和精神诉求。

展览中出现了吴作人1928年在南国艺术学院接受的导向《甲胄》画法所受到的训练,截出原图局部作对比,意义显示出来。处理边线和处理质感的办法,虽然画的是石膏像来自亚述皇宫的浮雕,但是方法却来自西方。对这幅画作更为细致的分析,可以看到狮子被射中,血流如注,母狮的身体已经瘫软,然而却用前肢支撑,昂首发出临死之前“最后的吼声”。这块石膏像应该是在田汉的南国艺术学院里为数极少的收藏和教具,与这群师生日夜为伴,晨昏面对。虽是一块石膏,当事人在画幅遗留下来的时代精神的轨迹和政治意向的来源,似乎不仅仅是画法问题。

第三点。《甲胄》所标示的“艺为人生”的道路与民国正统的美育精神不同。

吴作人跟随左翼文艺运动展开的社会实践,与国立艺术院(又称“西湖艺专”)和蔡元培、林风眠构成直接冲突。他们的冲突的根源来自于两个方面。

一方面直接通过艺术,特别是用戏剧、绘画和音乐,来对社会进行干预。他们到处游走,接触民众,把自己的艺术的社会实践看成是对社会进行改造和对人间进行变革的有力措施。在此过程中,吴作人意识到自己的技术不行——到底是什么技术不行?这个问题现在就变得很有意思。要说技术,中国的绘画可以达到很高的技术,比如说,我们从文征明的技术中看到了一种优雅的赋彩和诗意的线条,也从吴门四王的笔墨中看到一种蕴涵和内涵。但这些技术对于当时的吴作人来说不是技术,而是一种脱离现实超越生活的不当的态度,并予以批判。而对社会和对劳动者的同情中,他思考的是一种态度,这种态度就是要让绘画可以把现实中真实的状态和准确的形象描述下来。因此我们就看到了这样一段话,这是吴作人在担任田汉领导的南国社美术部部长前夕给田汉写的报告中的一段话。

“我们的画会,拿些东西让人看看的时候到了。绘画,就给颜色人家看看吧!我们虽然给人瞧的是颜色,我们用不同色和形来表现,同时于技巧方面努力,于心的方面修养,我们要在最近的将来,把展览会实现。画会的同志除了几位当教授的和有职业者,大半都是学画的学生,一种以未成熟的技巧来表现思想的作品,这或者是不能得人同情和满意的事;可我们并不因此就停止不做了。”(原载1929年《南国周刊》第3期第131-134页)

这时是1929年,吴作人不再是南国艺术学院的学生,学校解散了之后,他继续参加南国社的活动,并担任南国社美术部部长,最终导致了他被中央大学开除,不得不走上了留学的道路,既是有意也是被迫去到巴黎和布鲁塞尔完成《甲胄》去了。

另一方面,吴作人追随田汉、徐悲鸿进行“艺为人生”的社会实践还有一个反对的目标,就是“官学”,也就是与1928年同一年蔡元培按美育的理想建立的国立艺术院(西湖艺专),林风眠出任校长。国立艺术院本来打算建在上海。蔡元培找到刘海粟,刘海粟计划旅欧并建议放在西湖边上更好,考察的决定和解释留在蔡元培的一系列文稿中。蔡元培请林风眠从北平艺专来到杭州,这个学校实际上是官方主办的国家正统学校,是国立的艺术学院,这个艺术学院里的精神是要追求艺术的一种新的创造,秉持既要继承西方传统又要继承中国传统的双重要义,结合双重要义以创造一种全新的世界艺术。然而,这种意义和田汉、徐悲鸿以及年轻的吴作人的追求有差异。本来,这种差异只不过是国家和民族的现代化过程中道路的差异,但在某种形势下却很快演化为根本性的你死我活的斗争。由于情况特殊,国立艺术院一开学,开学典礼还未举行,就碰上了学潮,开除了领头的学生,而学生却跑到了上海的南国艺术学院加入了吴作人他们。林风眠一开始知道南国艺术学院时,觉得整个是与自己的艺术理念对立,曾找人请南国艺术学院的美术系支柱徐悲鸿去杭州任教,被徐悲鸿拒绝。国立艺术院开学典礼(1928年4月9日)的第三天,为了反对正统官学,田汉带着吴作人这些学生去杭州举办戏剧、美术、音乐一体的综合整体艺术活动以示抗议。其间,一件更有“戏剧”性的事件发生了——田汉带着吴作人等雇了一串游船划上西湖,到了西湖艺专的门口,(与现在中国美术学院所在的南山路略有距离,)开始了对抗和示威,并唱出田汉专门为了这次抗议而写的船歌,借用苦难沉重的《伏尔加船夫曲》的原调,歌中唱到“问西湖究竟属谁家?”直接标榜要用不同的艺术观念竞争湖山,占领社会意识形态。

“竞争湖山”一语成谶。1949年后,林风眠回到上海的小胡同里度过自己富有才能而悲惨的后半生,而田汉所代表的力量成为新中国文化艺术界的指导者。但是,他的最后岁月却在“文革”的监狱里。

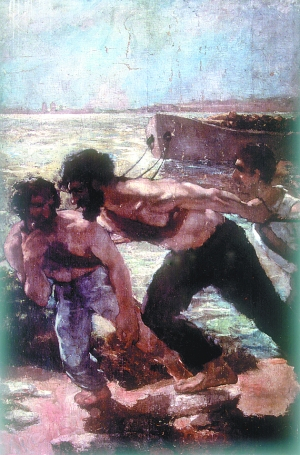

吴作人在西方得到桂冠奖励的独立工作室后所画的第一幅创作就是《纤夫》

吴作人到西方后不负重托,以油画金奖、桂冠称号掌握了当时在南国时代欠缺的技艺,也是中国绘画传统中自古所没有过的写实技术和造型能力,他已经不是在苏州或上海那个仰望西方的学生,而是在西方学成、并赢得最高荣誉而出师的艺术家。其实他从未忘记“艺为人生”的初心,一直保持着自己的最初信念,他得到桂冠奖励的独立工作室后所画的第一幅创作就是《纤夫》,而这些纤夫是在伏尔加河上,他们的胸中发出的正是与国立艺术院冲突时的西湖棹歌同样的呼喊、节奏和腔调。吴作人的艺术态度和绘画能力得到根本的改变。当他把这个光辉的成绩带回上海,带回老师身边汇报和展示的时候,田汉却在报纸上对他忠实的追随者提出了批评:“我们必须指出的,在作人的心里面还残留着对于崩坏的旧世界一脉的低徊。看他的《胄》(即这幅《甲胄》)吧,那封建时代的防身具在近代火器前面已经失了它的作用了。恩格斯说的:‘布尔格尔枪的子弹打破了武士的盔甲。贵族的统治也和装于护身甲中的贵族骑兵队一样同行灭亡了。’”田汉的这些话其实预示了以后这种行为的变化——行为所导致的激烈化和极端化。革命总是如此,但这幅《甲胄》上受到批评的部分,恰恰是一件作品具有艺术涵养的部分。当涵养和技巧也要被批评的时候,当艺术的自我独立的价值被损失之后,其实艺术也就走到了它的自己的悖论,更何况革命完成之后。

中国最终必然会度过危急的时刻,站立起来,还要引领世界……

原标题:吴作人《甲胄》一画中的上海故事