2018大同雕塑双年展“户外篇”

直面场所

策展人:胡泉纯

近年来,以“公共艺术”为名发生的各类艺术事件层出不穷。这类新出现的艺术现象较之以往有三点不同:首先,事件的发生从城市公共空间扩展到了乡村。再者,事件的参与主体除原有的政府相关部门和艺术家群体之外,越来越多的普通民众也加入其中。最后,由于艺术观念的革新,创作类型开始呈现多元化,表现形式更是多样。这些新气象的出现,显然是与当下政策导向、经济发展、城乡艺术文化建设新的需求密不可分的。

“户外篇”展览场景

虽然如此。时至今日,“公共艺术”这一概念对于大多数人来讲仍是陌生的。相较之下,“城市雕塑”这一概念却更为大众所熟知。然而,从当下文化艺术语境来看,唯有从“公共艺术”这一宏观艺术视角才能解释和厘清各类公共空间丰富多样的艺术现象。在“公共艺术”这一理念的驱动下,原本有“城市名片”之称的城市雕塑也正在从学理认知、艺术观念、表现形式上发生深刻变革与转型,甚至从学术层面来看,“城市雕塑”这一概念大有消解之势。

无可否认,从上世纪90年代以来,城市雕塑的发展对中国现代雕塑在观念、材料、表现形式上的拓展曾起过积极的推进作用。其在都市化进程中所产生的积极意义亦不可小觑,对当代视觉文化的丰富更是功不可没。然而,就城市雕塑本身而言,却一直难以进入真正的学术评论视野。究其原因,其背后的生产机制是其难以正名的症结所在,因为多数城市雕塑是权力话语与公众趣味相结合的产物。其实质与艺术无关,与特定空间场所无关,至于与公众的关联那就更少了,仅存美学意义上的装饰性,因而缺乏一种艺术类型该有的前卫性、观念性、思想性、批判性和精神性。

“户外篇”展览场景,嘉宾参观

如果公共空间的艺术作品要担负起上述的文化职责和使命,就现状看来,唯有从“公共艺术”的角度切入才具备这种可能。当下城乡所涌现出的艺术新气象正是这一可能性存在的端倪。对这类现象的讨论也是在本届双年展中增加“公共艺术篇”的初衷。说“城市雕塑”这一概念已趋消解,并不是说“雕塑”这一艺术形式在公共空间将面临退场或消亡。只是其文化艺术身份发生了转型,由此带来的艺术观念、表达形式、材料技术手段乃至公众参与的方式因而不同。对这一新趋势的关注,正是在一个以“雕塑”为主题的大型展览上探讨“公共艺术”课题的意义所在。

“户外篇”展览现场

那么,什么是“公共艺术”?

每谈及这一话题,所呈现出的观点都莫衷一是,大多都有将其复杂化和神秘化的嫌疑。公共艺术这一概念其实并不复杂,即公共场所长期设置的(或临时的)艺术作品。公共场所所发生的与公众关联的艺术事件也应归属其列。在我看来,公共艺术与其它艺术类型相比,最大的区别在于“公共”二字,它由此形成三把“尺子”——公共空间、公众、公共性。要审视一件艺术作品或一个艺术事件是否位列公共艺术范畴,这三把“尺子”缺一不可,否则,就要另当别论了。

第一把“尺子”——公共空间,它规定了艺术作品和艺术事件的发生地。它指出公共艺术作品不存在于任何类型的“私属空间”,而是展现和发生在人人可以接近,可以自由出入的公共场所。当然,现在的网络空间亦属公共空间范畴,但这是另外的话题,不在这次展览讨论的话题之列。第二把“尺子”——“公众”,这规定了作品为谁而作,与谁交流和沟通,需要得到谁认同等问题。它指出公共艺术作品不是为特定的艺术观众、艺术藏家、艺术机构而作,它的受众是无差别的公众。

“户外篇”展览场景

说到这里,我们似乎可以得出这一结论:公共艺术就是呈现在公共空间以公众为服务对象的艺术作品。事情恰恰不是这样,因为任何存在于公共场所的作品都可以打上“为公众而作”的旗号。要想对公共艺术作品的真伪及有效性做出甄别,不得不启动第三把“尺子”——公共性。这也是最具深意、学界讨论得最多的一把“尺子”。公共艺术的前卫性、思想性、批判性就在于此。这把“尺”所包含的内容众多,如果要完整论述其内涵与外延,仅此一项就可单独成文。我个人认为,“公共性”简言之就是指作品的“可交流性”。这种“可交流性”不体现在对公众趣味的迎合上,更不体现在艺术家个性张扬的自我表达上,而在于作品和事件引发了公众内心的情感共鸣。关于这一点亦非三言两语可以说清,要想论述透彻仍需另谋篇章。

如果说引发公众的共鸣与共情是艺术作品的原本要义,那么,具体就公共艺术而言,这一触发效应何以产生?这个问题涉及到公共艺术的创作姿态和方法论。这一姿态就是“问题意识”。创作只有切中“问题”,然后再创造性的回应“问题”,才有引发共鸣的可能。而“问题”意识的形成,则源于对空间场所信息全面的解读、分析、提取和转换。只有这样,创作概念才可能具备逻辑性、指向性、在地性。创作只有关乎到特定的人、特定的空间、特定的事件,作品才能实现与场地的“锚接”,才有与公众交流的可能,这就是我个人认为的——方法论。这也构成了公共艺术篇背后的策展理念。

“户外篇”展览场景

公共艺术是限制性条件下的艺术创作。但是,正因为“限制”,才能激发出无穷创造,才能找到真正属于公共艺术的价值。值得庆幸与鼓舞的是,在政府重视和众多民间机构的大力支持下,艺术家和艺术研究机构有了更为广阔的实践空间,也因此涌现出越来越多的优秀作品和研究成果。这次展览无法囊括所有这些新生艺术现象的方方面面,仅仅只是一块还不能称之为完整的切片。这次展示的目的并不在于评定每件作品的优劣或成熟与否。重要的是展现出当下一种不同于以往的创作状态——直面场所,直面问题,贴地飞行。

参展机构及艺术家名单(以姓氏拼音排列)

广州美术学院实验雕塑工作室ESS、湖北美术学院雕塑系材料与公共教研室、南京艺术学院设计学院、琴嘎&造空间、汕头大学公共艺术系、上海视觉艺术学院美术学院公共艺术专业、四川美院公共艺术学院、天津美术学院公共艺术系、西安美术学院、羊磴艺术合作社、中国美术学院雕塑与公共艺术学院场所空间艺术工作室、中央美术学院城市设计学院公共艺术与空间设计工作室、中央美术学院雕塑系公共艺术工作室、邓乐、董书兵、胡泉纯、李建安、吕品昌、刘毅、阮悦来、汪玉峰、张万军、张兆宏、郑靖、郑闻卿、曾令香

作品欣赏

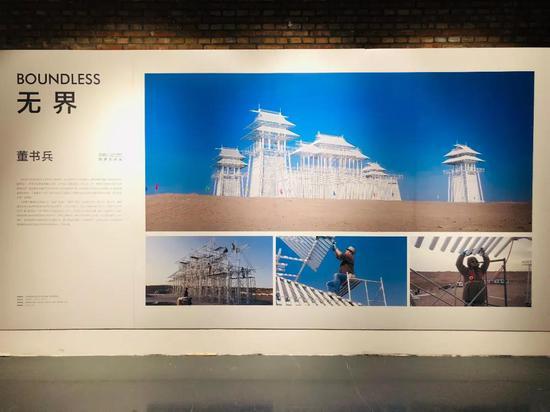

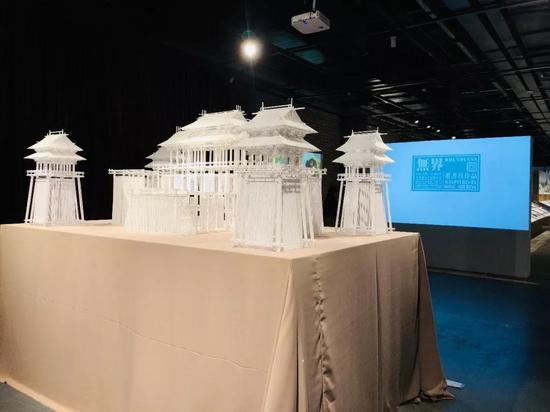

《无界》作者:董书兵。材料:钢筋混凝土,标准长度6m直径6cm钢管、钢管连接卡扣等。尺寸:总长60米,高21米,宽40米。落成时间:2018年10月。落成地点:甘肃省酒泉地区瓜州县戈壁滩之上(紧邻敦煌市)

《鄱湖日出》作者:吕品昌。材质:不锈钢结合声光电及LED环绕视频技术。尺寸:长54米,宽20米,高22米。落成时间:2015年5月。落成地点:江西上饶市中心区文化广场

《花之亭》作者:南京艺术学院设计学院。材料:不锈钢管,不锈钢球,PVC膜。尺寸:15米x15米x4.2米。创作时间:2018年。实施地点:南京艺术学院

《山》作者:张兆宏。材质:耐候钢板锻制焊接。尺寸:长58米,宽35米,高19.5米。落成时间:2017年8月。落成地点:安徽省六安市裕安区茶谷入口

《Light Action》作者:郑闻卿&李建安。材料:金属,玻璃,灯光。尺寸:5.5米x2.6米x4米。创作时间:2018年。实施地点:南京

《天坑地漏》作者:胡泉纯。材料:当地青石。尺寸:直径9米。创作时间:2016年4月。落成地点:贵州雨补鲁

《种子星球》作者:刘毅。材料:实木面板,钢铁,抛锚塑料,网布。尺寸:1500cmX1500cmX420cm。创作时间:2016年。创作地点:上海浦东世纪公园

《云梯》作者:汪玉峰。材质:钢结构、加湿机、镜面不锈钢、安全玻璃。尺寸:600cmX524cmX120cm。创作时间:2017年。落成地点:湖北武汉东湖

《水书》作者:郑靖。材质:综合媒体材料。尺寸:5mX6cmX0.6cm。创作时间:2018年。落成地点:南昌市西湖区孺子亭公园

《一路风景·大同》作者:邓乐。材质镜面不锈钢、及转动设备。尺寸:高6米、长约12米。创作时间:2018年。创作地点:大同

《光之水漂》作者:阮悦来。材质:综合媒体材料。15mX2cmX0.6cm。创作时间:2018年。落成地点:南京

《光之琥珀》作者:曾令香。材质:综合材料。尺寸:尺寸可变。创作时间:2018年。实施地点:南京江宁

胡泉纯

1977年7月出生于湖南岳阳。

1999年6月,毕业于湖南师范大学艺术学院油画系。

2006年6月,毕业于中央美术学院建筑学院,获硕士学位

2006年8月——至今,任教于中央美术学院雕塑系公共艺术工作室。

现任:雕塑系公共艺术工作室主任(副教授)

主要展览:

2017年12月,2017深港城市\建筑双年展

2017年9月,“桃花源的理想”群展

2017年5月,2017艺术北京——艺术介入城市升级

2016年10月,广东美术馆《进入乡村——拯救与共生》

2014年10月,深圳《置换——界内界外2014当代艺术展》

2014年9月,参加 “北京国际设计周”

2013年7月,中央美术学院教师作品展

2008年7月,中央美术学院建院60周年展