2017年11月11日—15日,中美两地——美国顶级博物馆收藏作品,旅美摄影家龚建华“老上海”系列摄影作品展在上海展览中心东二馆展出。

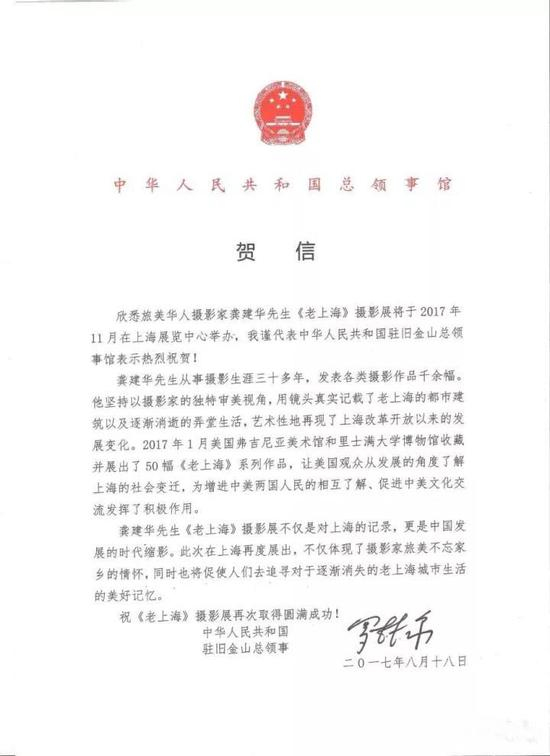

欣赏到几幅珍照,尤其是看到8月18日中国驻旧金山总领事馆总领事罗林泉为此发的贺信,更是肃然起敬。想不到29日晚在海外朋友的介绍下,有幸与这位摄影大师龚建华先生有了一番中外文化交流的畅谈。

讲好中国(上海)故事的摄影家

29日《联合时报》头版报眼报道:9月28日全国政协主席俞正声在京会见中国海外交流协会第六次会员大会全体代表时,向广大海外侨胞提出四点希望,第一条就是:“讲好中国故事,促进中外友好合作。要更好地融入和回馈当地社会,充分发挥融通中外的桥梁作用,客观真实地向各国民众介绍中国的国情和发展进步,为中国改革发展营造良好外部环境。”

眼前的十分谦和、生长在上海40多年、旅美20年的龚先生,正是善于讲中国和上海故事的艺术家。

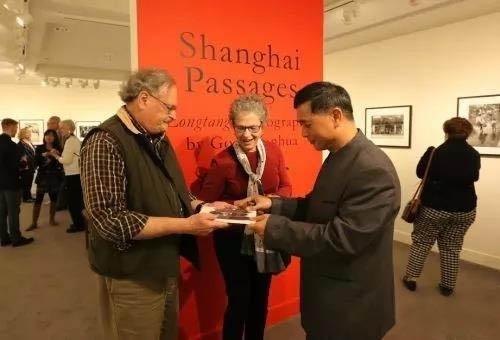

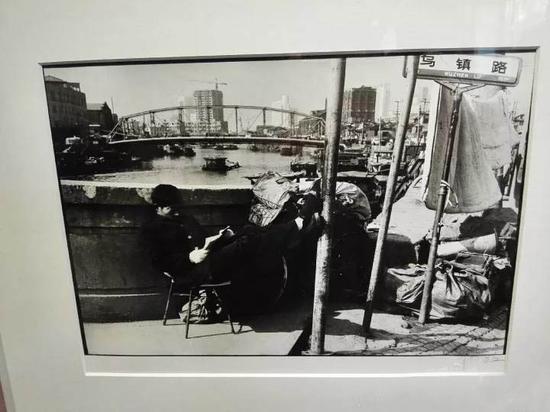

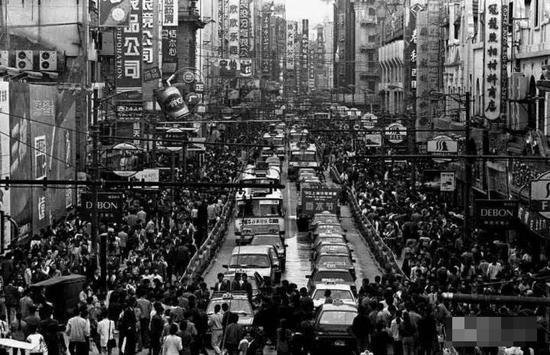

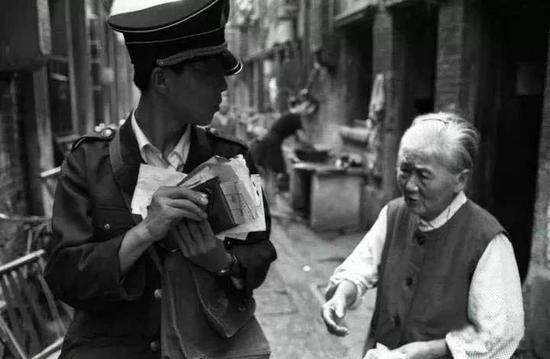

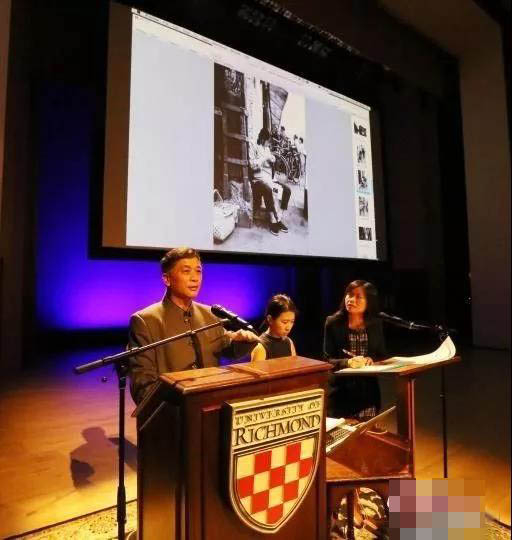

今年1月11日,美国弗吉尼亚美术馆和里士满大学博物馆收藏并开始展出当代艺术家龚建华的50幅“老上海”摄影作品。《人民日报》1月16日报道的标题:“他用镜头告诉美国人:这是中国30年的发展”。文章报道说:照片里都是些小人物,比如一个使用公共电话的女孩子;拍摄的也都是寻常事,比如弄堂里72家房客的周末生活;即便色彩,也是简单的黑与白。就是这样的50幅照片让充满烟火气的上海弄堂将国际艺术殿堂变成讲述“中国故事”的道场。而讲故事的人就是镜头背后的旅美华人摄影师龚建华。

弗吉尼亚美术馆馆长麦克·泰勒认为,这组照片有助于美国参观者从历史角度了解中国文化。他说:“中国是个经济强国,这些年发生了巨大的改变。这组照片会让美国参观者信服这种改变。因为它们告诉观众这都是上海过去的样子,现在和今后的上海都不再这样了。”

在展览上,一对美国夫妇拉住龚建华,说他们刚从上海回来。女方欣然向龚建华展示了她在上海买的丝绸围巾,说他们非常喜欢这组照片。他们既在现实中看到了上海的今天,也从照片里领略到老上海的过去。

摄影的本质是记录时代每一个跳动的音符

对于上海海派文化很有兴趣的我,2016年3月5日,曾经在衡山宾馆门口的华视影廊,参观了著名摄影家陆元敏的《上海风情影展》。从事摄影已四十年的陆先生,对上海、苏州河、黑白光影等,还是有着年轻人的狂热和中年人的执著。

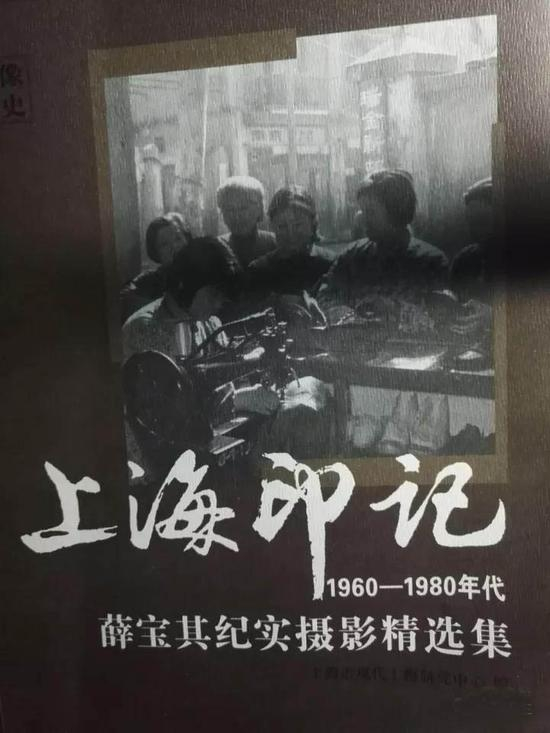

近日,上海市委党史办的朋友送我她主编的新著《上海印记》(1960-1980年代的薛宝其记实摄影精选集)。从2013年起,上海市现代上海研究中心、《党史信息报》开辟《镜像历史》重点项目和老摄影家作品专版,此是他们的精心大作,也是上海的珍贵影像档案资料。我在朋友群里谈到这事,勾起一位旅居海外的华人孩提时代她家开小人书的乡情。

所以,当和龚先生谈起他的老上海摄影展,我也就非常熟悉地认识到其作品的重要意义。龚先生在交谈快结束时,针对中国目前的摄影现状,振聋发聩说:摄影的本质是记录时代每个跳动的音符。他的36年摄影生涯最珍贵之处就在于:记实摄影。

3月16日中国侨报网报道他的美国展标题是:上海弄堂进入美国顶级博物馆。龚建华用两幅跨越12年的照片讲述了上海的改变。“1995年,我在上海帮朋友拍结婚照,在拍摄的瞬间我抓住了一张非常有意义的照片。一对新婚夫妇从弄堂里走出来,一位阿婆目送他们。”这幅作品龚建华命名为“弄堂里飞出的金凤凰”。画面中,一前一后两位新人身着西装和婚纱,幸福,面带春风。佝偻着身子的阿婆扶着弄堂里桌子一角,欣喜地注视着这对新人。可是,背景却是狭窄凌乱的弄堂,仅够容身两人并排的巷子里摆放着自行车、椅子、桌子,以及日常用品。“这就是今天上海新天地的旧址。”龚建华说。

“12年后,我又去拍摄了这对新婚夫妇。他们已经不是两个人,女儿12岁,居住在上海的一处高级居民住宅内。”

在众多的作品中,收藏家肯特·米妮奇埃罗以及玛莎·米妮奇埃罗夫妇最喜欢的是《72家房客》。这张照片摄于1990年夏。龚建华说,那是一个普通的星期天清晨。画面中,同样是一条下窄逼仄的弄堂,密密匝匝地挤满了三四十人。最前面并排放了三台洗衣机,也就一个转身的距离,站着三位洗衣服的女人。洗衣机旁边,一个小女孩趴在凳子上写作业。画面延伸,弄堂上面横七竖八地搭着洗好的衣服,挂着楼上吊下来的一个竹篓,而下面跟洗衣机挤在一起的,还有打盹的大爷,坐在澡盆里洗澡的孩子以及洗菜的大妈们……。无声又静止的照片像一帧帧电影,播放着上海小天地里的家长里短和人情冷暖。

米妮奇埃罗夫妇就是被这幅作品打动,决定收藏这组作品。他们说:“从那张有一纵排洗衣机的作品里,我看到邓小平接管领导中国之后的重要意义。没有他的改革开放,人们的生活就不会改变。”在他看来,收藏整套作品比单一作品更重要。这也是第一次收藏中国摄影家的作品“这种将建筑与人们生活方式结合在一起的表达,记录着一段上海历史的终结。”

龚建华36年的拍摄,不仅仅是对上海的记录,更是中国发展的缩影。中国驻旧金山总领事罗林泉贺信中说:“龚建华先生从事摄影生涯30多年,发表各类摄影作品1000余幅。坚持以摄影家的独特审美视角,用镜头真实地记载了老上海的都市建筑以及逐渐消逝的弄堂生活,艺术性再现了上海改革开放以来的发展变化。”

文化自信是中国对外交流的重要信念

聊谈中,龚建华先生强调:虽然旅美已经20多年,他仍坚持中国的国籍。海外办展,他始终介绍自己是中国的摄影师。他动情说:文化自信能成为中国当下的一个政治理念,非常重要!中国要加强对外交流,最基本的就是中国源远流长的五千年文明史。文化自信也是增强民族自尊性、国家自强的重要底气。

2月16日中新网旧金山报道称:旅美中国摄影家龚建华50幅“老上海”系列摄影作品,日前被美国弗吉尼亚美术馆和里士满大学博物馆整体收藏并展出。在他看来:“这组作品被美国一流博物馆收藏,作品的艺术性是一个重要方面,而更重要的是因为背后有祖国强大力量承载它。当中国还羸弱时,中国的摄影艺术是不可能走向世界的艺术殿堂的。”在龚建华看来,传播中国文化,加强中美民众的相互了解和文化交流非常重要。这次展览不仅打开了美国民众了解中国的新窗口,也为中国文化走向国际提供了新思路。旅居旧金山的龚建华自20世纪80年代开始专注纪实摄影,作品如实记录上海的过去、发展和变化。他的上百幅摄影作品获国际金、银、铜牌奖。弗吉尼亚美术馆从面积、工作人员规模到资金等均列全美博物馆前十位,馆藏珍品十分丰富,被美国公认为最顶尖的综合性艺术博物馆之一。

中国驻旧金山罗林泉总领事高度赞扬龚建华先生的摄影展,认为:“让美国观众从发展的角度了解上海社会的变迁,为增进中美两国人民的相互了解、促进中美文化交流发挥了积极作用。”

夜幕降临。走在河南中路上。穿着摄影服的龚建华指着标有“上海老街”的牌坊说:这与对面浦东的上海中心建筑连起来看,就会唤起对过去和现在的联想。我怂恿:“那赶快拍下来?”他一听,马上返身,蹲下身子,认真地拍摄起来。唯一遗憾地是,有一队外国游客已经走过牌坊口,没能进入镜头。拍好后,指着他拍的照片,让我领略了摄影大师摄影视角的高超技巧。

龚先生10月3日又要匆匆回美国。如何让摄影艺术与“一带一路”战略、特色小镇建设和民宿新农村生态发展,及中外文化交流等结合,龚先生的头脑里已经有了基本的设想和路径。 (施蔷生)