文/乔纳森·琼斯 译/李亚迪

如果你认为电影《歌厅》里的丽莎·明妮里(Liza Minnelli)就是德国魏玛颓废文化的巅峰,下面这个展览也许会让你改变想法。英国泰特利物浦美术馆最近推出的魏玛时期艺术展,为我们揭露了一个混乱、怪异、血腥的世界,而这个世界是当时的纳粹政府极力要掩盖的。

2006年,一位默默无名的女子汉娜·科赫离世,然而她藏在巴伐利亚州家中祭坛里的遗产却是德国现代艺术的重要财富。因为她是德国伟大艺术家奥托·迪克斯的继女。1925年,艺术家为年仅5岁的女儿亲手画了一本画册,包括德国民间故事、圣经故事以及一些滑稽的怪物。经过20世纪的重重艰难险阻,这本饱含纯真与爱的画册在她手中完整地保存了下来。

《画架旁的奥托·迪克斯自画像》(Otto Dix Self-Portrait with Easel),奥托·迪克斯,1926年

格林童话中不莱梅镇上的乐师和带着耶稣的圣克里斯托弗都包含在这本名为《送给汉娜的画册》(Bilderbuch fuer Hana)中。该画册2016年在德国第一次公开,如今在泰特利物浦美术馆展览。

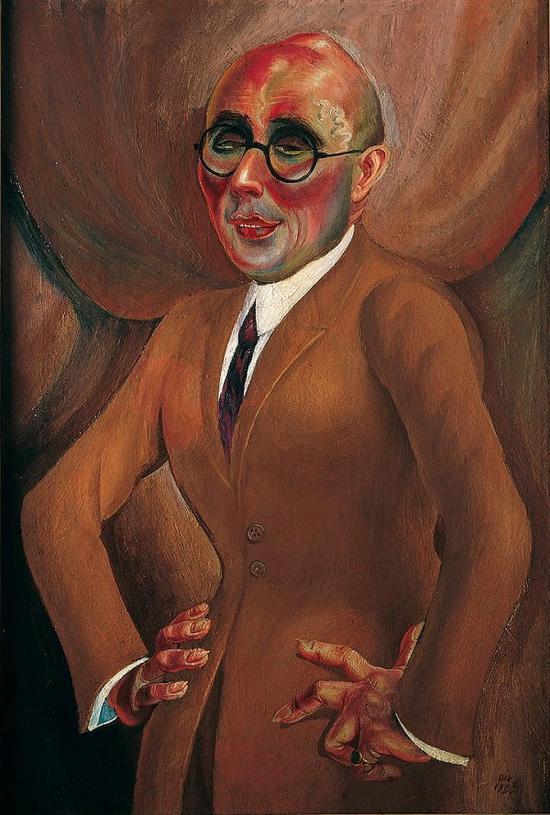

《珠宝商卡尔·克拉尔的肖像》(Portrait of the Jeweller Karl Krall),奥托·迪克斯,1923年

此次展览的重点——魏玛共和国,是建立在一战失败的基础上的,政治动荡、物资匮乏,在内忧外患的双重夹击下举步维艰,尤其在1933年纳粹上台之后,社会曾一度陷入混乱。而在德国文化史、艺术史上,这却是一个生机勃勃的时代。

没有哪位艺术家像迪克斯这样辛辣地表现奇特的魏玛时期。一战结束以后,一方面由于战争的后遗症,人民普遍穷困;另一方面,经济有所好转之后,德国的大城市享乐主义盛行。这个时代被打上了“颓废”的标签,但绝不是丽莎·明妮里表现的那种放纵。从迪克斯笔下众多的性实验者、妓女,以及1922年的水彩画《献给虐待狂》(Dedicated to Sadists)来看,他的“颓废”其实是对残酷现实的批判。在《献给虐待狂》中,一个紧身衣和丝袜的女人在沾满血污的十字架前扬起长鞭。他还有一幅小型油画,致敬的是德国文艺复兴时期大师卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach),画中的维纳斯女神除了一副长长的黑色皮质手套,全身赤裸,看着非常古怪。

那么迪克斯具体要表现一个怎样的社会?我们应该如何回应?或许系列版画《战争》(Der Krieg)可以给我们一点线索。迪克斯在一战的时候参军,任机枪手,战争中亲眼所见的腐尸、头骨和种种暴行像梦魇一样缠绕着他,遂于1924年创作了这套版画,共50幅。这些版画是令人震撼的,甚至是令人作呕的,战争的残酷、士兵的悲惨命运以及人性的丧失在这里暴露无遗。“如果谁在这些画面前不下决心成为一个反战者,他简直就不配做人”,《柏林午报》如是评价。

《在瓦斯中行军的突击队》(Assault Troops Advance Under Gas), 奥托·迪克斯,1924 年

除战争题材外,迪克斯还刻画了街头的流浪汉、娼妓、放荡而迷茫的知识分子,甚至是底层的谋杀场景,他悲观吗?他是在预测灾难还是欢庆自由?事实上,他一点也不悲观,且看他为女儿亲手制作的画册,以及下面和妻子的生活照,他是一位快乐的艺术家。他对人类有种深切的热爱。他的艺术让我们思考“颓废”的意义,在扭曲的人物形象中他埋下了对社会进步与自由的坚定信念,1927年的绘画《在豹皮上斜倚的女人》(Reclining Woman on a Leopard Skin)中,伏在皮草和丝绸上的女人虽然妆容浮夸、举止粗俗,但目光强硬、智慧、富有挑战意味,很像他的经纪人乔汉娜·艾(Johanna Ey)。

《奥托·迪克斯与妻子玛莎》,奥古斯托·桑德,摄于1925-6年

《在豹皮上斜倚的女人》(Reclining Woman on a Leopard Skin),奥托·迪克斯,1927年

魏玛时期的夜生活大量出现在迪克斯疯狂的达达主义绘画中,极具颠覆性与启示性,这是他表达自由的方式。也许当时他认为德国会走上共产主义道路,而不是纳粹。然而希特勒执政后在艺术领域采取的首要行动就是清除德国的“颓废”艺术,试图代之以新的“日耳曼艺术”,包括迪克斯在内的一批艺术家和作品遭到清洗。

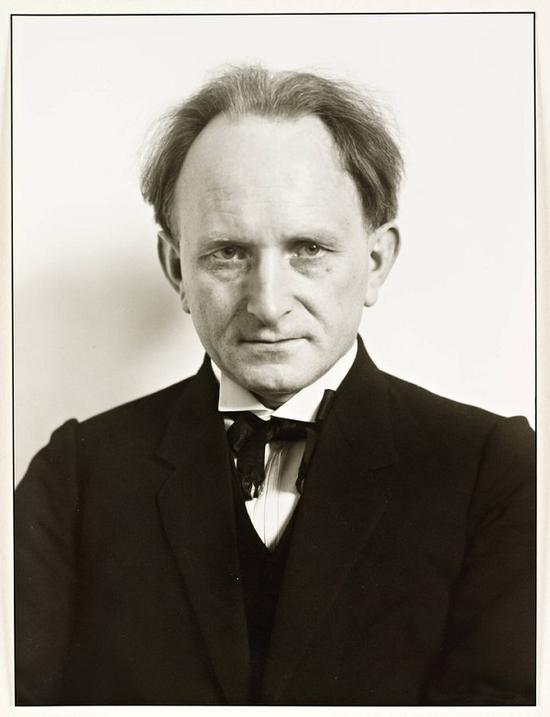

奥古斯托·桑德,1925年

与迪克斯并列的另一个展厅里,是奥古斯托·桑德(August Sander)的摄影作品。它们以更冷静、疏远,也很可能更精确的视角记录了1920年代的德国社会。

《西德电台的秘书》(Secretary at West German Radio),奥古斯托·桑德,1931年

碰巧的是,尖刻的迪克斯也出现在桑德的镜头中,但与糕点师、孩童、盲人、工厂主、共产党人、学生,或任何一位魏玛德国时期的人并无不同,都是当时社会的一部分。桑德的焦点只放在他们的脸与服饰上,背景虚化,一百年后的我们重新审视时还能感觉到十足的冲击力。从未完成的巨作《二十世纪的人》(People of the Twentieth Century,共146幅照片)来看,各行各业的人物和他们严谨、不拘言笑的姿态就好像是一个个标本,令人惊愕,却又让人看到了沉浸在保守又森严的等级社会中最真实的人民。因此这些照片绝对不是桑德浪漫的个人主义的想象,而是现实最直接的体现,难怪有人将桑德的作品比作左拉的小说,是“比现实主义还要真实的自然主义”。

《警官》(Police Officer),奥古斯托·桑德,1925年

在1929年介绍桑德第一本摄影集的文章里,小说家阿弗莱德·都柏林(Alfred Döblin)认为桑德的作品是“研究过去30年文化、经济历史的绝佳材料”。确实如此。如果说迪克斯将我们引入他狂热的内心,那么桑德就是一位客观的马克思主义历史学家。他镜头中没有个人身份,每个人都是一个群体、阶级或性别的代表,极富科研价值。

迪克斯与桑德最明显的区别在于,前者眼中到处是性与暴力,而后者则看到一个非常保守的社会。他既拍摄这些城市里的艺术精英,比如迪克斯,也拍偏僻地区举止古拙、僵硬的人们。于是有了眼前所见的农民、他们的孩子和一位牵着猎狗的乡村教师,我们盯着这些照片,不知道纳粹统治下的他们命运如何。

《年轻的教师》(Young Teacher),奥古斯托·桑德,1931年

桑德的作品说明在当时的德国,迪克斯这样的前卫知识分子是绝对的少数派。远离柏林酒吧的喧嚣之外,大部分德国人仍旧生活在等级森严的社会习俗中。

换句话说,这就是迪克斯和其他达达主义者极力反抗的社会。究竟谁的眼睛所见为实呢?众所周知,纳粹党当政后,魏玛时期的实验艺术被消灭了,而桑德照片中恪守秩序的德国人仍然日复一日遵守着秩序。幸运的是,迪克斯与桑德都躲过了纳粹的劫难,桑德甚至用镜头记录下了大屠杀受害者,多年以后,汉娜·科赫的画册重见天日,画册中天真可爱的形象,终于迎来了最终的自由。

(“一个国家的肖像:德国1919-1933”在泰特利物浦美术馆将展览至2017年10月15日。本文作者系英国《卫报》艺术评论人。)