一、 基本信息

名称:《人民英雄纪念碑》

主要创作人员:刘开渠、张松鹤、王式廓、曾竹韶、董希文、范文澜、傅天仇、滑田友、林徽因、王炳照、吴作人、肖传玖、彦涵等。

材料:北京房山地区石料

尺寸: 40.68 x 2 x 37.94 m

年份:1949年~1958年

地点:北京天安门广场

二、 兴建由来

1949年2月12日,北平和平

解放的第一个元宵节,北京20万各界人士齐聚天安门广场庆祝解放,毛泽东的巨幅画像第一次挂在天安门城楼正中。北京市民开始对天安门城楼及广场进行大清扫和大修整,共清除垃圾20多万吨。

1949年4月5日,华北人民政府将4月5日定为烈士节,通令在清明节隆重纪念烈士。

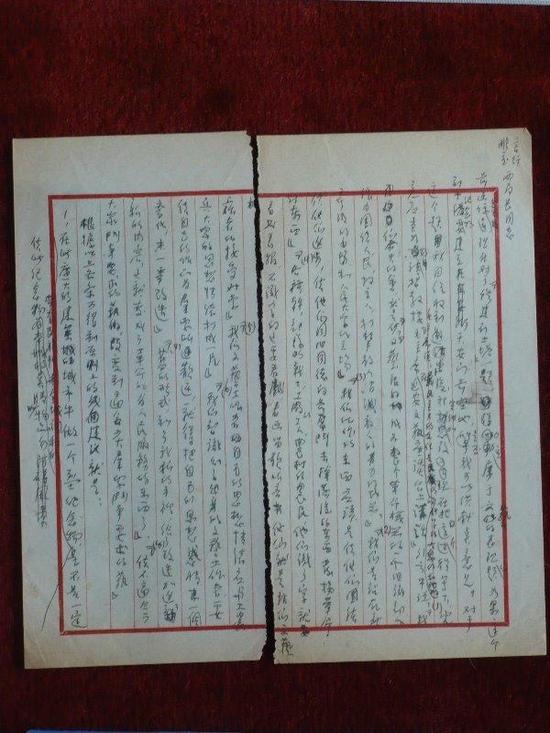

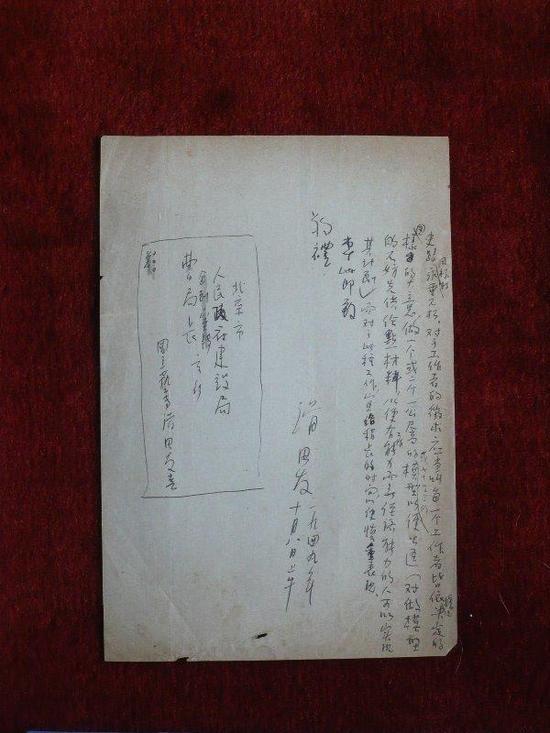

1949年9月23日,著名雕塑家滑田友写信给北京市建设局领导,建议在天安门广场建一个雕塑建筑组合的纪念碑,并强调这一纪念碑应尽可能具有中国民族性的特点。(见图1、2)

图1

图2

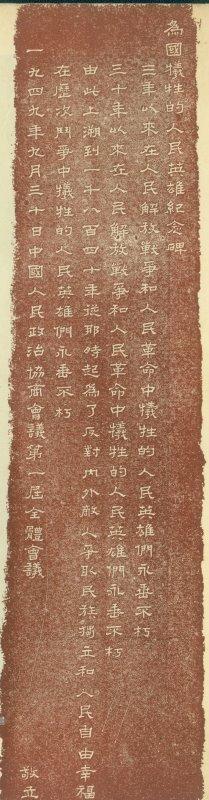

1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一次会议决议:为纪念新民主革命时期牺牲的烈士,在首都天安门广场兴建一座纪念碑。下午6时,由毛泽东率领全体委员到天安门广场纪念碑碑址,举行奠基典礼。周恩来在纪念碑奠基典礼时致词:“为号召人民纪念死者,鼓舞生者,特决定在中华人民共和国首都北京建立一个为国牺牲的人民英雄纪念碑。”(见图3)

图3

1949年10月1日,开国大典。北京30万各界群众齐聚天安门广场。毛泽东在天安门城楼上向全世界宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”

《人民日报》第2版报道:“革命先烈永垂不朽,为国牺牲的人民英雄纪念碑昨日在首都隆重奠基,毛主席宣读碑文”(见图4)

三、 选择依据

时代意义:第一个由国家兴建的集建筑(方碑)、雕塑(浮雕)、书法艺术为一体的,置放于公共空间中的大型纪念碑性艺术。

时间维度:第一件由国家兴建的大型纪念碑;新中国成立前一天下午6时举行了奠基典礼,从旧中国结束到新中国成立这个时间节点上来说,作品已经具备与众不同的重大意义。

政策维度:1949年7月,第一次中华全国文学艺术工作者代表大会在北京召开,明确提出“毛泽东文艺新方向”的思想和“建设新中国人民文艺”的总目标;1949年9月30日中国人民政治协商会议第一届全体会议的决定。

作品形式:第一个集建筑(方碑)、雕塑(浮雕)、书法艺术为一体的综合艺术项目。

创作手法:在中国艺术史长河中,首次采用方碑的艺术形式和浮雕带连续叙事的方式并且结合贴金书法的艺术手段来完成的作品。全国广泛讨论,确定碑型,共设计了一百多种图案,通过各种方式征求各界人民的意见,集合全国优秀的建筑家和美术工作者,分设计、施工、采石、美术工作等7组进行工作,是新中国第一件集全国人民力量在公共空间中创作的大型艺术作品。

作品内容:以纪念在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄为主题,是此类主题的第一件作品。

空间场所:纪念碑兴建委员会1953年3月决定拆掉中华门(明代的大明门/清代的大清门)以确保纪念碑的修建。纪念碑是第一件修建于公共空间中的最重要的艺术作品。

价值意义:人民英雄纪念碑是中国第一个由国家兴建的集建筑(方碑)、雕塑(浮雕)、书法艺术为一体的,置放于公共空间中的大型纪念碑性艺术作品。是现代雕塑史上规模巨大,影响深远的雕塑工程。作品应时代的要求而建,也反映了人民群众渴望民族解放,国家独立的集体心理诉求。无论是从决议会议,分组合作,还是从具体施工过程中广大人民群众的积极参与来看,都可看作是一个大型的公共事件。可谓是中国公共艺术萌芽期中的最具典型性的代表作。

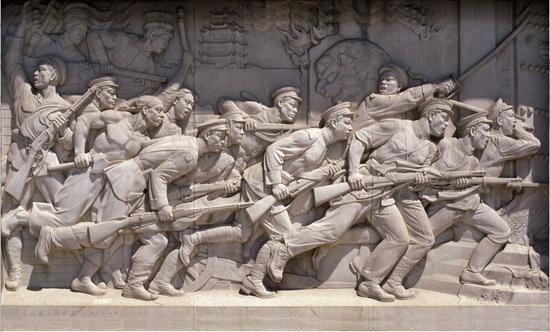

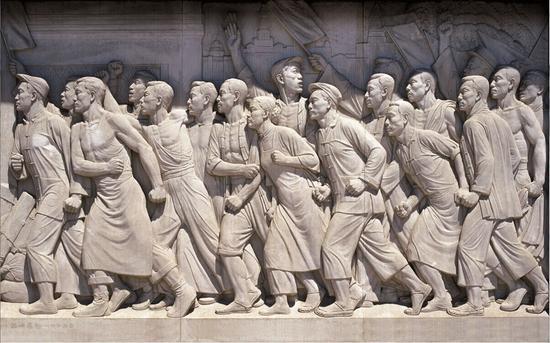

浮雕作品大图(8张)

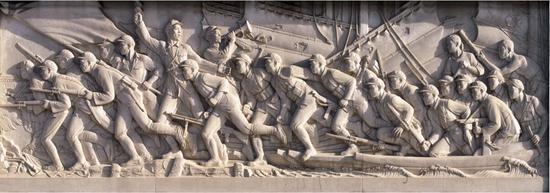

《胜利渡长江 解放全中国——解放战争 一九四六年至一九四年》

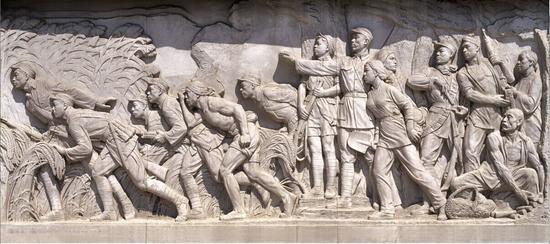

《游击战 抗日战争 一九三七年至一九四五年》

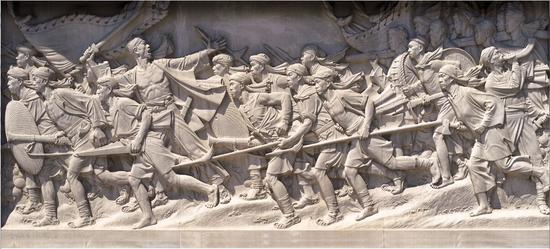

《八一南昌起义 一九二七年》

《金田起义--太平天国 一八五一年至一八六四年》

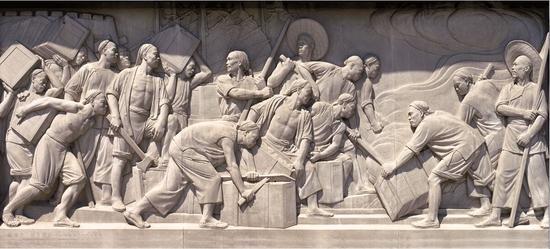

《烧鸦片 鸦片战争 一八四〇年至一八四二年》

《五卅运动 一九二五年》

《五四运动 一九一九年》