案例三:《首都机场壁画》 展览脚本

一、基本信息

作品名称: 《首都机场壁画》

主要创作者:张仃、袁运甫、袁运生、祝大年、肖惠祥等

完成时间:1979年9月26日

材料:油画、丙烯、瓷板拼镶、陶版镶嵌等

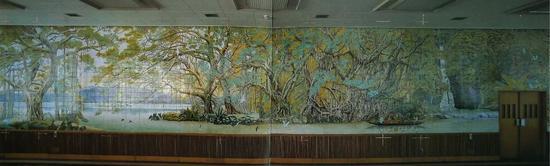

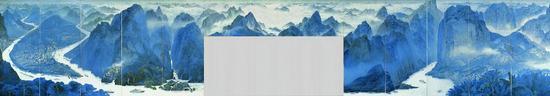

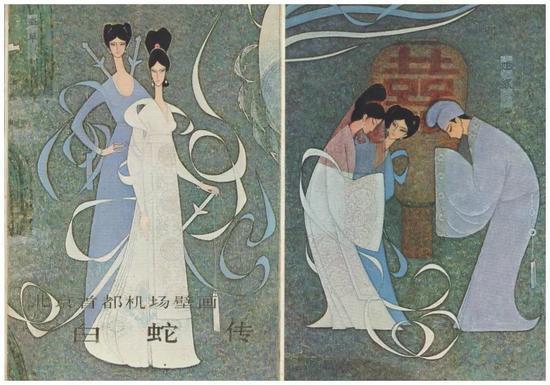

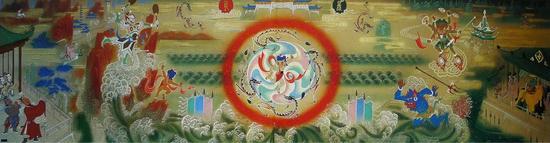

尺寸:《哪吒闹海》(3.4x15m),《巴山蜀水》(3.4x20m),《泼水节—生命的赞歌》(3.4x27m),《科学的春天》(3.4x20m),郑可和严尚德为工艺顾问。西南餐厅西墙是祝大年设计的《森林之歌》(3.4x20m),《民间舞蹈》(3x6m),《白蛇传》(2x7m)

地 点:北京首都机场T2航站楼

二、作品由来

由邓小平和谷牧批示机场建设,李瑞环为总负责人,出于树立国家形象,增强国家影响力的需要,1979年初,委托中央工艺美术学院组织机场壁画创作。张仃等首都和十七个省市的美术工作者,以原中央工艺美术学院师生为主要力量,组成机场壁画创作小组开始工作。

三、选择依据

时间维度:《首都机场壁画》是我国改革开放之后第一批系列壁画作品,为我国新时期壁画事业的发展开创了视觉艺术进入公共领域的先河。

创作手法:包括水墨、工笔重彩、丙烯、陶板刻绘拼镶、瓷板拼镶,丰富了公共壁画的创作面貌。抽象、装饰等手法大量出现于机场壁画表现形式中,改变了现实主义一枝独秀的状况。

内容主题:《首都机场壁画》中反映历史神话的作品有《哪吒闹海》、《白蛇传》,表现自然风光题材的有《巴山蜀水》、《森林之歌》,《泼水节-生命的赞歌》和《民间舞蹈》则是取自民俗文化题材的作品,以及《科学的春天》等反映社会发展进程的题材,多元的艺术作品面貌在改革开放后首次出现,打破了艺术创作的题材禁锢,开创了我国新时期艺术乃至文艺创作向多元化发展的新局面。

空间场所:《首都机场壁画》是在公共交通系统中出现的第一件公共艺术作品。首都机场壁画是改革开放之后由国家发起的一次集体美术创作,是中国现代公共艺术发展的里程碑,机场壁画系列作品从创作组织形式、题材语言、社会影响及美学价值上都充分体现了带有时代印记的公共性,开启了上世纪八十年代全国范围内的壁画创作热潮,甚至被视为“中国改革开放的象征性事物”。

作品照片5张:

《巴山蜀水》

《白蛇传》

《民间舞蹈》

《哪吒闹海》