在观看绘画的同时,艺术经验往往武断地指引观者去向那些富有拉康式精神分析或结构主义的“迷宫”。然而绘画只是绘画,你可以试着站在一幅画面前,只看绘画。

“应物会影”姜吉安个展

展期:2016年10月16日-12月04日

地点:亚洲艺术中心

虽然近些年在国内的水墨展览中十分活跃,但本次个展却是姜吉安继2009年“两居室-绘画装置”之后暌违7年之久的首次个展,展览主要呈现了姜吉安2015-2016年的“现成品绘画”新作,以及在其创作生涯中具有转折意义的大型装置《两居室》(2007-2009)。初看姜吉安的作品,通常会有一个疑问,他究竟是以绢作画,还是以画作绢?确切说,他是以绢做颜料,在绢上画绢:剪下一幅白绢的边缘,将其烧制成颜料,用画笔蘸取在剩下的绢上画一幅赭色或青色薄绢。烧制颜料剩下的绢渣,捏成雕塑置于绢画之侧。这听起来像迷人的同义反复,又似一个完美的轮回。以此种方法被姜吉安在创作中加以运用的材料除了绢,还有茶、烟灰甚至还有烟斗。作品的全部要素,如媒介、颜料、内容都来源于同一媒介,姜吉安称其为“现成品绘画”。

白泽图

伍伟个展

展期:2016年10月16日-11月13日

地点:白盒子艺术馆

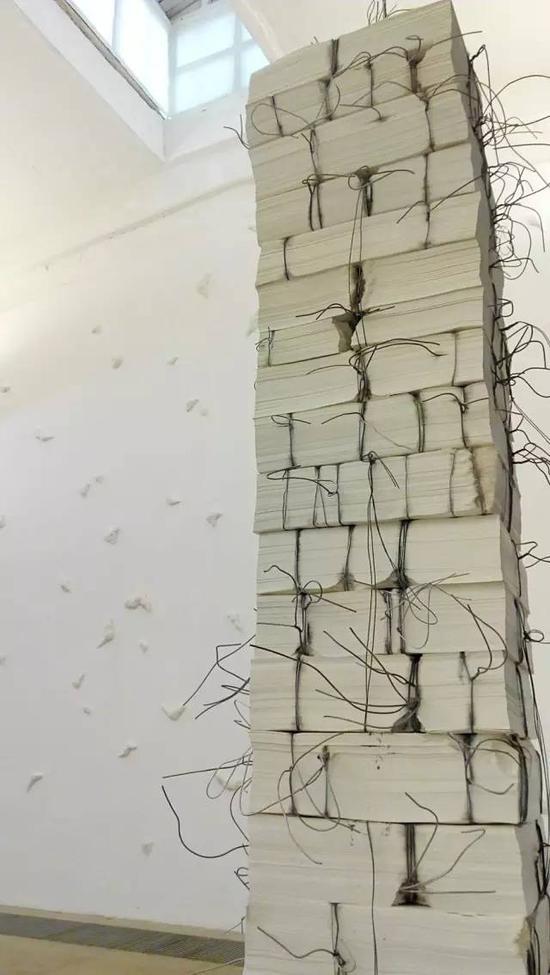

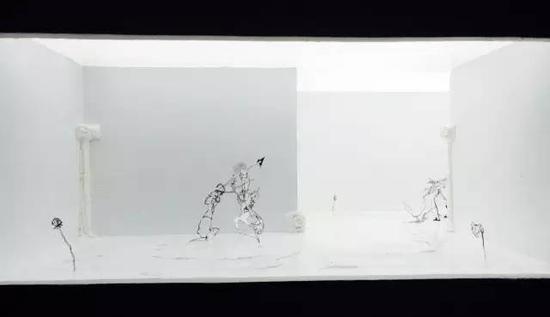

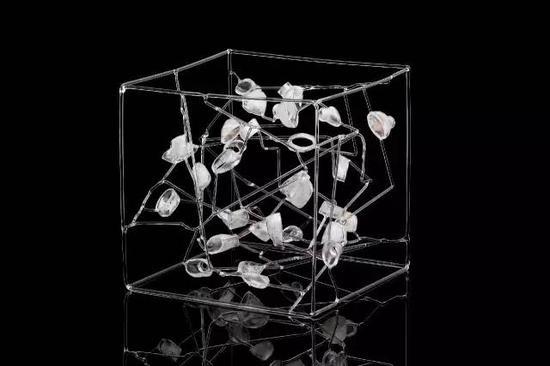

白盒子艺术馆的新展“白泽图”展出了伍伟围绕“白泽图”这一神话意境创作的三组新作。据艺术家伍伟介绍,自2012年创作《藏书》以来,他一直关注书本、动物和原始力量之间可转换的形态,书本在此后逐渐简化为立体纸堆,可以说,用纸作为其创作材料和表现媒介成为了艺术家较为独特的艺术语言。《白泽图》作为一个展览的构想,酝酿于2015年。受《云笈七签》一段文字吸引,伍伟试图以展场的空间整体来结构他的阅读、想象和思考过程,白泽为黄帝时代的一头神兽,白泽图则是对它所言世间精怪的转录之书。本次展览的策展人朱朱认为,伍伟在今天解构至上的后现代语境里,试图以回溯远古的方式作出的自我点化,也是他的自觉性所在:不沉浸于无意义的碎片,渴求寻找那种视万物为一体的宇宙观所在,他的《白泽图》至少触及了有关这种寻找的疼痛与忧伤。

局外人

郑泽生的行经

展期:2016年10月16日-10月24日

地点:今日美术馆1号馆

作为当代艺术的局外人,郑泽生从小经历坎坷,1990年他开始学习绘画,其后前往欧洲、印度、东南亚等地游历、访学十余载,2005年定居云南丽江,创设郑泽生艺术工作室。2015年创设泽心房——郑泽生北京艺术工作室。郑泽生他对于绘画的选择与投入,是一种自觉却又不由自主的状态,这种不断地痴狂追求艺术的状态,不同于一般的职业生涯的画者,而是代表了一个扺达理想的历程,以近乎于艺术的方式呈现出来。艺术家将在展览现场为观众重现一座类似木屋似的空间,这是他这几年坚持打坐的地方,在内观与佇神中体悟灵魂相交的的世界。苏格拉底说过一句话:“所有最美好的亊物都是颠狂的!”面对郑泽生这个局外人和未名者呈现于我们眼前千奇百怪的秘密、灵魂出窍的表述和不同方式的创作,我们依然会感叹其中的灾难深重与生活的酸甜苦辣,体会昤听其中隐藏的线索与故事。

强迫症2.0

展期:2016年10月15日-11月30日

地点:EGG画廊

“强迫症”是2015年EGG画廊发起的一次抽象艺术群展,有了第一次展览的铺垫,今年EGG推出了“强迫症2.0”的展览,算是对于上一个展览的延续和对于“强迫症”展览概念的强化。这也体现了EGG画廊致力于推广年轻一代的抽象艺术的决心和魄力。此次展览邀请的七位艺术家是近年来活跃于抽象艺术领域中的年轻艺术家,总体来讲他们的抽象绘画的创作方式可以概括近年来抽象艺术创作的几种方式,陈欣的创作希望在中国山水和西方抽象艺术之间建立一个桥梁,马晟哲则把屏幕时代的图像转变为抽象画面,他们一古一今尝试着从图像本身来做抽象,他们在古今之间现实和虚拟之间寻找界限;曹太平的创作经历了一个从具象到抽象的过程,从早年的绘画实践后留学德国,归国后进入中央美术学院油画系第四工作室师从马路先生,太平的创作能看到中西方两种处理抽象的不同方式,王楫最早也是如此,她讲记忆中梦境空间画面抽象化处理,用颜色构建出一个梦境空间,这两者都尝试在抽象和具象之间寻找界限;朱佩鸿的创作尝试在二维平面单纯的应用颜色和线条来表现超脱于二维平面的空间想象,他的作品在自由和克制之间寻找界限;而苏艺和张伟毕业于中央美院壁画系,他们都尝试在颜色的细微变化之中寻找界限。由此可见寻找边缘和界限成为他们创作的方式之一,而这种精神状态恰好又贴合了“强迫症”这一个症结的表现特征。

沈瑞筠“层见迭,节外生”

展期:2016年10月15日-11月20日

地点:杨画廊

沈瑞筠2000年毕业于广州美术学院,2002-2010年在美国生活和学习,2010年后至今在广东时代美术馆担任策展人。此次的展览距沈瑞筠2008年在美国芝加哥的个展至今已有七年,在此期间,无论是艺术实践,还是展览策划都体现了她对“统觉艺术”的思考。艺术家认为“人活在一个复合的状态中,每件物品和事件都是彼此相连,具有多种可能性,并且在不断改变之中。我把被拆散的元素在时间和空间里重组,试图创造一个环境,使观众在’经历’作品时联想自身的经验来作自我观照”。这种创作方式,它包括线条、光影与形象,各种不同的材料、媒介及物品,目光、身体和空间的调度。与之对应的是一个杂乱的、复调的、不可规约的世界,一种面对世界本身偶然性的世界观,一种以此为机缘(Potential and Conditions)的艺术实践。在她作为艺术家的这个展览中,从她的绘画经验中发展出来的对机缘关系的应变与导引被运用到了整个展览的上下文中:上一个展览留下的墙体材料与声音素材被纳入了这个展览的构架中,对作品与作品、作品与空间、观众与作品、观众与空间,观众与观众等多重关系的调度、试探与激发也始终是这个展览的重点。但展览的核心是观看与映射之间的关系,沈瑞筠的作品及其所处的空间给我们提供的是一个视线交错、叠加、呼应、转换与重组的现场,一种在视觉映射与经验回应之间绵延的根茎关系——正如展览的标题所提示的,这是一个需要观者置身其中,观看随即意外生长的场域。

对话|丁乙 Elias Crespin

展期:2016年10月15日-12月31日

地点:Hadrien de Montferrand 画廊

此次展览是两位艺术家乙和Elias Crespin首次受邀合作,并就作品展开深入对话。他们的作品在形式上大不相同,却不约而同地汇聚在对空间、线条和理性的思考之上。展览展出了丁乙的纸上作品和Elias Crespin的大型移动装置。本次展览中,两位艺术家围绕线条和简单的几何形状展开交流对话,在纸上或实体空间中对结构和运动进行了探索。丁乙重复性的十字图案与Elias漂浮的线杆共存于同一空间,带给了给观者一次趣味性、思考性和治愈性相结合的愉悦体验。

马思博个展《栖息地》

展期:2016年10月15日-11月27日

地点:德萨画廊

马思博的创作具有一种强烈深沉的力量,令人的思绪不自觉的陷入其绘画当中,犹如我们的情感还留恋于过去的记忆或往事的怀旧里。那一刻,时间似乎瞬间静止,好比我们从梦中醒来前所抛下那逐渐加剧的感觉。此次展览所展出的全新系列创作画面构思中可以见到马思博刻意将各种动物形体迷朦化以增加其生命的感染力,利用空间来表现出那改编成戏剧的场景和原有的现实之间的变化。马思博的绘画作品皆以呈现空间为主,如同画作中的视觉空间近乎能使观者有身临其境的感受,若似梦境中所弥漫的超现实氛围。马思博1979年生于天津,在中国学习油画,随后赴法国四年研习艺术。他的绘画理念借鉴了印象派大师们的朦胧技巧,在不知不觉中形成光和影的转换,又如马克·罗斯科的色彩流动性与沉静的大面积色域,以及爱德华·霍珀,明遂的光线表现与都市生活中孤独感的描绘。通过独特的渲染层次技巧,马思博将画面中的形体融合于色彩之中,使原本写实的绘画看似抽象,并巧妙的牵引观者进入一个色彩缤纷的世界,时而迷幻,时而柔和,每个元素仿佛在我们的眼中若影若现。因此,观者唯能意会其氛围,而情感则在如此不受时间与空间的景致下一瞬即逝。

蝴蝶效应2016中国当代摄影邀请展“拒绝狂欢”

展期:2016年10月15日-11月15日

地点:蝴蝶空间

蝴蝶效应是刘铮创建的当代摄影艺术机构,致力摄影文化的大众传播和民间摄影收藏的普及推广。而位于顺义区文化营39号国际艺术园的蝴蝶空间,是艺术家和中国摄影重要推动者刘铮新近建立的摄影空间。空间的首次展览呈现了包括孙略,张兰坡,李志国,颜长江,刘晓芳,谢春德,李止,史国威,郑知渊,许培武,卢北峰,陈灿荣在内的多位艺术家的极具代表性的作品。展览中我们不仅能够看到诸多艺术家对于摄影媒介和方式的研究,更难得地发现他们不断拓展摄影边界的努力。而参加此次展览的艺术家大多都已被纳入到蝴蝶效应丛书中,丛书在刘铮监制和策划之下,为当代摄影的实践者们提供了最好的纸上呈现方式。

王剑:无非物

展期:2016年10月15日-12月18日

地点:偏锋新艺术空间

这是王剑自2006年与偏锋合作以来的首次个展。此次展览由英国政府艺术收藏的高级策展人、作家Adrian George策划,灵感来源于4000年历史之久的《梨俱吠陀》。展览将摄影作品、纸上绘画及大幅油画相结合,追溯至王剑在形而上、中国极多主义及广泛意义上的极简主义方向的艺术探索的源头。年轻时的王剑曾从事过火车司机这一职业很长一段时间,期间,他广泛阅读了文学、艺术、历史及禅宗等书籍。1996年,他开始在北京寻找艺术生涯的方向,从事过编辑、电视编导、美术指导、设计等工作,并于2003年完成了在中央美术学院的学习。无论抽象还是极简,王剑的作品显示出早期他对东方哲学的探索,创作日趋成熟时期的诡辩,以及对西方诗歌与社会学渐长的兴趣。

“无名的纪念”

唐晖新作展

展期:2016年10月15日-11月20日

地点:鸿坤美术馆

很显然,名为“本草系列”的唐晖新作展,延续了其以鹿为主要元素的创作。“本草系列”是唐晖用丙烯创作的最新系列作品,“呦呦鹿鸣,食野之苹。”以鹿角的曲线勾勒出的职务,在渐变的深蓝色背景之下显得神秘而高洁。画面中鹿的元素源于古印度佛教故事,唐晖以这样的故事背景融入了自己数次前往奈良的经历,看到了今天的奈良鹿生活的气息而创作的系列作品,夜晚的树林充满着黑漆漆寂静,而公园里的鹿则弥漫在林中,或是静卧、或是悠闲自在、旁若无人。唐晖对这些路产生了敬畏,也就有了这批新作。唐晖的创作生涯开始于90年代初期,最早他就以超现实主义风格的绘画表现了彼时青年知识分子面对人文历史的态度。或许那时就奠定了他创作中持续存在的线索,这样的线索在这最新的展览中也体现的较为明显。后来,随着卡通、动漫、电子游戏和网络文化的逐渐流行,唐晖的作品转向了对未来的狂想和对历史的回望,始于2002年的《唐城计划》和始于2007年的“纪念碑系列”分别代表了他对明天和昨天的愿景和追忆,这些既空灵缥缈而又忧郁怅惘的图像是他对心目中理想社会的规划。作为一个在多媒体时代仍然为绘画艺术而痴狂的艺术家,唐晖以铅笔和水墨为媒材所创作的一系列素描作品堪称典范,其中就包括奈良鹿系列(2014年~2016年)和风景系列(2016年)。此次展览展出的四个系列的新作品:本草系列,奈良鹿系列,纪念碑系列和风景系列,在画面表现上或直接或隐秘,都包含了鹿的元素,同时也与此前的创作线索紧密相关。

Angela Bullock:单向对话⋯⋯

展期:2016年10月14日-11月19日

地点:香港Simon Lee画廊

1988年,Bullock参加了奠定YBA时代意义的展览“Freeze(冰冻)”,此后,Bullock的作品就更多关注在人与自然界的互动上,此前无论是与人的行动还是与风的摆动有关的声光电装置,还是巨大的灯光魔方,她的作品更多与科技有关。此次在Simon Lee的全新个展展览名字出自新秩序乐团(New Order),用以表现此次在新的创作理念上想表达的单向性。在现场展出的5件雕塑作品以钢铁和中密度纤维板为主要材料,通过电脑勾勒出数个多面体层叠而成的柱体,在强烈的几何风格中,巧妙地利用切割面造型向极简主义和科技致敬。Bollock热衷于控制论、生物、社会和科学系统等主要问题,以及人类与科技的结合,因为她的装置种经常透露出与科技的互动。此次的互动看似静态,实则也是一场动态的体验。引用图腾化、次简约主义的理念,这个具有物理几何特征的主题表达了人类潜意识对死物赋予拟人化的特质,从人类和死物世界的微妙关系中带出引人入胜的诡论。这犹如人体状况在环境转变中,将物质个体吸纳为非物质的个体,其形态超越了电子世界和物体空间。

“北京·现场”国际行为艺术节

展期:2016年10月14日-23日

地点:丹麦文化中心

此次的国际行为艺术节呈现了来自17个国家的32位行为艺术家的作品,为观众展现当代行为艺术舞台上多样的表达方式与发展趋势。展览嘉宾包括黄锐、 谢蓉、莫娜丽·米尔Monali Meher、 奈杰尔·罗尔夫Nigel Rolfe等。在最优秀的行为作品中,我们能够看到艺术家身心的统一,真实地反映出其个人经验。它可以囿于画廊之中,也可以走上街去与路人相遇。作为一种有关现实的艺术形式,它是可移动的,可能存在于任何地点。它从来都不会无家可归,同时它又是高度独立的。虽在某个特定的时刻,特定的地点被创作出来,它却与未来紧密相连。它与尚未存在却即将发生的事物之间的这种关系,使得它具有开放的特性——它是对“一切皆有可能”的艺术表达,恰似我们的生活。

玄让:离尘垢

展期:2016年10月14日-11月15日

地点:進行時空間

此次摄影展呈现了玄让拍摄的终南山古观音禅寺,画廊希望通过此次古观音禅寺的摄影作品展能够广结善缘,让更多的人从不同的层面去了解禅宗、了解古观音禅寺,试图方便接引有意想参禅学修的真实丈夫,提供一条通往正确知见之路。终南山古观音禅寺始建于唐贞观年间(公元628年),距今约有1400年历史,为终南山千年古刹之一。座落于西安市长安区南山北麓的凤凰岭下罗汉洞村,距西安市约30公里。禅寺背靠终南凤凰山岭,东邻律宗祖庭丰德寺、净业寺,西望三论宗祖庭草堂寺。远眺中,一峰突起的凤凰岭,如同观音菩萨打坐;环顾间,两侧环抱的山峦,犹如青龙白虎守护。风水独具,道气浩然,承袭古风。

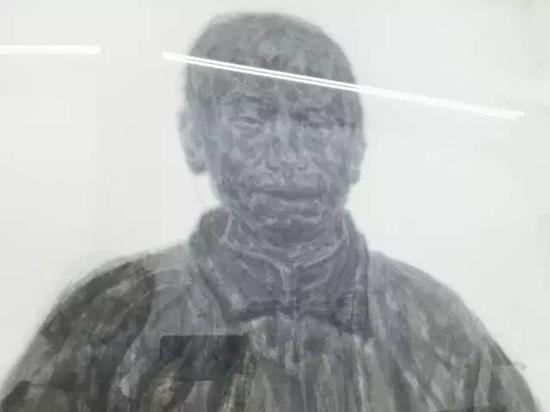

《燕子》何迟

展期:2016年10月13日-12月12日

地点:魔方 MOCUBE

此次展览展出了何迟在十一年前画的甘肃农村的小孩的肖像。展厅共展出了十二幅肖像,其中有何迟的外甥侄女和侄子,侄子们现在都长大了有的有了自己的子侄。展览由戴卓群策划,人们出力于展厅中心,可以感受到故乡、土地、记忆、以及绘画之间交织的能量。

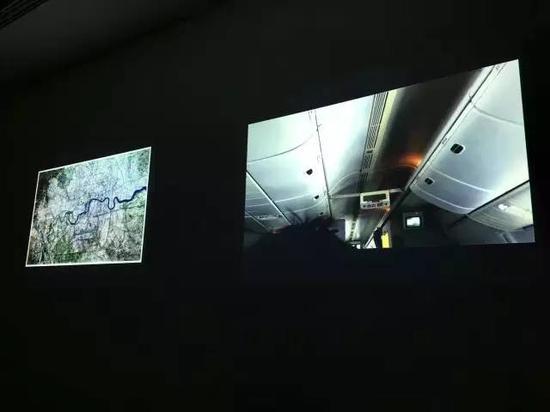

《游荡者》饶一凡

展期:2016年10月13日-12月12日

地点:魔方 MOCUBE

艺术家通过对时间、空间的碎片化,再重建以形成新的地图。这是个人的地图,封闭的地图,取消城市意义的地图;在空间中注入时间,同时又使时间的作用在空间中消失。同时,展厅中的作品以艺术家自身作为行动的先行者。绘制新的、取消空间本身地理意义的地图,并以一种开放的态度使其可以不断被扩充。每个人都可以持续添加个人定义的节点、游线、自我的经验——“自我的世界地图”是新世界格局的幻想式分割。这像是在创造另一个层级的空间格式,它并置于物理空间、虚拟空间、政治空间、以及一切已被定义的空间层级之外的,由破碎的时间和交错的个人经验构成的新世界图像。

焕然有章

刘焕章雕塑艺术展

展期:2016年10月13日-10月23日

地点:中国美术馆3层展厅

此展获批由文化部和财政部共同设立的“国家美术作品收藏和捐赠奖励项目”,呈现著名雕塑家刘焕章多年来所创作的雕塑、篆刻和印纽作品近二百件,生动诠释雕塑大师的艺术人生。刘焕章1930年生,其风格“以自然朴实见长,形式概括,虚实相生,静动相谐,是中国式的体验派,自然地继承了‘写意’的传统,追求的是‘似与不似之间’”(钱绍武语)。1981年至2000年,刘焕章在中国美术馆共举办了三次展览,《少女》《无题》《摔跤手》等16件作品为中国美术馆收藏。2004年,获文化部颁发“造型艺术终生成就奖”。中国美术馆旧藏刘焕章作品16件,主要是其早年人物和动物造型作品。此次捐赠进一步扩大馆藏刘焕章作品的品类,不仅有刘焕章相当一段时间内表现的永恒主题——大膀圆腰、丰润巨臀、粗腿坚腹,稳重深沉的女人体,还有各种风格创新、反映时代精神的作品。从捐赠作品品类上来说,粗犷原始、独具特色的女人体和淳朴率真的人物雕像将是此次主要捐赠类型。此次捐赠的雕塑,人物方面不但有优雅颀长的《小舞蹈演员》、神情生动的《虎妞》和富有非洲风情的《科罗马》,还有具有纪念意义的《画家朱乃正》和《法学家芮沐》;人体方面有饱满丰腴的《泉水清清》《陶醉》和《胖妹》;其它主题则包括了自然朴实、意趣十足的《原始的呼唤》和《满足》。从材质来说,既有刘焕章所擅长的木石硬质材料,也有常见的陶和铜。因此,此次捐赠的刘焕章作品,可以充分反映刘焕章的艺术造诣。吴为山馆长在展览前言中写道:“我感动的是刘先生及其家属将41件作品捐赠给中国美术馆。我看了收藏记录,在此之前,我馆已收藏有刘焕章先生16件作品。连同今天的捐赠,刘先生的系列作品构成了他艺术生涯的创作与思考,探索与成功的轨迹,也记录了一个艺术家在社会发展的不同阶段的心路。是值得研究的个案。我相信,这个展览的品质和格调将会给人们对艺术的本质和艺术家的人格带来更多的思考。”

中国传统手工艺玻璃灯工作品展

展期:2016年10月10日-10月20日

地点:宋庄树美术馆

“中国传统手工艺玻璃灯工作品展”是国家艺术基金2015年度资助项目,展览以保护、传承、弘扬中国传统手工工艺——玻璃灯工文化,促进国际间玻璃灯工艺术的交流为主题,邀请刘立宇、彭怡、任波、杨美华、杨雅兰、姜家美、郑闻卿、Paul van den Bijgaart、Krista Lsreal、石成、胡东方、曹健、方媛、林玮玮、郭小燕等30多位,涵盖了国际玻璃艺术家、玻璃灯工传承人、玻璃工艺研究所、留学国外的玻璃艺术家、中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、南京艺术学院、上海大学、吉林艺术学院等高校的教师及学生多个领域。在世界玻璃工艺发展史上,灯工工艺是不可估量的文化财富。玻璃灯工在公元前就已经出现并使用,它是玻璃艺术中最能测量制作者艺术修养和技术水准的卡尺。无论古今中外,灯工工艺所显现出的鲜活形式与丰富内容使得这项工艺本身富有传奇而神秘的色彩。玻璃灯工经过几千年的发展,对实际操作的技能、极强的耐心、危险的创作环境等要求非常高。较之其他材质的工艺,玻璃的制作结果完全难以掌控,正因为其不确定性,它的结果有了无限种可能,充满吸引力。策展人刘立宇表示,此次展览集结了国内玻璃灯工艺术的精髓之作,我策划这个展览的初衷,便是对它的执着的深爱。无论是为此曾经遭受脸部的灼烧还是离开倾注了十年心血的清华大学教学岗位,我都不曾放弃动摇。我常希望我就如同玻璃般通透干净,没有繁琐的阐释和描摹,就是那么自然而然地呈现在你眼前,任凭光线的肆意入侵还是那般透彻,只是多了些绚丽的影子,而那些斑斓的影子也被它毫无保留赠送给了承载它的环境,于是那虚幻的光影肆意飞舞,落在墙上,撒在地板上,投映到你的瞳孔中,而它呢仍旧那样静静地,等待着,下一次的涅磐。

WWW

颜石林个展

展期:2016年10月10日-11月3日

地点:Hi艺术中心

2014年龙美术馆个展后,颜石林开始了新的创作,此次展览试图围绕保罗·高更的作品《我们从哪里来?我们是谁?我们将要到哪里去?》进行自我拷问,颜石林每个阶段的创作都在不断找寻最真实的内心和艺术的本原,找寻中,很多不确定似乎慢慢就明朗了起来,关于什么样的“我”是真正的自我,什么是“我”理解的艺术造型,什么是“我”的艺术追求。进入展厅第一眼看到的是四个面向墙角而站的四个裸身的小女孩,这也是此次展览的海报作品,四个小女孩似乎在交谈着什么,也似乎在寻找着墙内的某种东西,作品很有诗意地被称为《星空》,一种充满理想主义的对未来的找寻,制造出此路不通却幻想浩瀚星空的即视感。颜石林创作这件作品的过程也非常有趣,他让助手在墙角堆放了两堆泥,而最后他也保留了原来的墙角感,这既可以理解为在墙角里找到了一件作品,也可以理解为是切取、抽离出了一件雕塑。在《狼来了》这件作品中,颜石林同样利用墙角的直角结构抽离出了一件作品。《少女》《青春期》《叛逆少年》都是颜石林在找寻我自己理解的造型,同时也是在用儿童般最朴素简单的语言手法去表达我的成长感悟。非洲木雕艺术的原始力量感给了他很多启发,比如《叛逆少年》的笨拙顿挫感就很明显,有些期待有些腻烦的味道。《生长》是在展厅内异常醒目的一组作品,80多个完全不重复的泥和树枝结合的雕塑,形成一个人和自然共生的主题,颜石林试图通过这组作品寻找相同的命运关系里寻找不同的人物性格特征,形成一种更为向内的观察。新作在更大程度上保留了创作时的痕迹,而没有像以前那样在形体上去做过多的修饰,少了很多抒情的形体曲线,多了些直抒胸臆的果断和自己对雕塑造型的新理解。新作品中可以明显看到他为了快速捕捉心里的感受而在雕塑表面留下挤压、抓捏的指印,在这个过程里颜石林两只手的肌腱都曾受伤。对于造型,此次他希望更加直接了当不拖泥带水、不虚情假意、言简意赅,就像眼睛的处理就是二维感觉一笔到位。此次的新作展在创作的出发点上,多数与颜石林的成长经历有关,这位80后雕塑家围绕“我”的问题,用一种更为质朴的方式给出了答案。

来源:scope艺术客