中世纪以来,贵族们不断斥巨资以寻求更加鲜艳饱和的红色,直到西班牙殖民者在阿兹特克帝国的首都特诺奇蒂特兰城(即今日的墨西哥城)发现了那醉人的胭脂虫红。

胭脂虫红是从雄性胭脂虫体内提取的一种天然色素,色调呈粉红至紫红,可以用来制造绯红色染料。在地理大发现时代,原产于美洲的胭脂虫被引入欧洲。这种神秘的绯红色染料迅速成为西班牙的主要出口产品之一,并推动其成为经济强国。

古典时代和中世纪,欧洲工匠和商人们各自致力于寻找持久饱和的红色。染工们则严格保守染色的秘密,他们像炼金术士一样神奇地为羊毛,丝绸和棉布上色。他们用树根和树脂来制作令人满意的黄色、绿色和蓝色,从紫色海蜗牛体内提取为帝王制作衣服的紫色,但如何配制鲜艳的红色仍然是个不解之谜。

养殖胭脂虫的农民正在种植仙人掌,因为胭脂虫就寄生在仙人掌上。

多年来,欧洲最常见的红来自奥斯曼帝国的“土耳其红”,它提取自茜草的根部。欧洲染工们并不满足于“土耳其红”,于是他们不断进行新的试验。他们曾试图用牛粪、腐臭的橄榄油和公牛血的混合物来提取红色,也尝试过用巴西红木、紫胶虫和地衣作为提取物,但结果都不尽如人意。16世纪以前,对于欧洲皇室和贵族而言,获取红色的途径太少了,要么是一种叫“圣约翰草”的芳香植物(这种植物含有红色液汁,当时人们认为是圣约翰殉道时流出的血液);要么用亚美尼亚红,即一种用玄武土、赭石等矿物染料合成的红色,不管哪一种,制作过程都非常劳民伤财。

据墨西哥织染专家Quetzalina Sanchez分析,早在公元前2000年,墨西哥南部的中美洲人就开始使用胭脂红虫提取红色用于染料。普埃布拉州,特拉斯卡拉州和瓦哈卡州的土著居民拥有养殖和生产胭脂虫的成熟系统,它们被广泛应用于制作染料、颜料,甚至是药物。

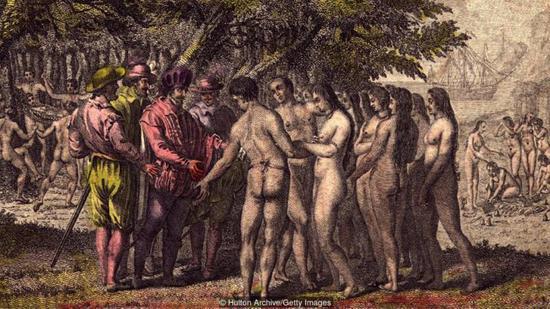

当西班牙殖民者抵达特诺奇蒂特兰城时,红色无处不在。偏远村庄的居民用胭脂红虫和红布向阿兹特克统治者上贡。西班牙殖民者们很快意识到胭脂红虫的财富价值,红色是血液的颜色,象征着魔力并具有特定的宗教内涵。多个世纪以来,西班牙一直保持着对这种染料的垄断并从中获取暴利,西班牙商船源源不断地向欧洲运送胭脂红虫。

西班牙殖民者与北美土著

欧洲染工一接触到胭脂虫,就无比兴奋,因为胭脂虫红的染料效力是圣约翰草的10倍,一盎司的产量是亚美尼亚红的30倍。最难能可贵的是,这是他们所见到的最耀眼最完美的红色。16世纪中叶,胭脂虫红已经在欧洲广泛使用并成为最赚钱的商品之一,到1574年,胭脂虫红贸易额已经超过15万磅。

如今,墨西哥城艺术宫的一场展览,主题正是红色染料和艺术史的关系。

卡拉瓦乔《音乐家们》

卡拉瓦乔《圣托马斯的疑惑》

López de Arteaga画笔下的《圣托马斯的疑惑》与卡拉瓦乔的同名绘画相比虽相形见绌,但仍有不少可圈可点之处。从圣托马斯皱起的额头可看出他的疑惑不解,他身穿的红色罩衫极具立体感,体现了他的神圣。无论是López de Arteaga还是卡拉瓦乔,他们都采用了胭脂虫红,这种红因此也成为巴洛克绘画的代表风格之一。

López de Arteaga《圣托马斯的疑惑》

鲁本斯的画作《伊莎贝拉·勃兰特》体现了胭脂虫红丰富的可塑性。伊莎贝拉身后的墙壁被描绘成深红色,端坐的伊莎贝拉仿佛置身于微弱的光环中,她手中的圣经更是呈现出胭脂虫红的精致细腻。在鲁本斯高超的画技下,画中的一切栩栩如生。

直到19世纪中叶,胭脂虫红才被合成染料替代,但印象派画家们仍然继续使用这种红。高更、雷诺阿和梵高的画作经分析都曾运用过胭脂虫红。雷诺阿的肖像作品像鲁本斯的一般鲜活,但作为印象派画家,他的肖像画融入了抽象的笔触。高更擅用颜色,尤其是红色来突出画面中的重点。梵高鲜明的色彩手法不同于高更,由其作品《阿尔勒的卧室》可见一斑。

鲁本斯《伊莎贝拉·勃兰特》

梵高《阿尔勒的卧室》

随着合成染料的兴起,红色染料被大量作为工业和食品色素,这也是胭脂虫现在的主要用途。西班牙和已经独立的墨西哥都不再拥有胭脂虫的垄断权,这种神奇的红色染料已经走向全世界。但对于墨西哥人而言,胭脂虫红始终与祖先的魔力相关联,并一直保佑着那些穿着用胭脂虫红染色衣服的人。