她花了15年时间,搜集了来自世界各地的上万把梭子。他的名字叫郑芬兰,磐安县窈川人,她和她的母亲郑小花都是土布纺织技艺代表性传承人。

对于郑芬兰来说,生活里有那么多老物件,梭子却很特别,它的意义近乎于“永久”。在人类几千年的纺织文明里,梭子一直都占有一席之地。

一万把梭,一梭一世界。每一把梭子的背后,都有一个动人的故事。“这是一把来自我老家的梭子。我母亲把它给了我,而我母亲则是从她母亲那里得来。旧时大户人家母亲给女儿的嫁妆是金银细软,传的是财宝:但在我们磐安乡下,母亲传给女儿的陪嫁却是梭子,传的是技能!”

她的第一次收梭的经历,是在十几年前,她去贵州山区驴行,在山里碰到一位老奶奶。

老奶奶拿着一把老梭,手法熟练地展示了自己的织布手艺。老梭是她的传家宝,手艺也是祖传的。郑芬兰不知道这些,想向老人买梭,遭拒。她在村里呆了三天,陪老奶奶说话话,帮她烧烧饭,两人无话不谈相见恨晚,临走时,老人把梭送给了她,不料,第二年,她想再回去看时,老人已离开人世。那是她收来的第一把“母梭”,贵州奶奶的这把梭,像是这段收藏历程的“开山鼻祖”,从此不发不可收拾。

郑芬兰经常在朋友圈里记录“收梭的光阴”,2月12日,她这样写道:“每每顺手记录收梭光阴的小内容片段时,总觉得我是世界上最幸福的人,15年前对贵州奶奶一句承诺和一段无法弥补遗憾,我用一辈子的行动来回答,一把梭一头牵着爱一头连着情。”

关于收梭,她依然在路上。每收到一把梭,她都努力去挖掘梭子背后的一个个故事。几天前,她萌生了一个大胆的想法:开一个面向大众的公益性梭子博物馆。

它的“主人”声名显赫,泰坦尼克号母公司订过这家的布

来自英国曼城的老梭

前不久,郑芬兰刚刚收到一把来自英国曼彻斯特的老梭,这把梭背后的故事颇为传奇。“故事的主人公叫茱莉亚,大家都亲切对的叫她莉亚姐。认识茱莉亚是因为榉溪村的一次活动,知道我有藏梭的爱好,回到英国后,给我寄来了她在英国曼城为我寻得的梭子。”

这把梭的编号为10021,这意味着,这是她收藏的第10021把梭子。这把梭子,是茱莉亚托她的英国朋友找到的,后者辗转寻访,终于还原了这把梭子的身世。

那位英国朋友在写给茱莉亚的信中写道:“非常感谢你的邮件,我很高兴听说你安全收到梭子。据我所知,这把织梭来自英国曼城的霍林斯纺织厂。从1830年到1954年的124年间,工厂生产高质棉布,主要卖给白星航运公司、加拿大太平洋铁路公司和救世军。

工厂建于峰林运河附近,在1836年,霍林斯纺织厂开发专用私人分支河道以便于生产用原棉、锅炉用煤炭及成品运输。最初,原棉是通过曼城运河进入曼城码头。

在1857年,工厂卖给了四个业务伙伴,孪生兄弟托马斯和约翰·卡佛及塞缪尔和埃德温·霍奇金森兄弟。

二战后,被英国Tootal Broadhurst Lee公司收购。最终,这家公司于1954年将纺织工厂关闭。1957年,工厂被拆除,同年10月,工厂的烟囱被著名的爆破专家德里克·麦金托什贝茨爆破。纺织车间保留至1988年,直到被合作社超市取代拆除。废弃的霍林斯私人纺织分厂运河在50年代被填埋。迄今,纺织厂所剩无几。

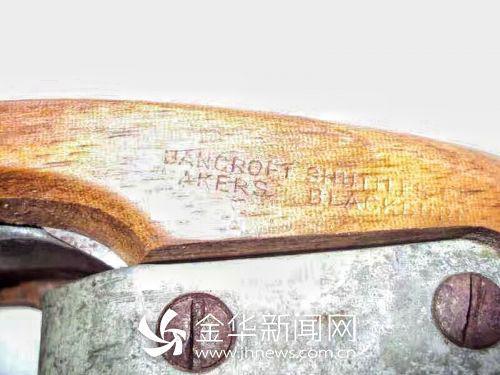

至于织梭上的标记,我认为正确的说,‘11/53’意味着它是1953年11月制作的,迄今已有64年,或许被用于纺织直到1954年或更晚。我认为,‘1931’是织梭编号,制作厂商是兰卡夏郡布莱克本的Bancrofts家族。”

根据这封信的内容,这把梭曾经的“主人”霍林斯纺织厂曾显赫一时,它的三个客户都是当时大名鼎鼎的公司或机构。这封信经过茱莉亚翻译之后,转交给了郑芬兰。

还记得上世纪那部红极一时的电影《泰坦尼克号》吗?这艘于1912年沉没的钢铁巨轮就是这家公司建造的。当年,那次著名的沉船事故给世界造成的轰动效应,丝毫不亚于“911”事件。

白星航运公司订购的布,就是来自霍林斯纺织厂。对于这把梭来说,它的“前辈们”织的布,或许就曾被用在了泰坦尼克号的船舱里。

加拿大太平洋铁路公司同样鼎鼎大名。一个国家的历史有很多种书写方式,但加拿大人自己知道,他们的历史可以用一条铁路来写,这条铁路铺出了加拿大。这条铁路叫加拿大太平洋铁路,它就是加拿大太平洋铁路公司建设的。2017年,加拿大建国150年,太平洋铁路公司创立136年,对于加拿大这个年轻的国家来说,它就是历史。对于很多国人来说,,这是一部血泪史,很多加拿大华人死于这项工程。而霍林斯纺织厂的棉布则漂洋过海,输入这家公司。

霍林斯纺织厂的第三个客户救世军组织,于1865年成立,是一个以军队形式作为其架构和行政方针、并以基督教作为信仰基本的国际性宗教及慈善公益组织,该组织以街头布道和慈善活动、社会服务著称,活动范围遍及100多个国家。

由此看来,这把64岁的老梭,承载的是一个又一个历史瞬间。

如果你有梭有故事,一起来分享

梭子上的信息

这把来自英国的梭子,不过是郑芬兰寻梭之路上的其中一把。走了15年,

只有她自己知道,每一次背上行囊出发的时候,下一把梭,下一段故事,总会在路上等着她。

“每次收到大家寄给我的梭子的时候,我就知道,在寻找梭子的路上,永远都不只我一人,随着梭子数量的增加,随着每一把梭子的故事带给我一遍遍感动,我越来越想把这把这些木疙瘩呈现在在世人面前,因此我萌生了一个大胆的想法:开一个公益性梭子博物馆。”

2017年,郑芬兰发起了一项寻找老物件的行动。如果你的老家是否也有这个老物件,承载了老一辈们的岁月与故事?每一把梭,她的团队都会将其整理成文字图片资料,分享每一把梭子背后的温情故事,将其收录在将来的梭子博物馆中。

来源:金华新闻网