(来源:雅昌艺术网 作者:裴刚)

导言:中国当代艺术自70年代开始酝酿萌芽,至80年代风起云涌。在没有得到社会普遍关注的环境下,艺术家的困难处境,首先是来自社会意识形态和体制的不认同,处于非法的地下状态。其次80年代还没有艺术市场的大环境下,艺术家的创作从展览到销售都没有途径,尤其是体制外艺术家来自生活的压力不言而喻。而彼时,以使馆区的外国人为主要群体对中国当代艺术的好奇、关注、支持,使中国当代艺术之后在国际舞台渐成气候,是分不开的。本文从20世纪80年代至今曾在中国驻华使馆工作的澳大利亚大使芮捷锐(Geoff Rabby)和现任西班牙大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)的口述历史点滴,以及从外国驻华大使的视野去观察中国当代艺术在过去、现在的处境,以期为未来提供参照。

前澳大利亚驻华大使 芮捷锐(Geoff Rabby)

前澳大利亚驻华大使 芮捷锐(Geoff Rabby)80年代使馆区公寓艺术的小环境

1986年,前澳大利亚驻华大使Geoff Rabby第一次来到澳大利亚驻华使馆工作,时任一等秘书,并且Geoff Rabby有个中文名字芮捷锐。当时澳大利亚大使馆的文化参赞非常喜欢艺术和中国文化,其时又处于85新潮非常活跃的时期,中国的知识分子和艺术家们对国外的哲学、艺术大量的学习、模仿、创作。因此,在大使馆、大使官邸、建国门外的外交公寓这些地方都举办过一些小型的当代艺术展。Geoff Rabby笑谈那个时候的展览大多很简单,把画挂在四面白墙上就行了。“1988年我为关伟、席建军在友谊宾馆做过展览。在公寓作展览时我们和家人会把家里的墙面清空,然后把那些绘画挂上去,做这样小型的家庭展览。那时候很难做公开的展览,没有其他渠道,只能是私下的。大家会互相的口口相传,可能谁又做谁的画展了,通过这样的方式传播。那时候,我也会收藏一些作品,一般作品是几百块人民币,我的经验中记得最贵是100美金, 人民币800元左右。”他觉得自己的收藏方式并不像1995年至1998年担任瑞士驻华大使的乌利-希克那样系统专业,而是建立在和艺术家、画廊老板之间的相互支持和情感上的,他认为这是自己跟乌利-希克最大的不同。

前澳大利亚驻华大使 芮捷锐(Geoff Rabby)收藏的艺术家陈文令的雕塑与艾尼瓦尔的绘画作品

前澳大利亚驻华大使 芮捷锐(Geoff Rabby)收藏的艺术家陈文令的雕塑与艾尼瓦尔的绘画作品在上世纪80年代,中国当代艺术还处于地下状态,没有被社会广泛了解和关注的时候,首先是从建国门外外国使馆区为主的小环境里开始被青睐,同时也开始有私下的艺术品交易发生。现在798宁画廊的负责人,当时还是文艺女青年的张宁,回忆90年代接触到的圆明园艺术家和流浪艺术家,给她印象深刻的是:“我们在一起聊天,有的人说我今晚得去谁家混口饭吃,或者我得去某某家蹭饭去。当时都不会觉得奇怪,那时候的生存状态确实如此。那时候,我经常去探访艺术家,早年他们住特别小的房子,老婆孩子在一个小桌子上吃饭,旁边就是床和画架,一间屋子既是卧室也是画室,当然今天他们中的一些人已经有几百平米的大别墅了。”

2001年 在使馆区三里屯秀水东街 北京索卡艺术中心成立

2001年 在使馆区三里屯秀水东街 北京索卡艺术中心成立2001年台湾人萧富元从台湾艺术品市场发展的经验推断以后中国艺术市场会潜力巨大。2001年中国艺术品市场刚刚起步,萧富元首先走访了在北京开画廊的美国人马芝安(四合院画廊)和澳大利亚人布朗-华莱士(红门画廊),从他们那里了解到,画廊这么久以来,只有一件非常便宜的作品,卖给了一位归国华侨,而99%的作品都是卖给了当时来中国的外国人。他当时判断中国还没有形成艺术市场,但看好未来的市场,为了画廊能够生存下去,最终选择在北京使馆区的三里屯秀水东街成立了北京索卡艺术中心。

当时北京索卡艺术中心的展览,会邀请很多外国使馆的外交人员来参观展览;另外,画廊也把精力放在发展中国本土艺术家和藏家上。“大概2001年的时候我们代理的艺术家中有黄宇兴。2002年初的时候,早期就介入中国当代艺术的藏家中杨斌、张锐都在索卡买过东西。我们来北京的时候,圆明园画家村已经是尾声了。当时外国人很喜欢政治波普,而且很便宜,几百块美金,也就是几千块人民币就可以买到。在使馆和外交公寓的外国人有消费艺术品的习惯,我们那条街上两边都是树,夏天很凉快,也有饭馆,他们吃完饭就会逛进来。大使馆里面有空间作展览,我知道当时希克为艺术家在使馆里办party,这个时间点是非常重要的。”索卡艺术中心在使馆区立足时,仅有一家外资网站TOM.COM的美术同盟频道致力于中国当代艺术的传播,除此之外还有没有当代艺术的专业媒体。因此,在使馆区的展览为那个时代的当代艺术家提供了重要的传播和交易的机会。由于911事件和在2002年又遭遇SARS,使馆区常常被戒严,客人无法进入。之后,索卡艺术中心搬离了使馆区。 2003年SARS过后萧富元感到大陆艺术市场开始逐渐好起来了。

前澳大利亚驻华大使 芮捷锐(Geoff Rabby)收藏的中国当代艺术家作品

前澳大利亚驻华大使 芮捷锐(Geoff Rabby)收藏的中国当代艺术家作品芮捷锐回忆80年代的时候,因为没有酒吧、俱乐部,并且当时很多艺术家都是有公职的,不方便与外国人直接接触。他们会在家里请艺术家来,然后一起喝酒,抽雪茄、开party。在他看来当时很多艺术家还在学习模仿西方艺术的阶段。但在他的印象中非常像法国印象派初期的情形,中国当代艺术似乎在颠覆学院派的创作体系,“他们想放弃教条的东西,想去追求真正的自由和个人想表达的思想。而法国印象派开始时人们也都反对不理解,但最后非常非常成功。中国当代艺术也是类似的发展过程,同样是特别有意义的自由追求和表达的过程。当时有的艺术家用水墨、丙烯画抽象的作品,却用中国画卷轴的方式装裱。我当时熟悉的艺术家肖鲁也是其中一个,后来她去了澳洲墨尔本。”

早期中国当代艺术的可贵

芮捷锐于1991年澳大利亚驻华使馆一等秘书任职结束后回到澳洲,又于2007年回到北京就任澳大利亚驻华大使至2011年,任职四年半的时间。讲到离开中国的这段时间,他现在依然很遗憾“我没有赶上90年代当代艺术最热闹的那个阶段”。在他看来这段时间是中国当代艺术非常活跃的时期,呈现出中国当代艺术独特的创造性,他说:“艺术最重要的在于创造性”。

从他个人的经验,更喜欢中国当代艺术早期的作品,因为那个时期艺术家的作品是“单纯”的,而现在更多的在追求技术方面;追求金钱和利益方面;他说:“一些艺术家更像造钱机器。”

西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)在大使官邸自己的作品前

西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)在大使官邸自己的作品前反思期的中国当代艺术

澳大利亚驻华大使芮捷锐在大使馆工作期间,历经中国当代艺术发生期和爆发期。而西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)第一次来到中国是1986年,之后经常到中国出差。从2013年4月开始担任西班牙驻华大使,在担任大使之前他就是一位艺术家,曾于2008年在北京安妮画廊举办个展。因此,曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)不仅是西班牙驻华大使,还是一位对当代艺术有深入研究的专业人士。他对中国当代艺术的现状有非常明确的看法:“我认为目前是一个爆发后的反思时期。中国有数千年的历史,也有非常丰富的历史,但这段历史被文革割裂了。近三十年中国社会出现了一个新的现象,也就是中国经济的发展速度非常快。而这个发展也导致了很多不平衡的情况出现,有农村和城市的发展不平衡,也有个人与个人间的发展不平衡。也就是说在中国当时的环境特别适合去做艺术,中国人需要来研究和解释自己是谁,自己的文化是什么?”

在曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)大使看来今天的中国当代艺术的发生之初,受到熟悉中国的西方商人的传播,得以在海外被推广。而那些成功的中国当代艺术家,是因为反思今天的中国和中国人是怎样的,尤其是在文革之后中国的文化是怎样的?而获得了成功。另外是中国当时的情况与其他国家完全不一样,因为有文革的历史。所以中国当时的环境为当代艺术的发展提供了背景资源。因为,对于现实的反映是当代艺术家很重要的因素,适合艺术创作。中国高速的财富增长,也是推动中国当代艺术发展的重要因素。

在大使看来中国当代艺术进入第二阶段的反思期出现两种不同的线索:一部分中国当代艺术家进入国际舞台。另外一个线索,有一部分中国的当代艺术家比较关注中国本土的文化艺术,他们研究当代中国人是怎样的?作为中国艺术家应该如何创作?

艺术家们有三种不同的状态:第一部分已经在国外取得了非常广泛的热烈欢迎,这些艺术家主要是观念艺术,作品包括绘画、雕塑、视频等等。第二部分艺术家与中国80年代出现的艺术流派有关,他们现在的作品形成个人风格的元素,主要是从事绘画。第三部分艺术家他们把传统的艺术向现代转型,他们大多用宣纸、墨的传统材料。这三种中国艺术家,都非常喜欢中国宋代的绘画。

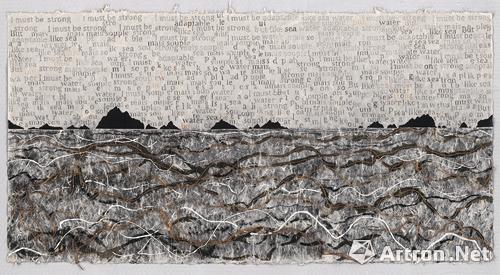

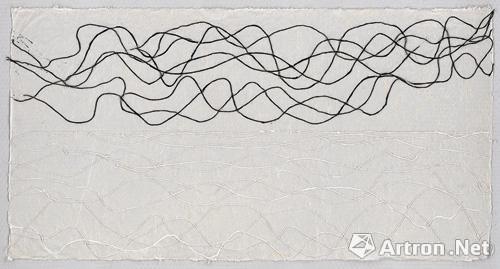

西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)收藏的中国当代艺术家作品

西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)收藏的中国当代艺术家作品中国传统艺术的当代转向

已经在中国举办了两次个展的曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)大使有丰富的创作经验,他的作品大多以中国云龙纸、墨等综合材料创作,从中不难看出受中国传统艺术的影响。曼努埃尔-说:“现在我最关注的话题,也是中国传统的艺术如何向现代转型。”他认为,因为日本京都是根据中国唐朝的长安城营建的城市。如果想像,中国从唐朝以后没有发生任何变化,中国现在是什么样子,可以说应该跟京都一样。

曼努埃尔-瓦伦西亚在去日本京都之前,对于东方的艺术完全不了解,去了京都之后开始对中国艺术感兴趣,特别喜欢中国的传统艺术,例如石涛和宋代的艺术家作品。他喜欢这样的绘画,他研究绘画并不是从技术方面去研究,而是从观念,从精神方面去研究。“我最想要了解的是他们为什么要这样绘画,为什么要做这些作品?也可以说我寻求的不是一种绘画的方式方法,找的是一种性格。因为我是西方人,我们的传统是基督教传统,但我自己认为我们西方传统的理念不适合我这种人,不适合我的性格。因为西方的传统思想与自然的关系是一种二元对立的关系,是一种有冲突的关系。而东方思想与自然的关系是天人合一的。在我理解了这一点后,我的作品就受到了很大的影响,我的绘画就开始有了一些变化。比如我开始更好地理解空无,就是在作品中留白的也是非常重要的,也开始用写作,这个写作与绘画的级别就一样高,一样重要,在我的作品。但是因为我是西方人,所以我的作品比较自由。我没有去模仿国际大师的做法。”曼努埃尔- 瓦伦西亚大使认为在欧洲和北美的当代艺术家当中也向中国和日本的传统艺术学习,比如说美国的表现主义艺术家,例如波洛克,抽象在艺术家罗斯克等等,还有很多来自法国的当代艺术家都对于中国和日本的艺术传统非常熟悉,虽然他们没有说关注了东方的艺术。从西方的传统向东方传统文化的吸收融合对于瓦伦西亚大使来说,这种转型是自然的,因为他可以从另一个角度更好的向内了解自己的内心,因而他的思想和作品有了一种更密切的关系。

西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)作品 综合材料 75x145cm 2013-2014

西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)作品 综合材料 75x145cm 2013-2014什么是中国艺术

从雅昌艺术网的采访中可以感受到瓦伦西亚(Manuel Valencia)大使对艺术的热爱。被东方,被中国文化所吸引,但对中国当代艺术所呈现出的不尽人意之处,也提出了自己的看法:“我主要能看到两个比较负面的现象,或者是比较重要的问题。但是这两个问题不仅是中国艺术家会有,其他国家的艺术家同样也会有。第一,是过度的商业化。

第二,因为有一部分当代的中国艺术家非常成功,所以现在也有些艺术家去模仿这些成功艺术家的作品,而没有了自己的声音。

第三个问题,还有些比较成功的艺术家,开始重复他们之前所做的作品,而没有不断地创新。但是这也不是一个中国的问题,在任何一个国家都会出现。

目前中国艺术界面临的最大挑战是去理解中国的艺术是什么,什么是中国艺术。这也会给我们带来一个比较复杂的问题,也就是现在中国是什么样的?”

曼努埃尔-瓦伦西亚大使最关注的是人的精神、灵魂与人性。在他看来历史上人类面临的问题和我们目前面临的问题一模一样,都与我们的灵魂有关,可以说是一个通用的语言。也可以说在我们看到一个作品,不管是处于历史哪个阶段的作品,不管是来自哪个国家的作品,都会对你产生影响。意思是说不管是一个古希腊的雕塑或者石窟的壁画,不管是委拉斯贵支的作品,毕加索的绘画,塔皮埃斯的作品,蔡国强的作品、徐冰的作品,都会看到这些作品中让你震撼的精神力量。

西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)作品 综合材料 75x145cm 2013-2014

西班牙驻华大使曼努埃尔-瓦伦西亚(Manuel Valencia)作品 综合材料 75x145cm 2013-2014艺术家的独立性更重要

虽然,每一个有悠久历史文化的国家,都有能够生长出独立与其它民族文化的艺术语言的土壤。但在瓦伦西亚大使看来没有这样一个独立系统也不是一个问题。比如说西班牙有伟大的艺术家大师,但是也没有形成一个新的系统,也没有成立某个新的流派,因而独立的艺术家更重要。

在采访将要结束的时候,曼努埃尔-瓦伦西亚大使提醒网络是非常危险的一个工具,特别是对于一部分还不成熟的艺术家,是一个非常负面的风险。因为他失望的看到中国有一些艺术家的作品如同居住在德国柏林的艺术家一样。他说:“他们通过网络去看到住在其他国家的艺术家的作品,只是模仿别人的作品,没有自己的声音。艺术家需要为自己创造而不是为其他人创造。”