台静农是受到鲁迅器重的作家,而作为书法家的台静农却鲜为人知。他那种游子的哀恸,思乡的情感,对生命尊严的维护,裹挟在他的笔墨之间,折射出中国知识分子的风骨和惆怅。

来源:澎湃艺术观 张瑞田

台静农在他的《嵇阮论》一文中写道:“而逸民一流人物,在一般人看来,总以为不如忠烈者之勇猛,然而在炙热的权势之下,能以冷眼与唾弃的态度,也不失为沉默的反抗。在中国历史上,凡具有正义热忱的知识者,他们生活于动乱时代的政治态度,不是以热血向暴力死拼,便是以不屑的态度深隐起来。”

“逸”是躲逃。台静农在他的《魏晋文学思想论述》一文中,分析了汉末士大夫两种不同的人生态度:“一是党锢诸贤的‘知其不可为而为之’,一是逸民的‘遁世无闷’”。

《魏晋文学思想论述》与《嵇阮论》,与其说是对文学史,对作家的研究,毋宁说,是对自己的告白。

1946年10月,好友魏建功推荐,台静农携十余口家眷渡海赴台,就任台湾大学中文系教授。1989年11月9日病逝台北。其间没有回过大陆。

2015年9月28日,“龙坡遗珍:台静农作品及藏品展”在北京举行。“台静农作品”,这是什么作品,在大陆人的印象里,台静农是受到鲁迅器重的作家,“台静农作品”,难道是文学作品?显然不是,陈列在美术馆的“台静农作品”是大陆人陌生的书法作品。也就是说,台静农的归来,是以书法家的形象与了解他或不了解他的人见面。文化形象的差异,还是引起了人们的议论。

为此,清华大学教授、著名文学理论家王中忱意味深长地说——对于我们做文学研究的人来说,对台先生的印象主要是文学家的印象,后来有机会去台湾大学看过台先生的办公室,发现台湾的“台静农”和大陆的“台静农”是被分开的,两个印象。大陆的“台静农”比较多的是作为一个文学家来理解,台湾的朋友讨论更多的是台先生作为一个学者和书法家。现在台先生的书法回到了大陆,我们开始把分断了的“台静农”先生会合到一起了。因为台先生很多字都署有日期,他什么时候写的,里边包含了他怎样的一些寄托,希望做书法研究的朋友们探讨。

我较细致地拜观并阅读了所有出现在美术馆展厅的“台静农作品”。眼前的斑斑字迹,具有书法审美的高度。然而,仅仅以书法家和书法作品来探析台静农,当然单薄,因此,对台静农书法的言说,必须具有宽泛的历史眼光。

二

1932年12月9日的鲁迅日记有“为静农写一横幅”的记录。同年12月13日,鲁迅致台静农的手札讲道:“日前寄上书籍二包,又字一卷,不知已收到否?字写得坏极,请勿裱挂,为我藏拙也。”

这一年台静农30岁,已是享誉文坛的青年作家了。1927年,他出版了小说集《地之子》,1928年,又出版了小说集《建塔者》。正是这两本小说集,让他在中国现代文学有了一席之地,至今,还在被阅读、研讨。

鲁迅日记和鲁迅手札散发的信息,说明台静农热爱书法。至于是台静农请求,还是鲁迅赠予,没有必要细究。至少说明,台静农对书法的喜爱,鲁迅看在了眼里。不错,鲁迅致台静农的手札,常常涉及汉画像价格、欣赏、收藏,并屡屡提及他与郑振铎合编的《北平笺谱》。也就是说,作为小说家的台静农,艺术趣味广泛,也被鲁迅视为知己。

1937年卢沟桥事变之后,被迫离开山东大学的台静农有了家国沦亡的感觉,在北平,与魏建功、启功把盏寻醉,其间,启功作《荒城寒鸦图》相赠。

启功曾说:到辅仁首日就认识牟润孙、台静农了。

对台静农与启功交游研究尤深的许礼平说:三人很投契,交往密切。而台公雅好书画篆刻,与启老尤多共同语言。

的确,当时隔46年之久,台静农再次看到《荒城寒鸦图》时,往事历历,百感交集,他在《荒城寒鸦图》的一侧写道:“余于七七事变前四日由济南到北京,住魏建功家,是月三十日敌军入北京城,与建功、元白悲愤大醉,醉后元白写《荒城寒鸦图》寄概。今四十余年,建功谢世已四年矣。一九八三年八月十八日晚醉后记。静农于龙坡丈室。”

有人说,台静农中年以后始学书法,显然是一种误会。台静农与鲁迅、启功的笔墨缘分,说明了台静农对书法艺术的精神渴求一直埋藏心底,只是兵荒马乱的时代,一张安静的书桌都没处放的中国,焉有挥毫泼墨的闲情。孤独的台静农,与那个时代的爱国知识分子一样,四处飘摇、颠簸,从四川,到台湾。

台静农到台湾大学中文系任教,已经是四十四岁的中年人了。动荡的台湾,硝烟四起的内战,他的心肯定不会平静。此时,他的兴趣在于先秦、魏晋、唐宋文学的研究,以讲授《楚辞》为己任。他诠释“离骚”二字,“离”即是“遭遇”,“骚”便是“忧愁”,由此可窥台静农的心境。

一心向古了,对传统文学的深入,对书法艺术的痴情,让我们看到了一位饱读诗文、书艺超群的老夫子形象。除去课堂上的侃侃而谈,他是台湾大学的沉默者,似乎是可有可无的人。如果不是书法,如果不是书法的引领,对上世纪二三十年代的台静农人们一无所知,那一段波澜壮阔的文学生涯,那一页灿烂的生命篇章,会被久久忽略。正是台静农这段“文学生涯”,这页“生命篇章”,我们看他的书法,会看到格外的意义。

三

作为新文化的代表人物,台静农安身立命的本事是他的白话文写作——被鲁迅称道的小说和杂文。即使在四川的八年间,台静农依然笔耕不辍,创作以抗战为题材的文学作品,在各地报刊上发表。关注社会发展,以写作表达对现实认知的台静农,眼睛里的书法该是修身养性的“小技”,正如他自己所说“我从来没有好好地把一本书帖写完过”,不免是谦辞,但也说明了他对书法的态度。

心态的转变,趣味的转移,是在台湾。1946年,内战正酣,1948年,同事许寿裳在台北家中被害,1949年,国民党退居台湾,政治局势复杂而紧张,台静农不知所措。他在《静农书艺集》的自序中平淡地说:“战后来台北,教学读书之余,每感郁结,意不能静,惟弄毫墨以自遣,但不愿人知。”

这是中国知识分子的苦衷,是中国文人的无奈。

封存了意气风发的笔,紧紧握住了临帖作字的笔,结果是,密切观察现实、深刻思考社会的作家淡隐了,取而代之的是宣讲《楚辞》的学问家和沉稳内敛的书法家。这时,我们回味他在《嵇阮论》一文在所讲的话——“而逸民一流人物,在一般人看来,总以为不如忠烈者之勇猛,然而在炙热的权势之下,能以冷眼与唾弃的态度,也不失为沉默的反抗”,是不是对台静农的毛笔生涯有了新的认识?

应该说,台静农的“逸民之书”,是现当代中国书法史中独有的存在,其审美意义和思想价值,需要我们慢慢领悟。

面对如此众多的台静农墨迹,我有一点紧张。一位穿越了历史时空的书法家,他的每一个字都有文化的重量。因此,我以严肃而敬畏的心情,在台静农的每一幅书法作品前经过。

四

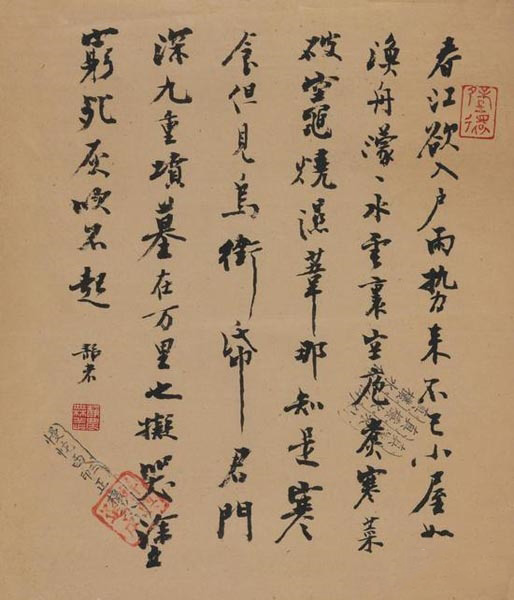

我发现,书法中的台静农依然迷人。他的文心没有死去,而是在书法中复活。那种游子的哀恸,思乡的情感,对生命尊严的维护,裹挟在他的笔墨之间。“日暮更移舟望江国渺何处,明朝又寒食见梅子忽相思”,“岂无种秫田不了公家事,试看随阳柳各有稻粱谋”,“相逢握手一大笑,故人风物两依然”,“故国山川皆梦寐,昔年亲友半凋零”、“花竹秀而野,文章老更成”,“作文当有清气,临事终期虚怀”,“天地存肝胆,江山阅鬓华”,等等,是台静农心事的陈述。诗言志,书法何尝不能言志,台静农以隶书、楷书、行草书,书写含义深挚的联语,坦陈自己的心扉。看似漫不经心,其实成竹在胸。

对书写文辞的选择,可以衡量一位书法家文化素养的高低。台静农书写的联语,气息高古,意新语俊,与他苍茫、滞涩的书风如出一辙。书写诗词,其范围基本在陶渊明、李白、杜甫、白居易、李商隐、苏东坡、王安石之内,所选诗篇,也是那些沉郁、凝练,具有人生况味的佳作。在台湾的台静农有着古典文学专家的身份,他对诗词的判断自有他的标准。

“台静农的书法,不限于一家,呈现多样的风采,举凡书法所能表现的篆隶楷行草,无一不精,甚至同一书体,也能表现出不同的精神面貌,观者绝不会有千篇一律的感觉。”这是台湾学人李宗焜对台静农书法的一般见解。的确,台静农书法筑基深厚。首先,台静农对秦汉、魏晋、汉唐碑刻感同身受,所见他的临摹作品,便有秦诏版、石门颂、西峡颂、二爨、礼器、衡方等。

台静农的这般选择,是奔着中国书法的气势而去。所谓“碑学”,该是对古朴、自然、野逸、放达的追索,是对清刚雅正人格的礼拜。摩崖的最初形态,以及摩崖在风雨中的飘摇,还有摩崖字迹本身的宽博、雄厚,对台静农具有重要的影响。他下笔,要重,要狠,那条厚实的线,需要承受台静农一言难尽的心思。

台静农的行草有自家面目。甚至可以这样说,台静农的行草书,代表了他的书法创作成绩。阅读台静农的行草,不难看出倪元璐的巨大影响。关于倪元璐的书法,董桥有一句诗意盎然的话:“倪元璐的书法哪一个字不是一念的执著的看破?甚至家仇国恨的不甘也许夹杂着那份浑金璞玉的难舍。”

不知为什么,董桥的这句话让我深思良久,他是说倪元璐,还是说台静农,有一点懵懂。倪元璐与台静农之间的关系,董桥的经历和看法让我开眼。1964年,董桥的台北房东对他说,古往今来只有台静农写得出地道的倪元璐,“台教授连胸襟都是晚明名士的胸襟,烈酒似的孤愤尤其造就了他笔下深山老林之气!”高抬倪元璐和台静农的理由董桥信服:一辈子不屑描头画角取媚世人。

张大千对台静农的书法评价甚高,他说:“三百年来,能得倪书神髓者,静农一人也。”也许,在张大千看来,台静农是倪元璐真正的追随者,1968年,他把倪元璐的书法《古盘吟》送给了台静农,并说“顷检出寄与吾静农老弟宝玩之”。那么,也就是说,台静农临习倪元璐,得真迹遗韵,展开自有不凡处。

不凡处在哪?行家认为台静农跳跃、奇崛的笔法,让他的字迹丰富,耐人寻味。还有行家说,台静农书法的书卷气也是当代书法创作的缺失,自然也是当代书法的审美高地。这样的判断我当然认可,还有董桥和他房东的话依旧在我的耳边萦绕——

“倪元璐的书法哪一个字不是一念的执著的看破?”

“烈酒似的孤愤尤其造就了他笔下深山老林之气!”

“一辈子不屑描头画角取媚世人”。

我想,这样看下去,或许对台静农书法看得更为清楚。