卢沉的为人、作画、交谈和著文,风格是一致的。他厌恶夸夸其谈,华而不实、矫揉造作和弄虚作假,他追求真理,执着于事业,淡泊名利,尊重师友,爱护青年。在我国社会和艺术都处在大变革的时代,他是一位积极的参与者,冷漠与他无缘。他的水墨画论述,也充满了求索真理的勇气和推进艺术革新的热情。

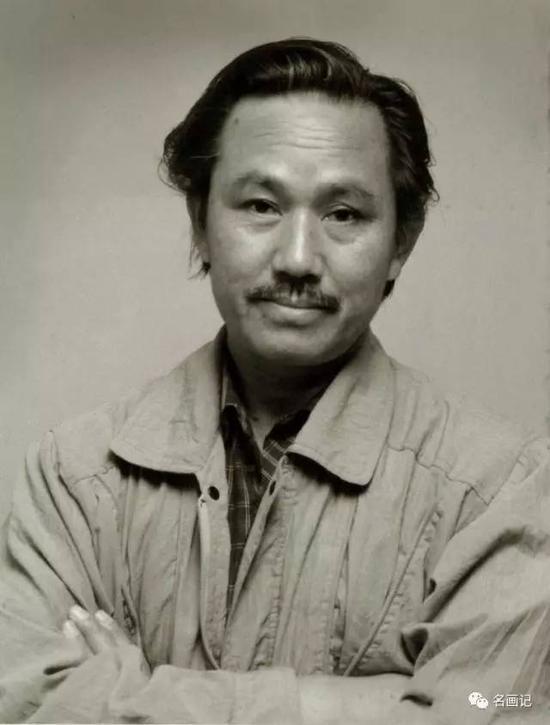

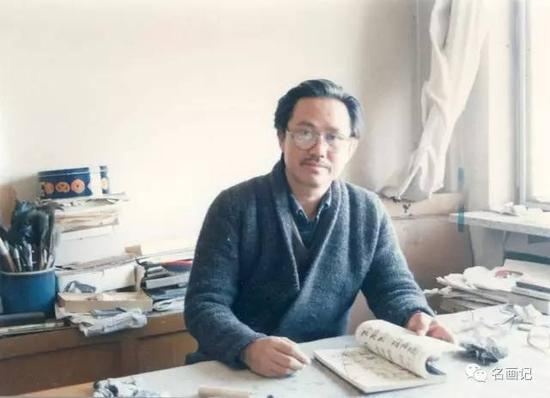

卢沉

中国画家,美术教育家,擅长水墨人物画,兼工书法。江苏苏州人,一九五一年在苏州美专学习,一九五三年考入中央美术学院国画系,从师叶浅予、蒋兆和、李可染、刘凌沧诸先生,毕业后留校任教。一九八七年应法国巴黎高等美术学院邀请,赴法交流教学,介绍中国水墨画,开办书法学习班,得到巴黎美院师生的好评。同年在中央美术学院中国画系第一工作室开设“水墨构成”课,试作现代审美情趣的写意水墨画探索。

曾任中央美术学院教授,中央美院学术委员会常委,被聘为中国美术学院荣誉教授、清华大学美术学院博士生导师,北京大学艺术教研室顾问。代表作品有 《机车大夫》《太白捉月图》《草原夜月》《东坡中秋词意》等。曾出版《卢沉水墨画》、《卢沉论水墨画》、《情感与表现——卢沉》等。

和母亲合影

70年代写生中

人物画受诸多先生影响

我们学人物的对黄胄都很感兴趣,我感觉思聪也是这样。黄胄的画法是对中国画的一种突破和解放,他的笔墨不是程式化的,而是以速写入画,什么顿挫、转折这些古代描法,在他的画里是看不出来的。他就是一种描法,这个衣纹、那个衣纹没什么分别的。他的速写能力强、造型能力强,所以能直接拿毛笔作画,表达自己的感受。这有一个很重要的特点,就是可以调整,可以修改。按传统的画法,每勾一笔也必须小心谨慎的,气都不能喘的。黄胄那种写意的东西,就轻松多了,不像古典人物画那么叫人害怕。所以我们都喜欢黄胄,觉得他对中国画法是一种创造性的突破。许多人,包括我们的学生,还有南方的一些画家都受黄胄影响。相反,像刘凌沧那样的老先生影响不大,虽然我们学过他们的东西,但没有按照这些老先生的画法走。叶先生有些影响,蒋兆和先生影响大一点,是因为他的画法比较贴近生活,能比较深入地刻画形象。叶先生的画法适合舞台人物。当时强调要画典型人物典型环境,刻画个性,觉得叶先生的办法不够用,因此对蒋先生的办法比较感兴趣。思聪是蒋先生画室的学生。但对她有影响的,第一个是李可染,人物画主要是蒋兆和与黄胄。这说法可能掺杂了我的观点,我们平时深入谈这个问题的时候不多。

1977年内蒙古写生

1979年在黄山

国画人物画,画得好的很少。

刚到附中当老师的时候,是李苦禅先生带我到黄胄家里,还替我向黄胄要了一张画。我到附中后作国画教研组组长,曾把李苦禅先生历年的作品借来办了个展览,占用了两个教室。后来我们就熟了。李先生跟黄胄的关系很好,附中的丁井文校长跟黄胄的关系也非常好。在第一届全国美展上(是53年吧),有一张黄胄的《敌区打老蒋》,一个要骑马去参军的青年,旁边有抱孩子的妇女,大写意,在展览会上非常突出,我们都喜欢得不得了。徐悲鸿看到这张画,就让院长办公室主任丁井文把这个人调来,但还没调成,徐先生就逝世了。黄胄从此就跟丁井文的关系非常好。我记得当时院长办公室里挂了一张黄胄的《苹果花开的时候》,画新疆人在苹果树下跳舞唱歌,跟过去中国画完全不一样,非常生动。有一年暑假,丁井文专门给黄胄开了一大间画室,有个勤务兵给他打扫屋子,他专心创作《载歌行》。开始画的是一张年画,后来他把这个年画的构图加长,增加了人物、车和毛驴,变成一个长卷,画得非常轻松;接着就用丈二匹画成《载歌行》,好看极了,那种能力之大,让人惊讶。我们勾线,一喘气线条就歪了,就接不上、画不准了,哪像他那么自由轻松!那时候,老先生要求我们把头发都要一根根画出来,脖子要一根线画出来,大家都不愿意学国画,都偷偷地学油画。特别是国画人物画,画得好的很少。

1980年辽源煤矿

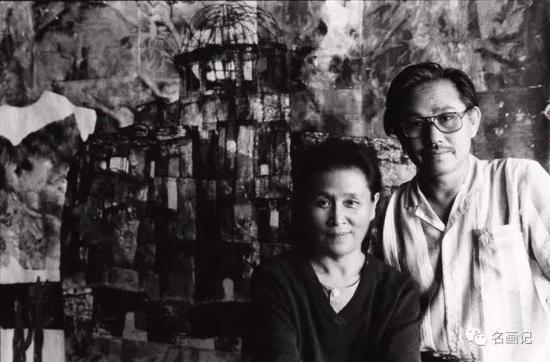

与夫人周思聪于嘉峪关1983年

中国画走到末路是因为把笔墨作为衡量中国画的唯一标准

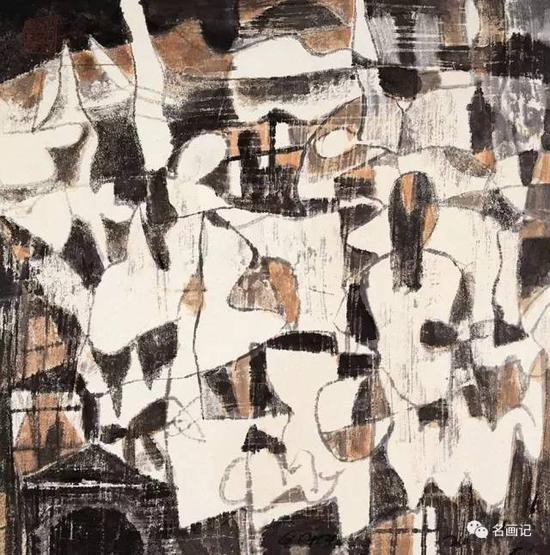

我和罗尔纯去过一次吴冠中家,吴先生说要打碎一统化的框子,很符合我另起炉灶、重新开始的想法。那时觉得自己的知识结构比较片面,要有所推进,只好放下原来的东西,补充新的东西,把知识结构弄全面。江丰提出过要突破中国画的无人之境。我认为不能把笔墨放在第一位,主张全面地展开新艺术形式的创造。中国画走到末路是因为把笔墨作为衡量中国画的唯一标准。要转向现代,就应把笔墨放在一个适当的位置上,不要把它看成唯一。

1990年合影

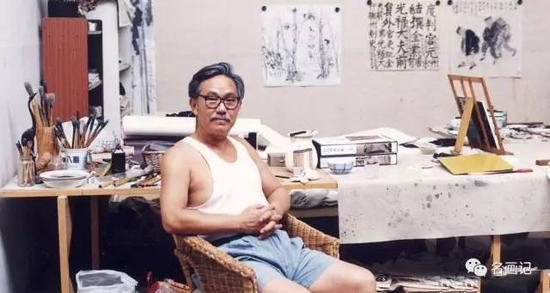

90年代初于美院

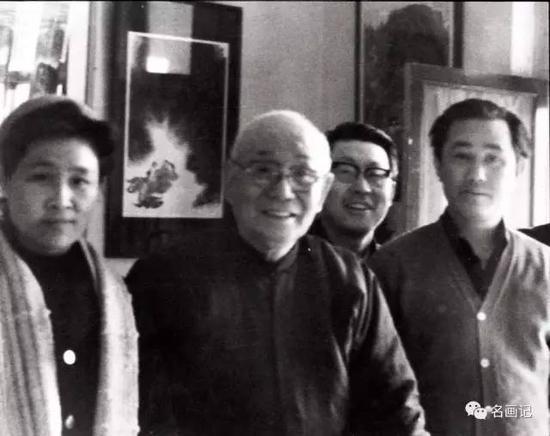

与夫人及叶浅予先生

和叶浅予先生1994年

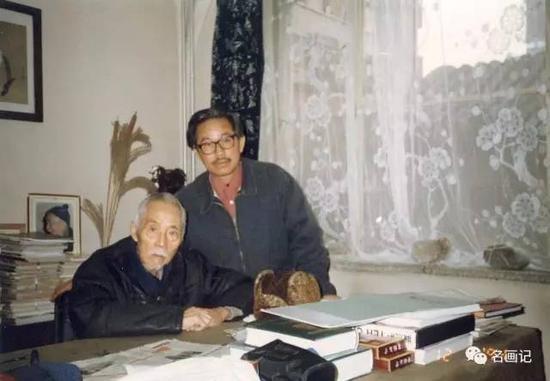

与夫人及李可染先生

李可染先生的影响最大

李先生有理论、有实践,在艺术上钻研的比较深,而且能讲。虽然他口吃,但他讲的东西我们都很愿意听,相比之下别的先生就不大能说。李先生非常善于思考,每天都要作笔记。我们对齐白石、黄宾虹的认识主要来自李先生,他讲的又生动又具体,让你听了一下子就抓住这两个画家的特点。他也讲笔墨,而且讲得非常具体,以至于我们上课的许多用语都来源于李先生。李先生的人物画像《钟馗嫁妹》什么的,就在教室里挂着,我们也特别喜欢。蒋兆和先生讲的东西印象不深,他一句口头禅是“写生能力不等于造型能力”,也就是说会写生不等于会造型,造型能力要求会概括、会提炼、会离开对象画画,会发挥你的想象,而写生是照着对象画画。但蒋先生自己又偏偏在这方面比较弱,主要具备写生能力,很少离开对象作画,一般都离不开模特儿。可能正是自己缺这个东西,所以特别强调这个东西。但他人很好,没有脾气,谁到他家去都会热情接待。李先生不像蒋先生那么随和,我们也不敢随便去,我们是学人物的,常往蒋先生家跑。我没有上过李先生的课,但他带我们去看过齐白石的展览,有时候也到教室来讲讲。有时听说他在别的教室讲,我们就跑去听。思聪上过李先生的课,是他正式的学生,所以还是去李先生那里的。我参加工作以后,就常去李先生家了,他也把我和思聪看作他的学生。有一次要介绍李先生学派,他主动把我们也算在其中。另外,李先生的讲课资料我们都能看见,也常看到他在报纸、杂志上发表的文章。当初我们毕业的时候,李先生给我们每人画了一张画。

与黄苗子、郁风先生 1994年

和丸木位里先生 1992年

画画,就是在平面上做文章。

作画时,要打破自然的空间观,不去追求真实的空间关系,而要致力于平面分割。创作的目的不是去复制自然的美,而是创造一个能独立于自然的审美对象。画面就是我们的出发点,一张纸的四边,二条垂直线,二条水平线组成的稳定框架,为我们确立了构图的范围。在画面空间里,每一个形,每一块颜色处在同一个平面上,同样重要,不分主次,只有上下左右、中心四周的区别。(这一点,我们应向原始艺术、民间艺术、儿童画学习)。

于美国加州海滩 1992年

参观纽约大都会 1991年

谈夫人周思聪画画

她画画没有固定的方法,你感觉笔线与她的神经末梢都是连在一块的。你可以勾一条很好的线,但这线有没有生命力,能不能跟表现对象吻合,变成一个活生生的东西,就像长出来的一样,就很难了。她把握轻重虚实,非常自如、轻松,不是死死的。你看这老人的眼神,真是精彩!这种能力不是后天的,如果没有一种天赋就不会有这种感觉。可以形似,但不会达到这样的程度。随便勾的东西都非常好看,太实不好,草率也不好,就是这个程度最好,既真又不真,很耐看。结婚前她在画院画的大画,存档的有20几张呢。这些画虽然是表现当时的特定主题,但已显示出她的能力了。当时王文芳、张仁芝、贾又福都是画人物的,现在都画山水了。

92年在京丰宾馆,为了画参加新加坡展览的画,要找一种宣纸,田黎明帮她找到了。没有那种纸,她的朦朦胧胧的荷花就画不出来,必须要那种纸,试过几种纸都不太好。材料的选择应用,就是为了达到特定的效果。对工具材料的敏感是一种天赋,也是检验天才的一个标准。她的感受能力比一般人细得多,好比搞音乐的人听觉灵敏,她的视觉对形象、造型以及效果的把握,比一般人丰富得多。所以才会有耐看的效果,不会简单化。有的人在很好的宣纸画上作画,让人觉得可惜,因为不能把这张纸的性能很好地发挥出来,没有丰富的艺术效果。好画就是要能够品味,让你不愿意放下来,每次看都会有新的发现。很多人画一辈子也达不到应有的高度。思聪的画线,虚虚实实,按照需要,有时不勾到底,恰到好处。她对画面的控制,包括题款,都有一种直觉,应该怎么画,题在哪儿,总是能放在最好看的地方:换一个地方不行,近一点过一点都不行,换一个角度也都不行,只有在这个地方最舒服。我题款总要这儿摆摆,那儿摆摆,摆半天。她却是非常轻松的,是掌握了一种规律还有一种直觉,不清楚。

在平西府画室内2001年

晚年帅府园3号合影

作品欣赏

《机车大夫》卢沉 135x269 1964 宣纸 水墨设色

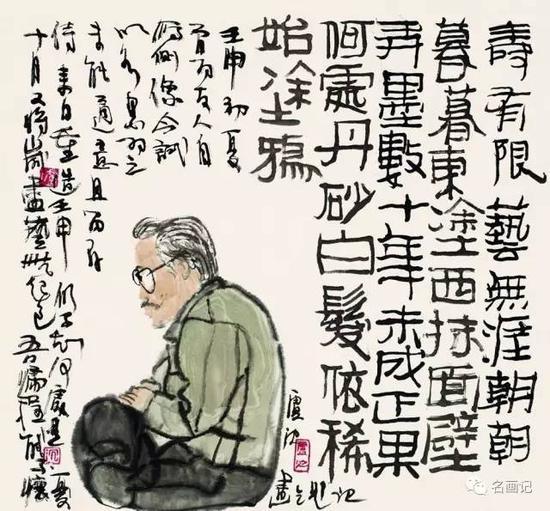

寿有限 艺无涯 宣纸·水墨设色 45cmx48cm 1992年

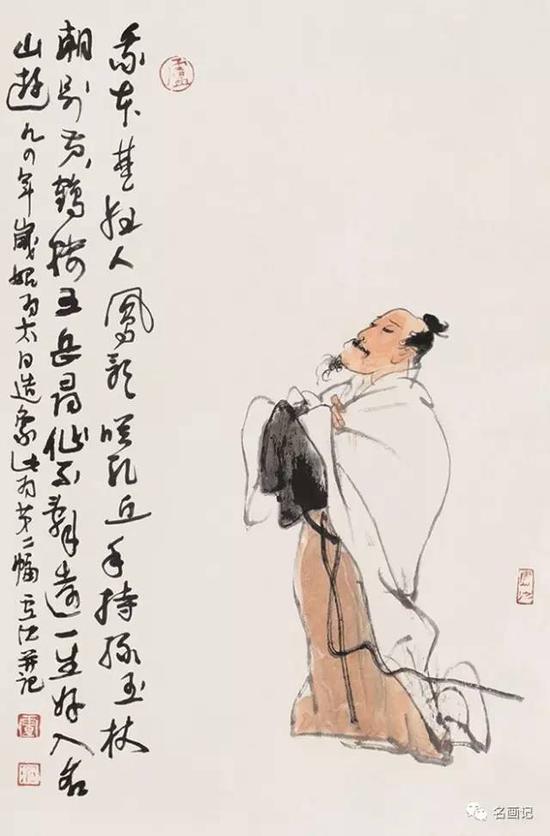

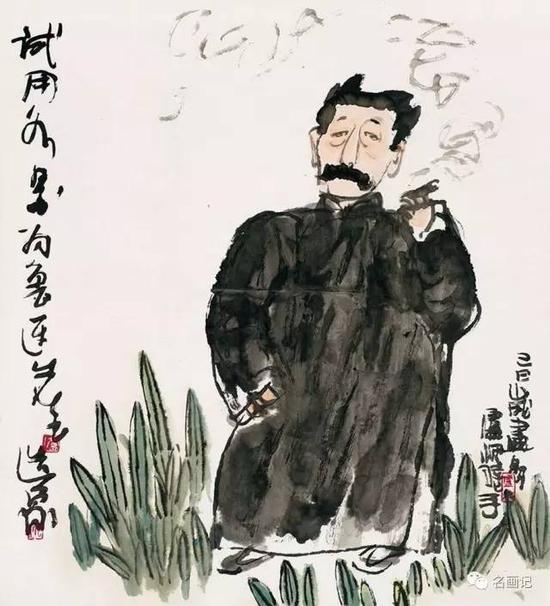

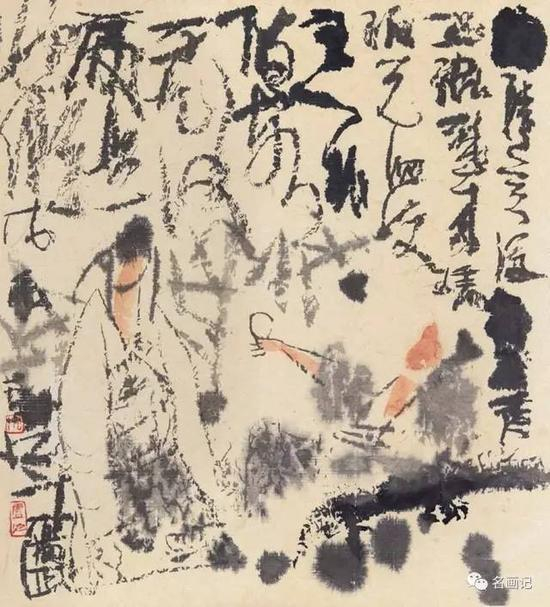

太白行吟 宣纸·水墨设色 68cmX46cm 1994年

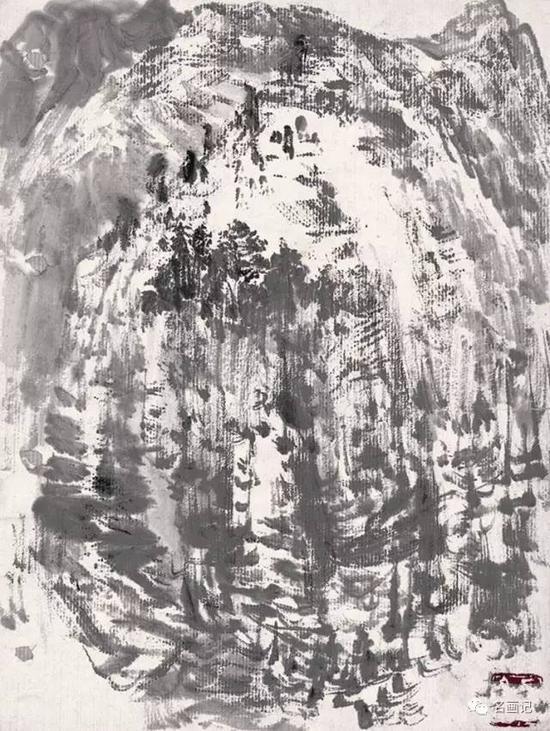

山上似有人家20x15cm1957年

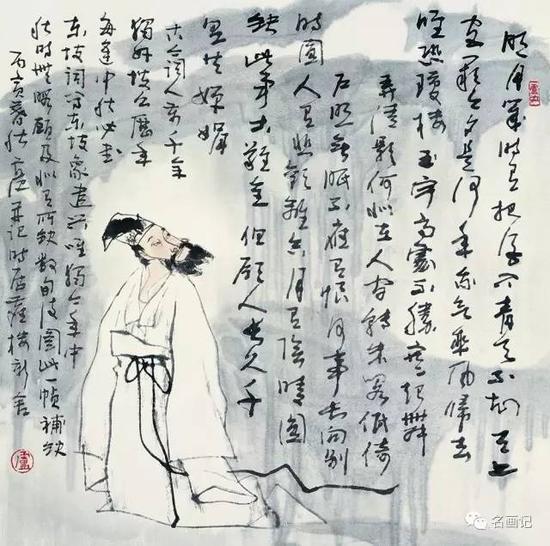

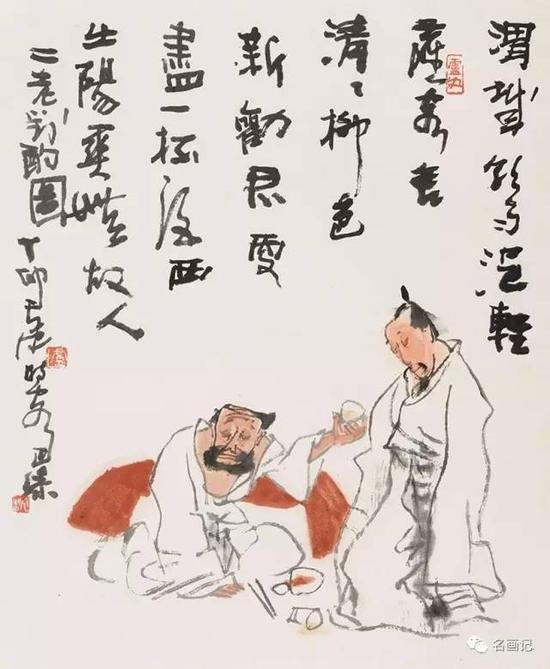

东坡中秋词 宣纸·水墨设色 68cmX69cm 1986年

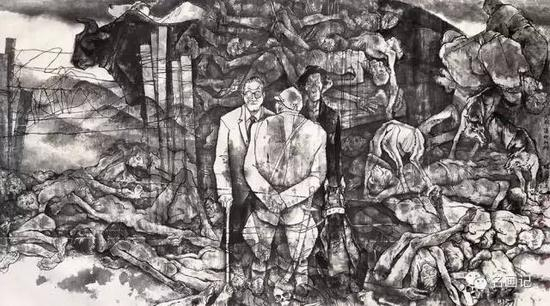

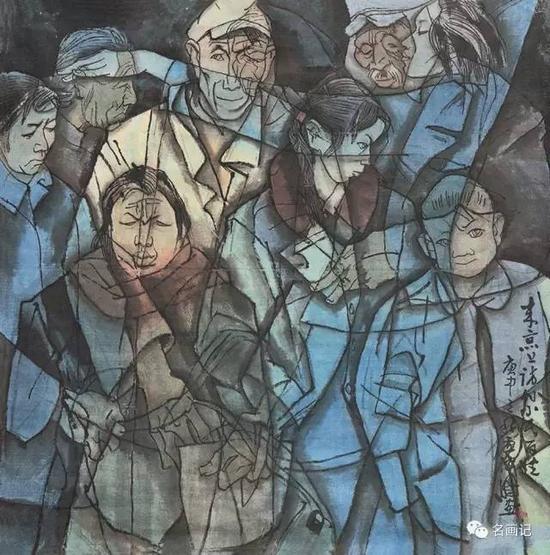

同胞、汉奸和狗——矿工图之五

将进酒 卢沉 34x138 1998 宣纸水墨设色

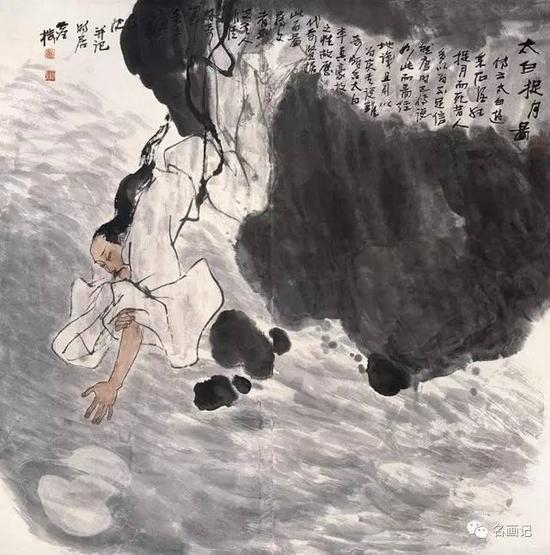

太白捉月图 卢沉 1985 136x136 宣纸水墨设色 卢沉

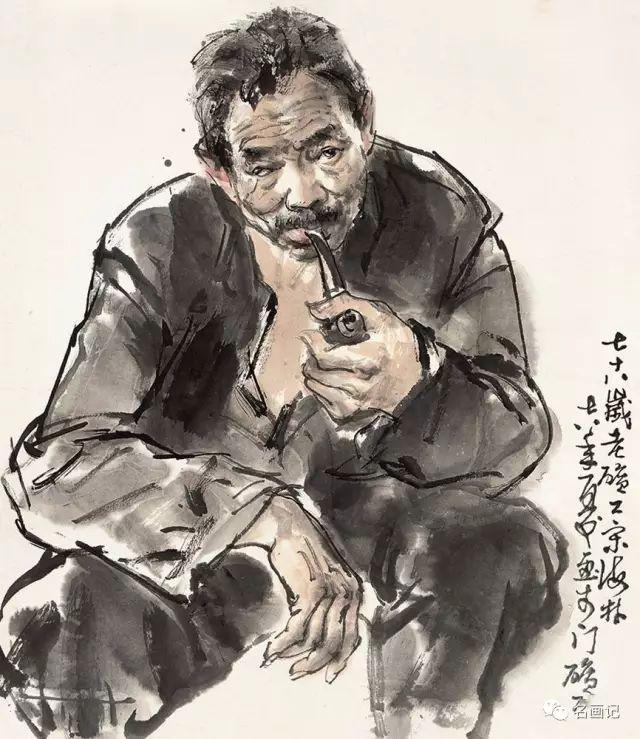

矿工水墨写生 卢沉 1978 46x39.5 宣纸水墨设色

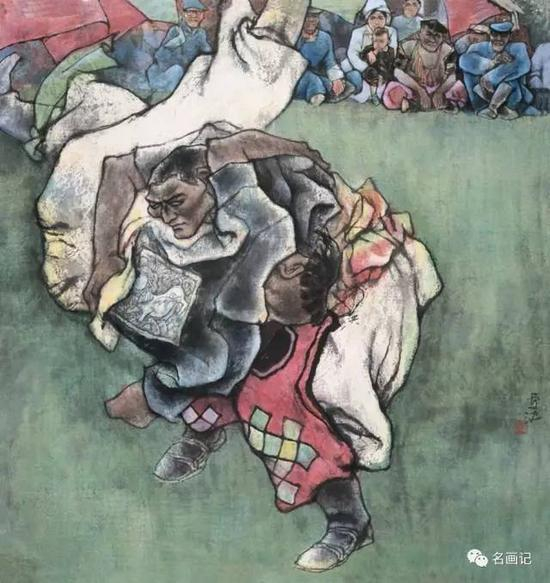

摔跤手 卢沉 80年代 105x100 宣纸水墨设色

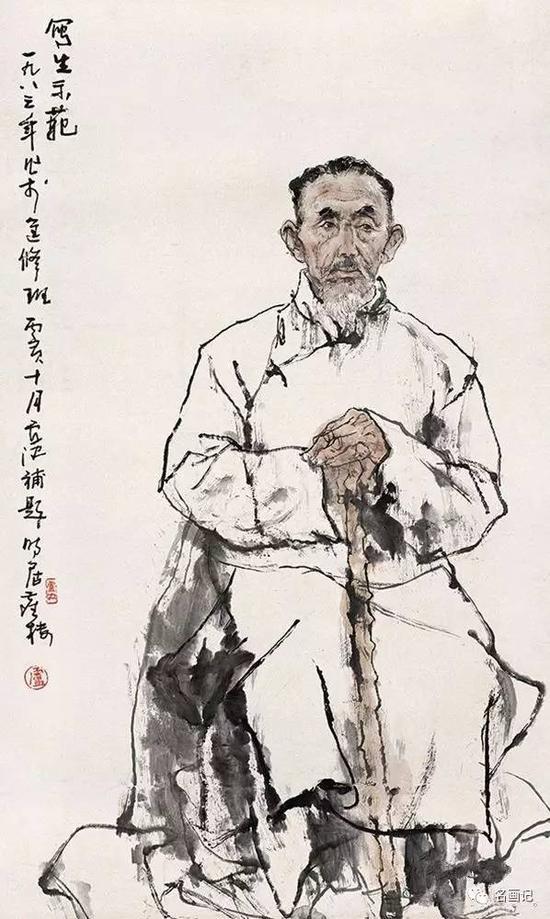

人物写生 宣纸·水墨设色 136X69 1983

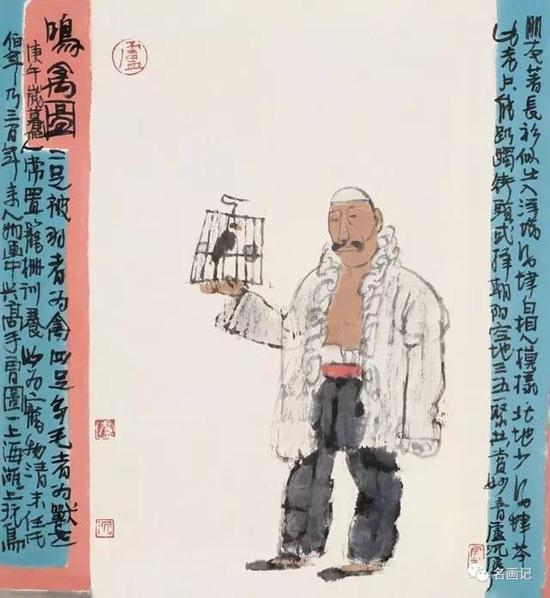

鸣禽图 宣纸·水墨设色 66cmX132cm 1990年

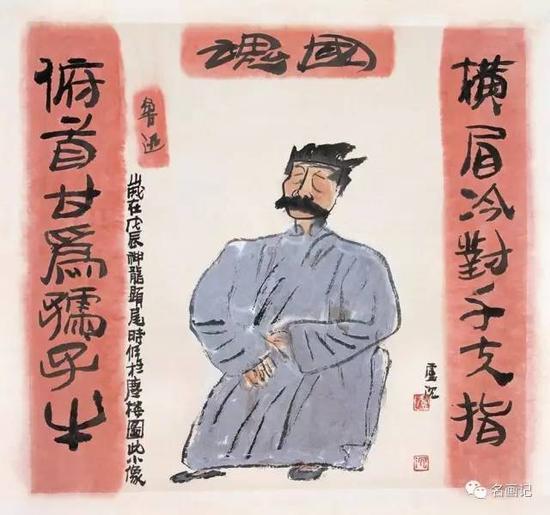

鲁迅小像 宣纸·水墨设色 58cmx52.2cm 1989年

国魂 宣纸·水墨设色 45cmx48cm 1988年

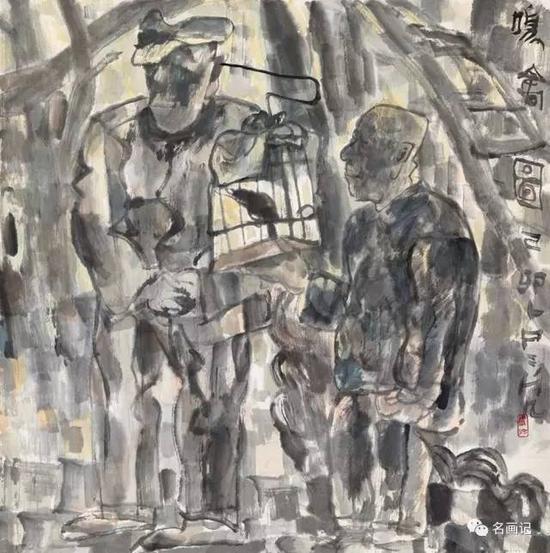

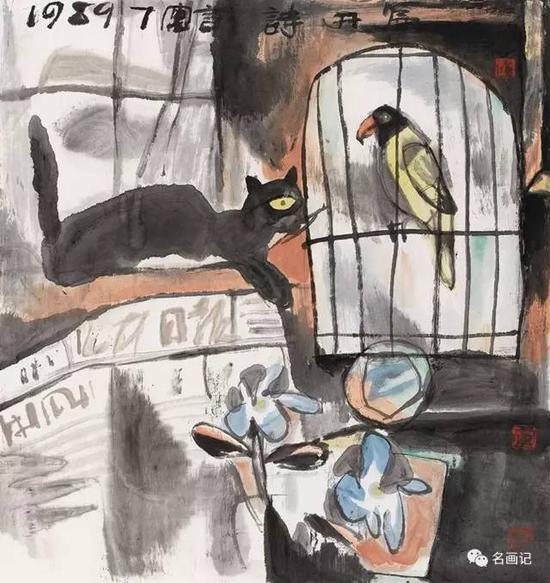

鸣禽图 宣纸·水墨设色 48cmX44cm 1990年

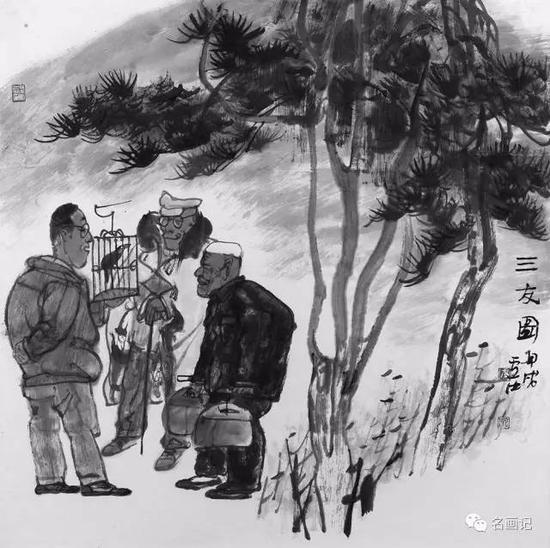

三友图 宣纸·水墨设色 68cmX68cm 1994年

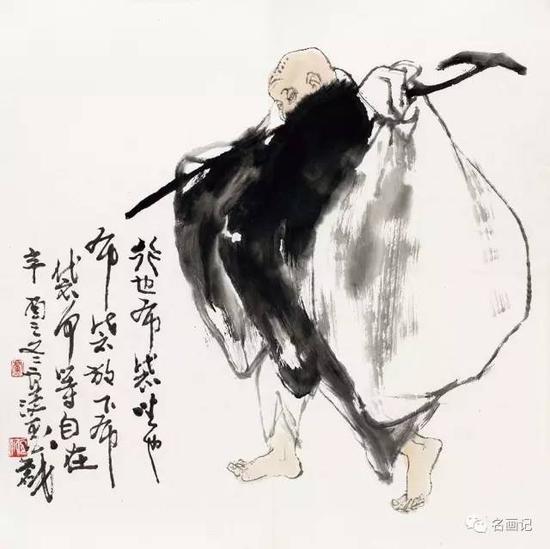

布袋和尚 宣纸·水墨设色 68cmx68cm 1981年

钟馗醉酒图 宣纸·水墨设色 34cmx34cm 1985年

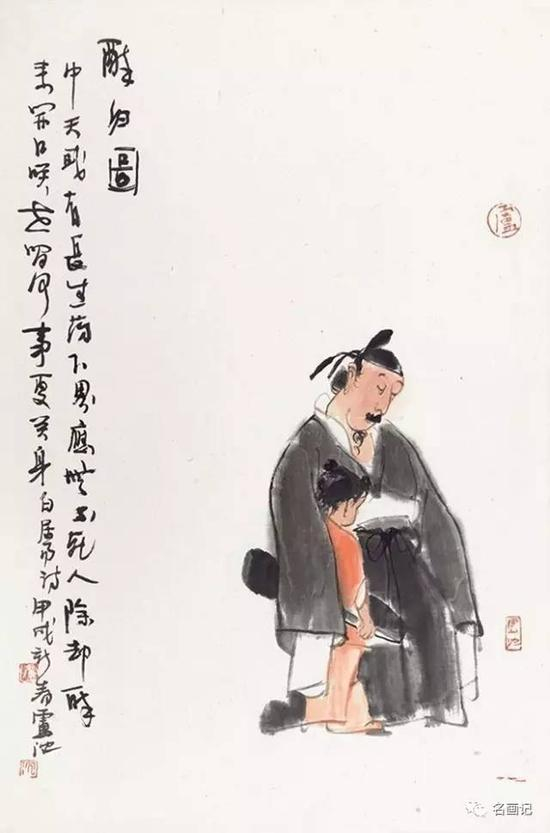

白居易诗意 宣纸·水墨设色 69cmX45cm 1994年

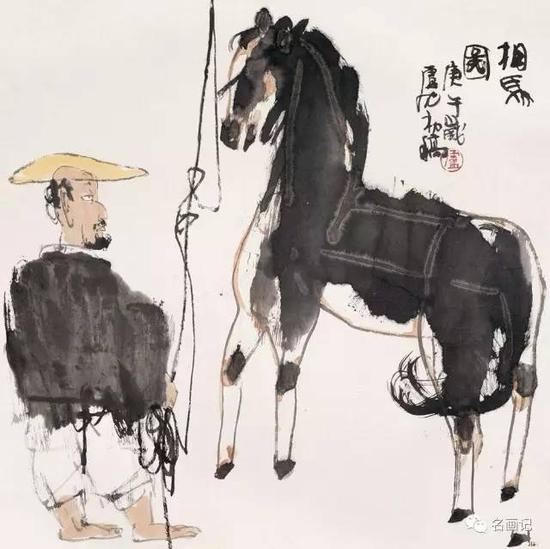

相马图 宣纸·水墨设色 68cmX68cm 1990年

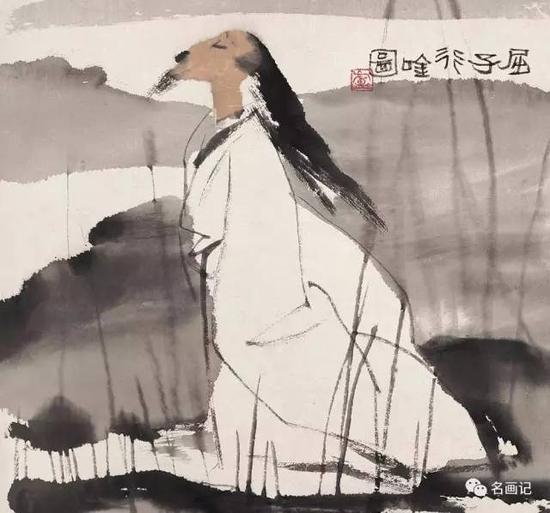

屈子行吟图 宣纸·水墨设色 45cmX48cm 1982年

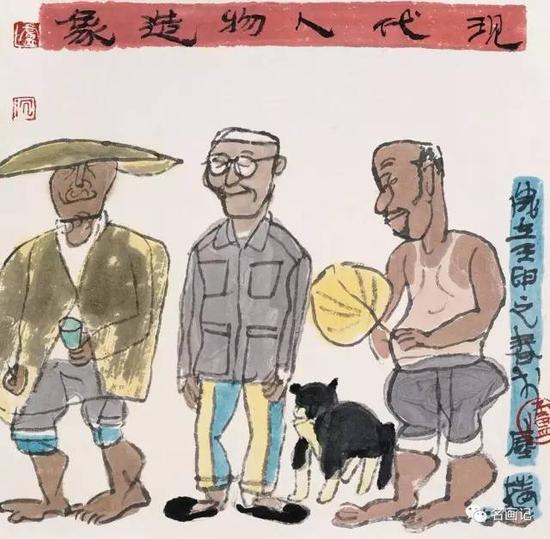

现代人物造象(像) 宣纸·水墨设色 34cmX35cm 1992年

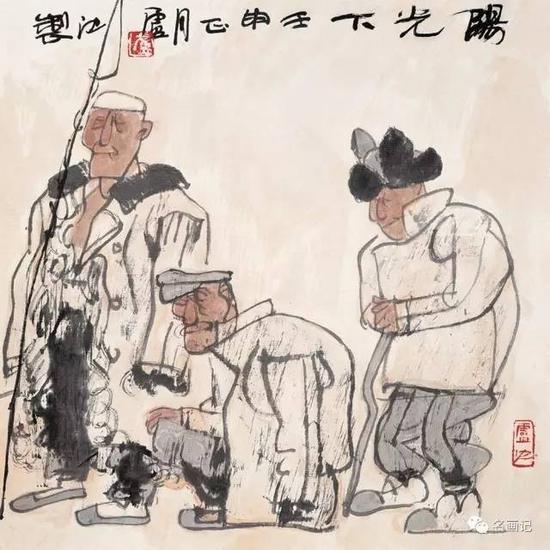

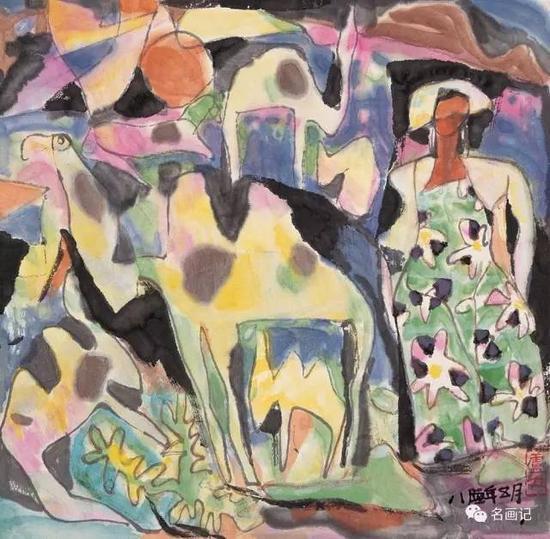

阳光下 宣纸·水墨设色 34cmX35cm 1992年

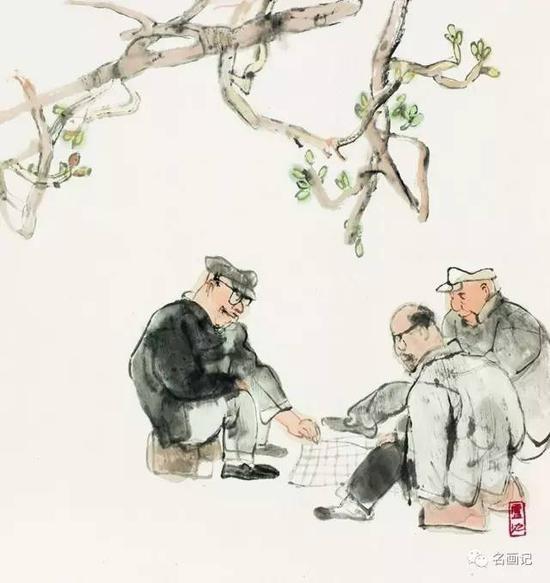

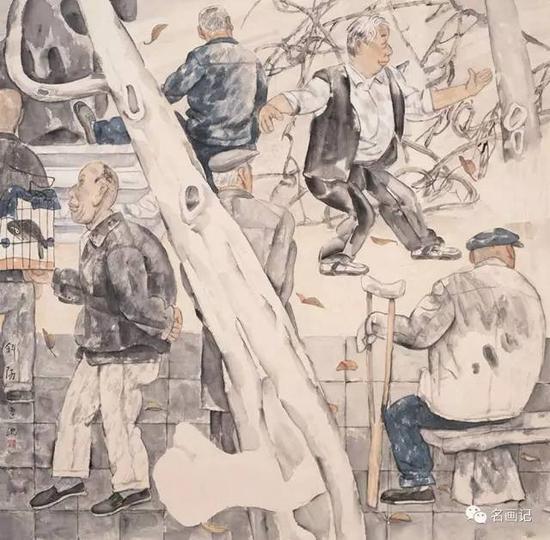

棋迷 宣纸·水墨设色 48cmx45cm 1990年

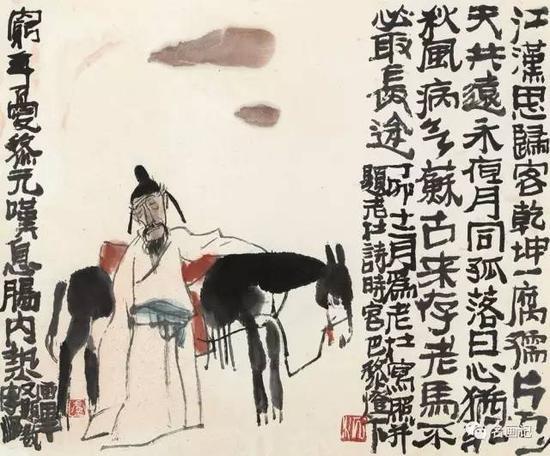

江汉思归客 宣纸·水墨设色 41cmx50cm 1987年

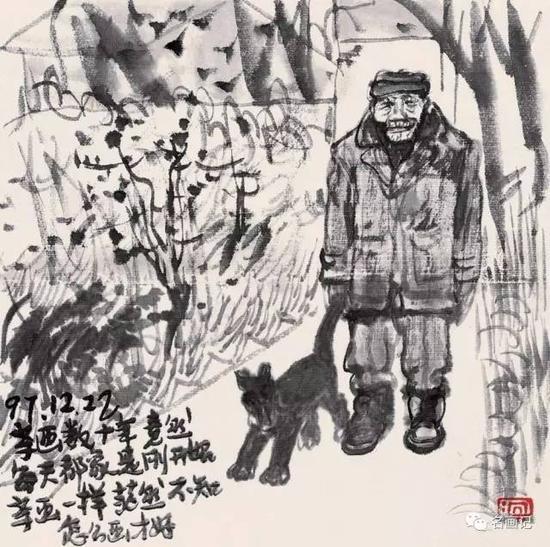

卢沉日课 宣纸·水墨设色 34X34 1995

无题 宣纸·水墨设色 23X23 1999

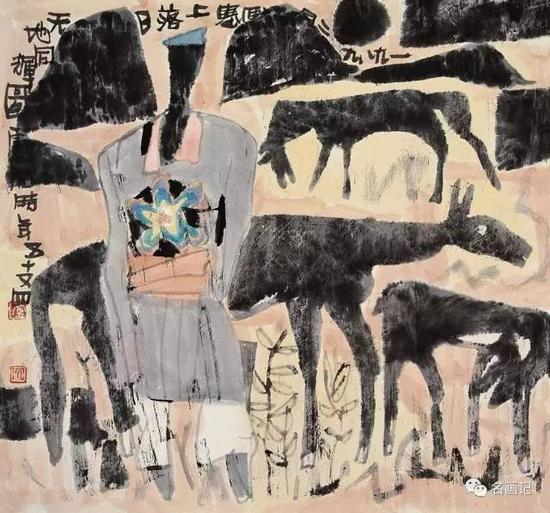

草原落日 宣纸·水墨设色 68X69 1986

天地同辉图 宣纸·水墨设色 68X68 1989

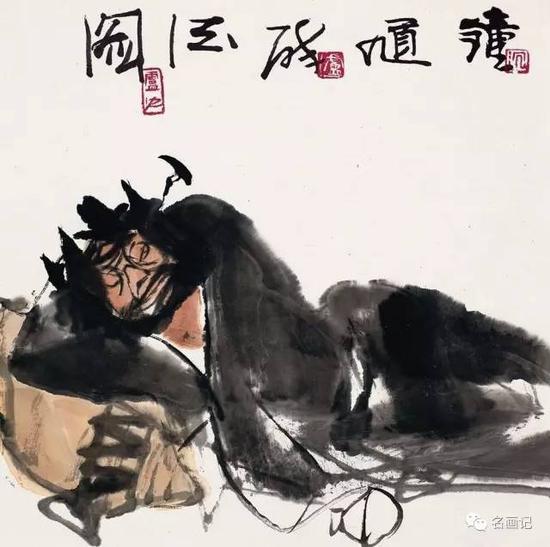

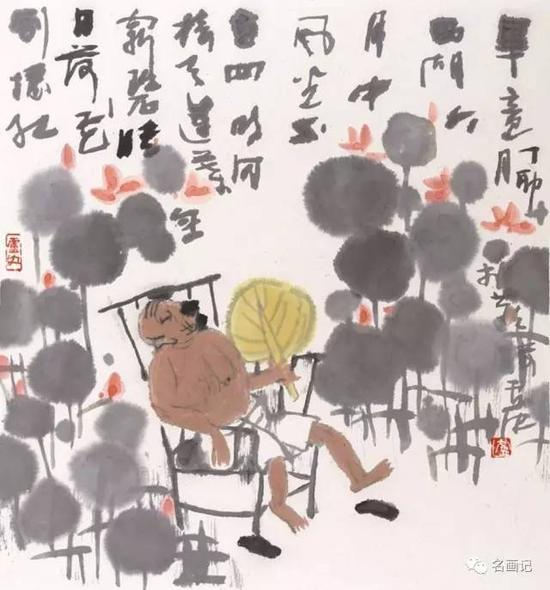

放浪形骸 宣纸·水墨设色 23X23 1999

斜阳 宣纸·水墨设色 96X96 2000

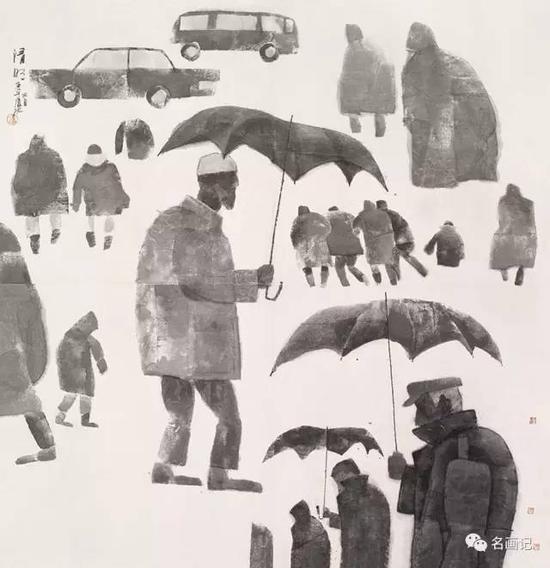

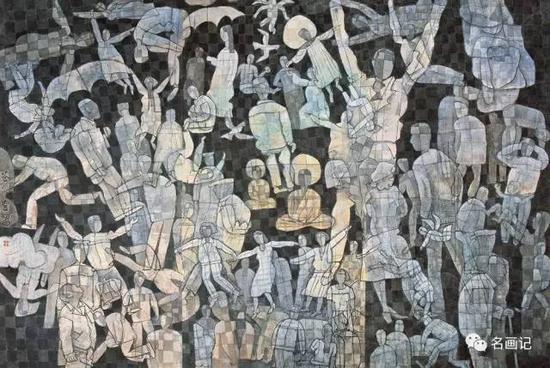

清明 宣纸·水墨133X133 1990年

夏荷图 宣纸·水墨设色 48.5cmX45cm 1987年

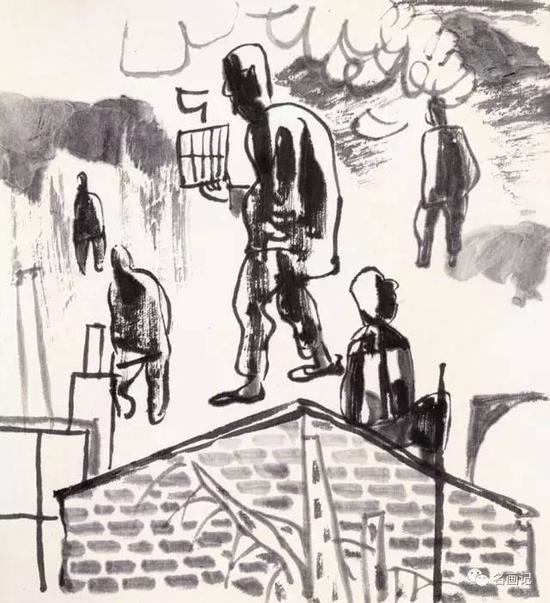

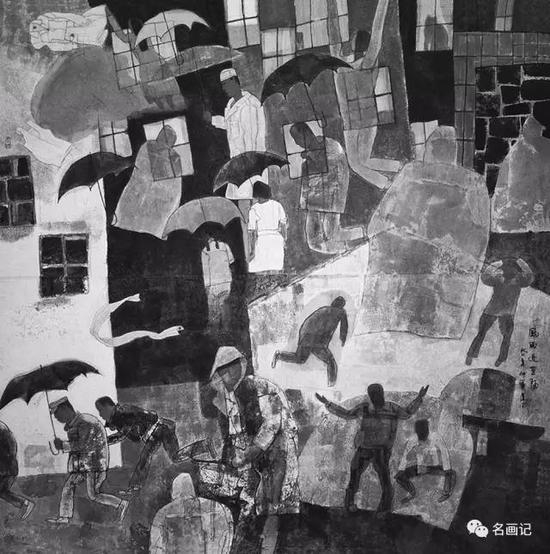

广场 宣纸·水墨设色 137X236 2000

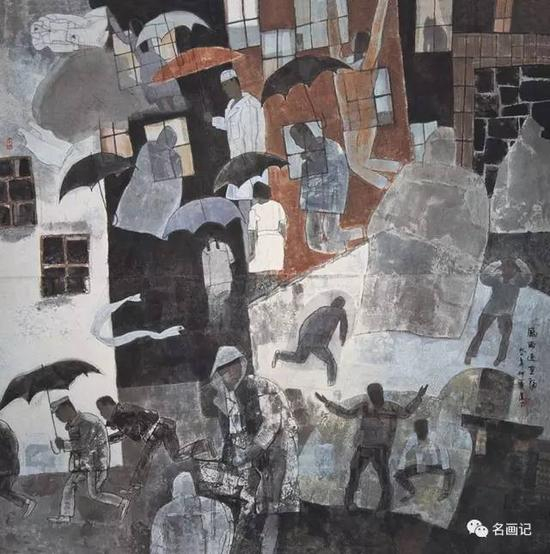

风雨近重阳 卢沉 136x136 宣纸水墨设色

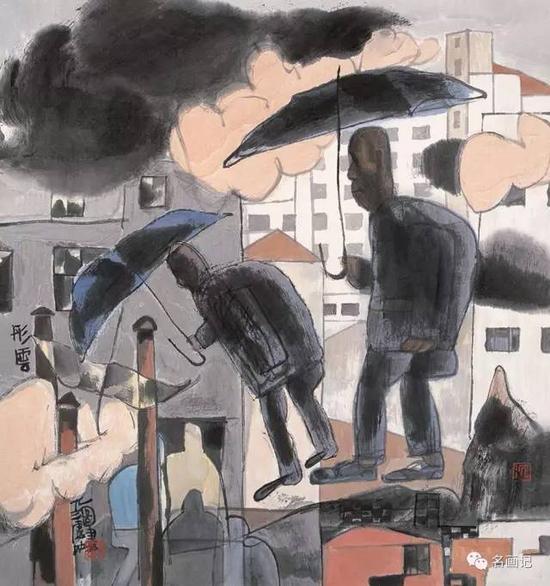

彤云 宣纸·水墨设色 48.5X45 1993

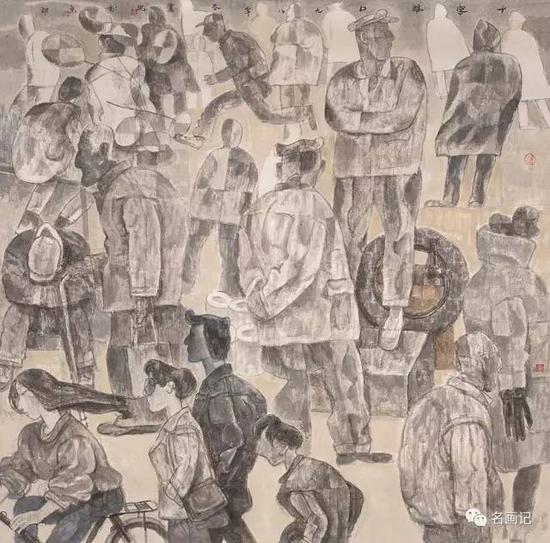

十字路口 宣纸·水墨设色 136X136 1998

苍穹 卢沉 1998 136x204 水墨设色纸本

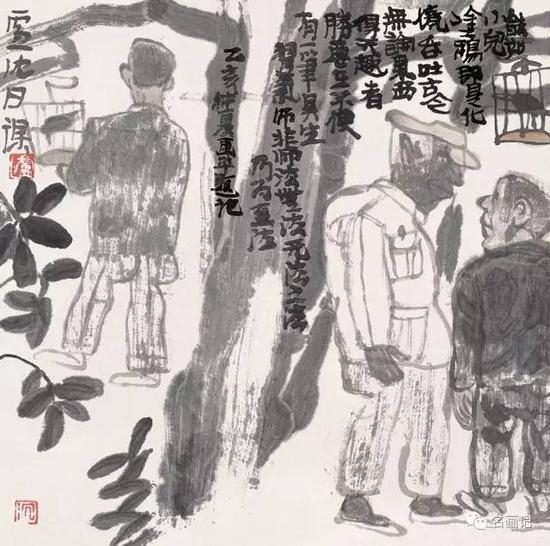

来京上访的小民百姓 宣纸·水墨设色 100X100 1980

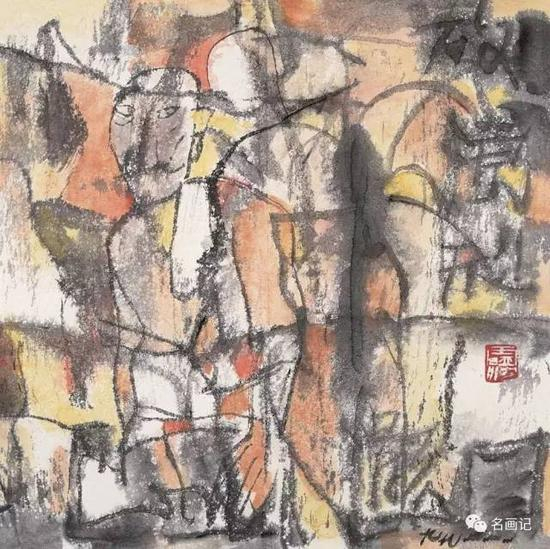

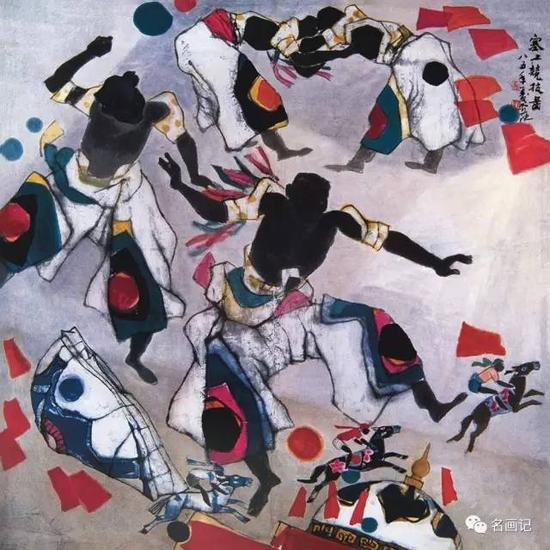

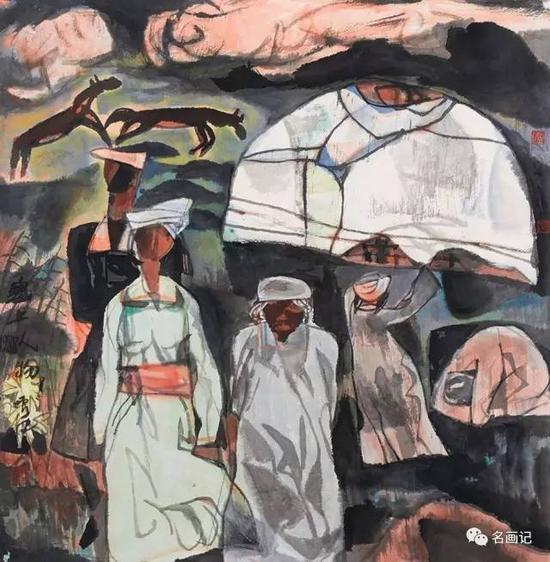

塞上竞技图 宣纸·水墨设色 136X136 1985

鸣禽图稿

幻象

壬申试笔

故乡水巷

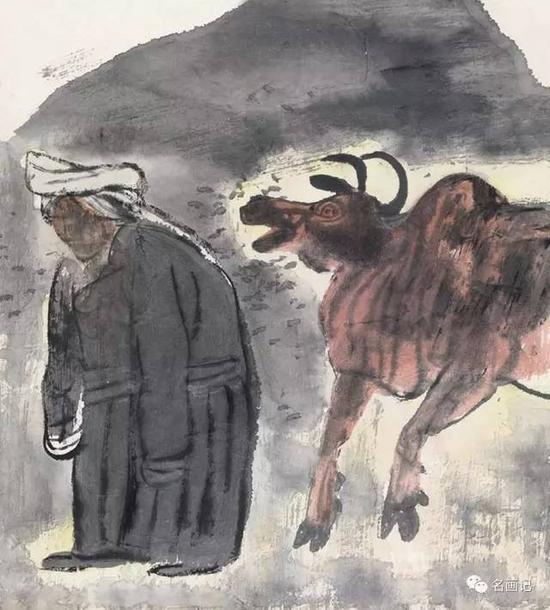

蒙古老妇和牛

提笼人物稿

日课小稿

意向对酒图

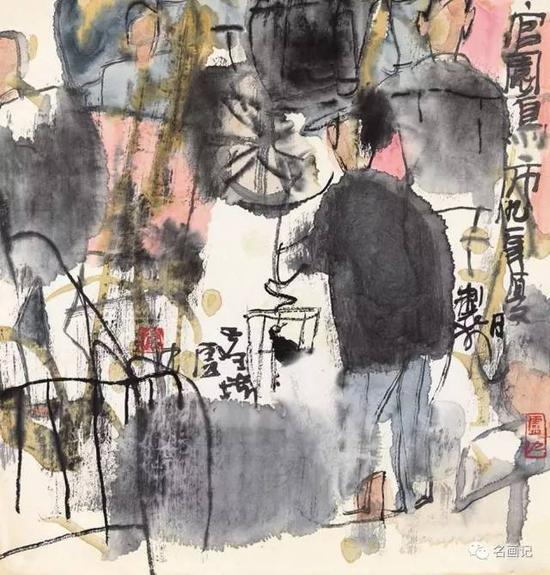

官园鸟市

街头 宣纸·水墨设色 67cmx69cm 1991年

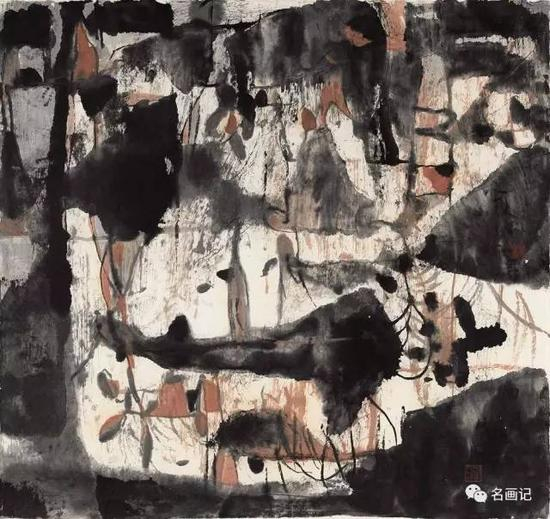

枯塘 宣纸·水墨设色 59X63 1989年

塞上人物 宣纸·水墨设色 69X67.5 1988年

预言师开篇 宣纸·水墨设色 48X45 1989年

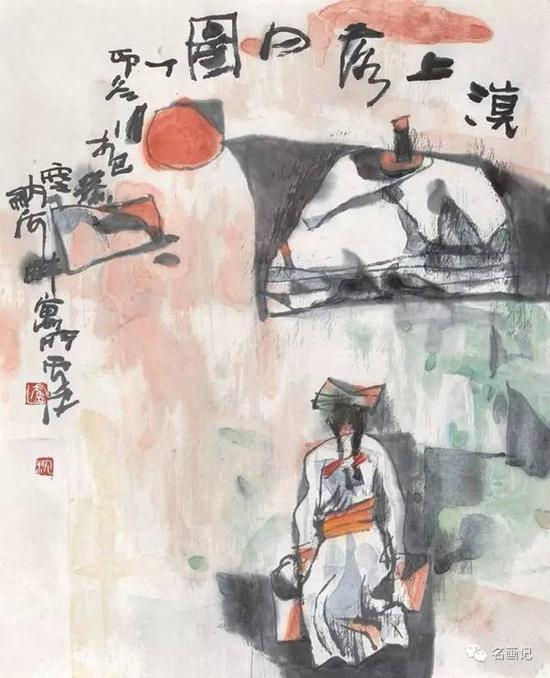

漠上落日图 宣纸·水墨设色 51X41 1987年

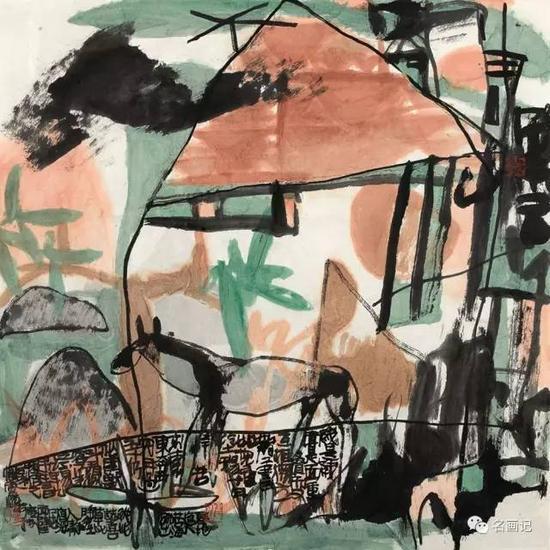

牧场 宣纸·水墨设色 68.5X68.5 1989年

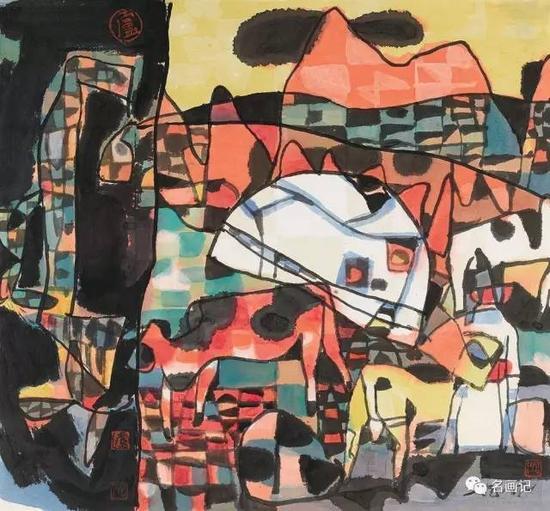

内蒙题材水墨构成 宣纸·水墨设色 45X48 1989年

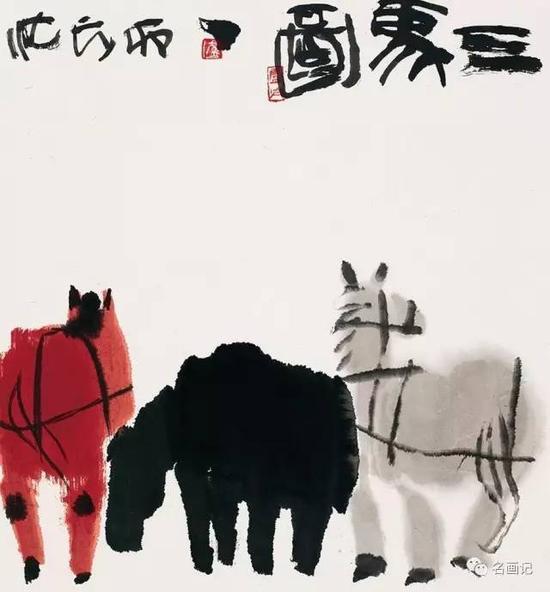

三马图 宣纸·水墨设色 48cmx45cm 1986年

山花烂漫 宣纸·水墨设色 68.5X67.5 1991年

似月朦胧 宣纸·水墨设色 37X67.5 1991年

涂鸦图 宣纸·水墨设色 58X52.5 1989年

无题 宣纸·水墨设色 58X52.5 1989年

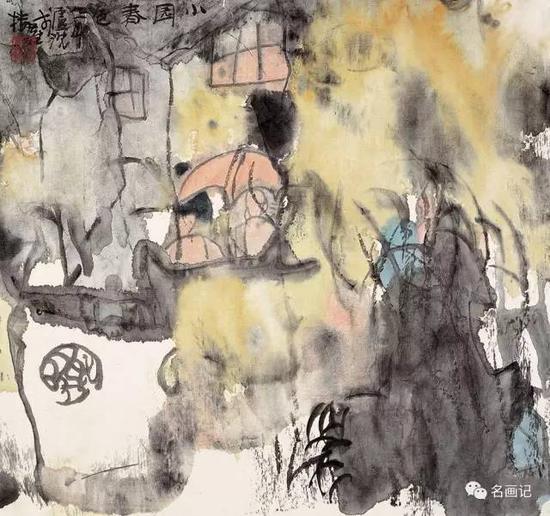

小园春色 宣纸·水墨设色 32.5X35 1991

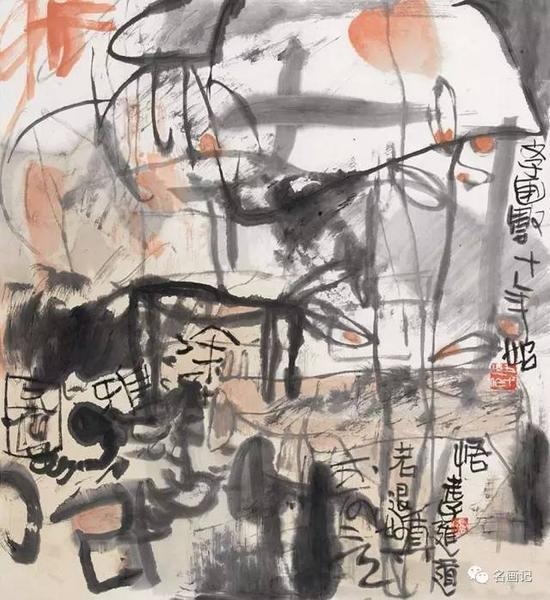

杏花春雨江南 宣纸·水墨设色 34,5X36.5 1991

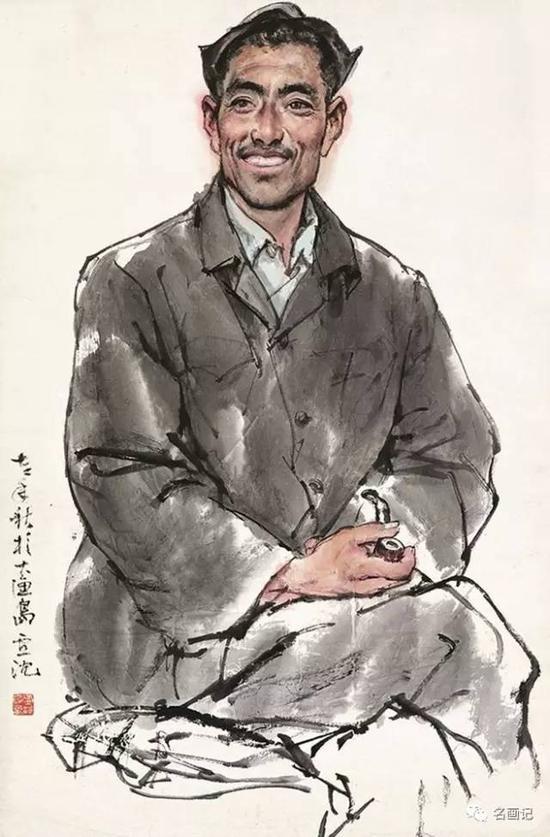

大鱼岛写生 卢沉 宣纸 水墨设色 69.5cm×45.5cm 1972年

对酒图 宣纸·水墨设色 51cmx42cm 1987年

风雨近重阳 宣纸·水墨设色 136X136 1992

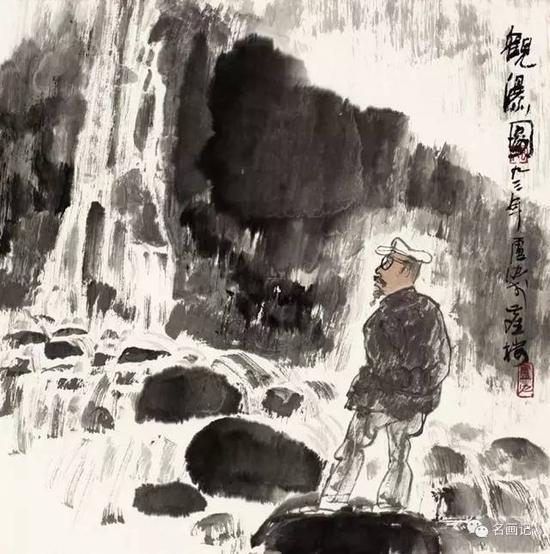

观瀑图 卢沉 宣纸·水墨设色 45cmx45cm 1993年

清洁工人的怀念 卢沉 周思聪 152cmx110cm 1977年

赵青小像-尺寸:51cm×46cm

来源:微信公众号 名画记