18世纪中国画家绘制的玻璃油画曾风靡欧洲艺术市场,形成一股时尚潮流。本文旨在介绍西方镜子工艺的起源与技术发展,梳理玻璃油画在中国产生和传播的源流,并通过实物对比分析,说明访华西方军官或商人作为艺术赞助人对中国外销玻璃画发展的影响。

玻璃在许多文化中一直具有特殊的魅力。一位法国作家在17世纪90年代试图如此来说明玻璃的玄妙之处:

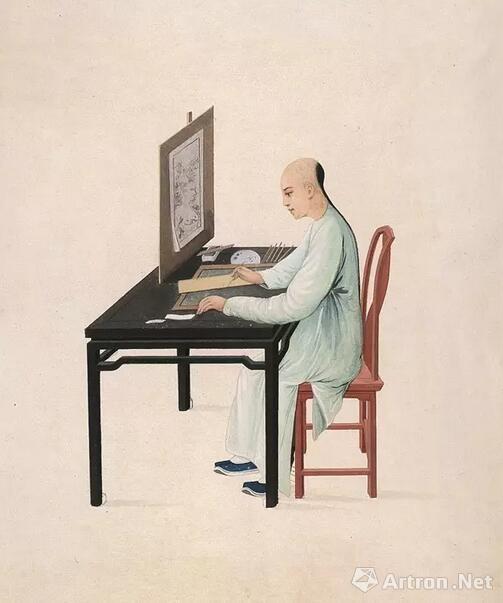

佚名中国画家 中国画家正在绘制玻璃背画 纸本水粉约1800年

“玻璃从视觉上来说有许多绝美之处。它是如此通透,在许多书籍中,甚至包括《圣经》,不但把玻璃与黄金,最完美的金属,相媲美,还把它与更加高洁和神圣的东西相比较。其深远的秘密远远超出了我们初视的想象。”

佚名中国画家 中国画家正在绘制玻璃背画 局部 1800年

此时法国正是玻璃制造技术的引领者。尽管距此一千多年前中国就制造出了透明玻璃(而其他文明则更早),但是大型的平板透明玻璃却为欧洲所独有。 欧洲的东印度公司们曾定期向远东的代理出口玻璃制品,特别是平板玻璃和镜子,虽然有时代理会汇报说当地的玻璃市场已趋于饱和。另一个潜在的问题是远东当地 缺乏制造玻璃的专家:“虽然上次远洋货运来了一箱窗玻璃,但是我无法找到任何玻璃制造师,他们都去了波斯”,1618年印度的一位英属东印度公司的职员在 一封信中这样抱怨道。

佚名中国画家 詹姆士·欧格尔维船长及其妻女玻璃背画 18世纪晚期

在西方人希望贸易的整个远东地区,玻璃也被用作促进外交和商贸的媒介。1672年,当东印度公司试图在越南东京(今河内)设立办事处的时候,一 箱镜子(Looking Glasses)被送去准备作为馈赠当地贵族的礼物:为国王准备的是一面做工精湛的镜子,而为王子准备的是尺寸稍小的镜子,诸如此类。其他类型的玻璃制品 也经常出现在外交场合。

早在清廷入关之前,欧洲的访华者就已经认识到了玻璃制品在与中国宫廷沟通时的重要性。1595年,利玛窦在敬献给万历皇帝的礼物中就包含了两枚玻璃三棱镜。在17世纪,镜子、玻璃器皿和望远镜时常出现在欧洲外交使节进献中国朝廷的礼物名单中。

康熙皇帝和他的继承人对各种玻璃工艺有着浓厚的兴趣,特别是珐琅。1696年,康熙皇帝敕令成立玻璃厂,由耶稣会传教士纪理安(Kilian Stumpf)负责。虽然这项规划颇具成效,培养了许多中国本土玻璃制造师,欧洲的专家还是很受器重,后来还有许多来华传教士被要求专攻玻璃和珐琅工艺。

在乾隆朝,随着更多的欧洲传教士在内务府玻璃厂受到雇佣,推崇玻璃的风尚在宫廷达到了顶峰。光在乾隆二十年(1755),皇帝就下令让玻璃厂制 造了500件鼻烟壶和3000件其他玻璃制品,作为在承德避暑山庄内赏赐给臣工们的礼物。根据当时耶稣会的报告,当时乾隆皇帝已经使用不计其数的威尼斯和 法国制造的玻璃“甚至都不知道如何安置,他下令把一些上乘的玻璃做成小块的窗玻璃,用来装修圆明园内的西洋楼”。

杜布斯基室”中的镜子 设计约1725

圆明园中的“欧式宫殿”使用了玻璃制作的窗户、灯笼和镜子。可惜,如今圆明园遗迹中唯余残垣石砾。乾隆朝是否生产平板玻璃(或镜子),似乎不能确定。耶 稣会派遣到中国宫廷的某些人员也许尝试过制作平板玻璃;特别是1739年访华的汤执中(Pierre Le Chéron d’Incarville),由于他具备平板玻璃制作的知识(据说他曾在里昂的玻璃工厂学过一段时间),被特别派往北京。

18世纪漆金框玻璃镜

尽管如此,在北京汤执中和他的同事们主要把精力放在了研制和优化新型的玻璃瓶和玻璃鼻烟壶等工艺上。由于配套技术在当时仅在欧洲具备,他很难在 中国传播平板玻璃制作知识。虽然1793年英国访华使团中的斯当东爵士(Sir George Staunton)发现广州在生产小尺幅的镜子,但是“这些是利用欧洲进口来的破损材料回炉制作的”。

欧洲的镜子:

17世纪欧洲,由于烧煤熔炉的出现,开始大批量地生产镜子。“用来看的玻璃平板”(Looking glass plates)要做得比窗玻璃厚,这样它们才能被放置在平地上,并尽可能打磨得平整透亮。通过吹玻璃技术,玻璃被做成圆柱体,然后再做成平板,尺幅可达 1.2米长。

英国奇彭代尔框镜 约1762—1765年

大尺幅的镜子是在玻璃铸造技术出现之后才开始生产的,而这种技术出现于法国17世纪80年代。融化的玻璃被倒在一张大平桌上,涂抹均匀后,慢慢 冷却。到了1701年,英国沃克斯豪尔(Vauxhall)的玻璃匠人已经开始运用这项技术,并且为其制作的长达1.8米的镜子打出广告:“这样大尺幅和 精制的镜子在英国从未有过。”而他们的竞争对手,贝尔嘎尔登玻璃厂则生产出了尺幅最高达2.28米的“色彩明快,无气泡、线纹和污点的最大平板”。 1706年,伦敦生产的玻璃镜在外销贸易中有着广阔的前景。

技术:

在玻璃背面画画有很多种方式。最新的研究统计有16种不同的技法,主要被欧洲玻璃匠人所运用,其渊源最早可以追溯到中世纪。

传教士韩国英(Pierre-Martial Cibot)1760年到达北京,虽然不是画家,但做为工程师受到中国皇帝的雇佣。他明确地记录了在中国看到的很多艺术工艺,其中就包括他亲眼目睹的广州工匠在宫廷制作玻璃背画的过程。

英国安妮女王时代漆金框玻璃镜 约1710年

根据韩国英的解释,工匠所要做的是把镜子背面的锡汞齐涂层按照草图刮去,刮去的位置是用来画油画的(avec des couleurs de l’huile)。画画的地方还要再作记号,然后画师会根据一定的“从里到外”(à reculons)的步骤上色画画,镜子背面离观众最近的一层最先上色。一些艺术家会先在纸本上画油画,然后把画浸掉下来;或者干脆把纸本剔除,又或是用 厚一些的颜色掩盖掉。玻璃可能是以透明平板为主,而不是用搪了锡层的镜子;锡层可能是最后搪上去的。一些工艺韩国英并没有亲眼见到,他写道,在中国听到这 些技术的运用并不让他感到惊奇,因为在繁荣的艺术生产中更容易出现工艺技术的更新。

佚名中国画家 西方人物场景画 玻璃背画

在作品《中国画家正在绘制玻璃背画》中,我们可以看到,广州的玻璃背画画师是如何避免压在—很有可能压坏—价值不菲的玻璃上的。他先用木框把玻 璃平板固定,然后上面架着一根较细的木棒,以便搁放他的手腕。他已经在椭圆形的调色板上,像西方艺术家一样,放好了油画颜料,不过他用毛笔画画的方式却依 照的是中国传统。

中国的玻璃背画:

玻璃背画技术在中国何时出现,又是如何发展的呢?根据韩国英所述,“神秘”的玻璃画是从欧洲传入中国的。不过他却没有说是传教士们把这项技术介 绍到中国的。玻璃背画更有可能是17世纪和其他各类玻璃制品一道作为外交礼物从西方传入中国的。1655年,由彼得各雅(Peter de Goyer)和雅各布 凯瑟尔(Jacob de Keyser)带领的荷兰访华使团取道广州至北京,使团为皇帝准备礼物清单中就包括“带有绘画的四面用来看的平面玻璃”。

玻璃背画在中国的制作与两位来华宫廷传教士画家的努力密不可分,他们是1715年来华的郎世宁(Giuseppe Castiglione),和1739年加入的王致诚(Jean-Denis Attiret)。1741年,王致诚在一封写给法国的书信中提到,有一年多的时间,他除了画玻璃画没有做别的事。根据王致诚的说法,玻璃是进口的:“广 东的官员们从欧洲来华商船上购置一批又大又精美的镜子,然后敬献给皇帝。”

佚名中国画家 海员肖像 玻璃背画 18世纪晚期

郎世宁和王致诚很多时候被认为是玻璃背画技法在中国的传播者。韩国英的记述也附和了这种说法;不过他也记录了当那两位传教士受中国皇帝之命在大 型平板玻璃上画画的时候,他们希望先看看中国画家是怎么画的,然后再开始尝试画这种新的绘画类型(ce nouveau genre de peinture)。

此外,玻璃画早在王致诚到达北京之前就从北京运回广州了。1739年,“六幅玻璃画”就和一批私人货品一道由东印度公司的布托船长运回了英国。 大型的平板玻璃(通常已经背后镀银)由欧洲运往广州,由广州的艺术家做装饰,然后作为“玻璃画”运回欧洲,大概都配有框。许多18世纪中国玻璃画还保留着 广州的原框。那些原框大多较窄而且简单,不是鎏金就是涂漆;还有一些装饰复杂的画框则是在运回欧洲后再配的。

佚名中国画家 凯瑟琳·凡布兰·霍克基斯特肖像 玻璃背画约1790年

事实上,广州的艺术家享有双重市场。并不是所有的玻璃画都回流到了西方。还有一些装饰玻璃画、普通玻璃和镜子被送往了北京宫廷。在18世纪早 期,粤海关不仅受命购置西洋玻璃供宫廷使用,而且欧洲玻璃经常被作为广东地方官员进献朝廷的贡品送到北京:1733年的进献清单中就包含了“八面大玻璃 镜”,“两面有花纹装饰的玻璃镜”。1728年到1735年西洋进贡到北京的清单如下:

“西洋镜、大玻璃片、丁香、樟脑和紫檀油、自鸣钟、红蓝颜料、西洋画册页、西洋油画、西洋锦缎、西洋桃花手绢和外国狗。

来源:荣宝斋