—— 知名画家郑秉伏访谈记

刘 畅 南开大学文学院传播学系教授

摘要 熊猫,是最具中国特色的物种;国画熊猫,是构成中国形象的重要文化元素。身处中华民族伟大复兴的新时代,如何在这一领域有所突破,有所创新,以形成一种审美意识的转换,为国家形象的建构助力,天津知名画家郑秉伏先生于此颇有心得,认为国画熊猫已经到了一个审美范式转换的突破节点,具体步骤有四:一是丰富辅景元素,二是增加绘画语汇的叙事性,三是杂糅古代文人意蕴,四是融入古代哲思智慧。熊猫是中国的国宝,这不仅是动物物种分布意义上的,也不仅是外交手段、旅游开发意义上的,还是艺术审美意义上的,无论从什么角度看,中国人都没有理由画不好熊猫。这个好,就包含寻求“国画熊猫3.0”的境界,以丰富中国形象的传播元素。

熊猫,是最具中国特色的物种;国画熊猫,是构成中国形象的重要文化元素。身处中华民族伟大复兴的新时代,如何在这一领域有所突破,有所创新,以形成一种审美意识的转换,为国家形象的建构助力,天津知名画家郑秉伏先生于此颇有心得,于是有了这次访谈。

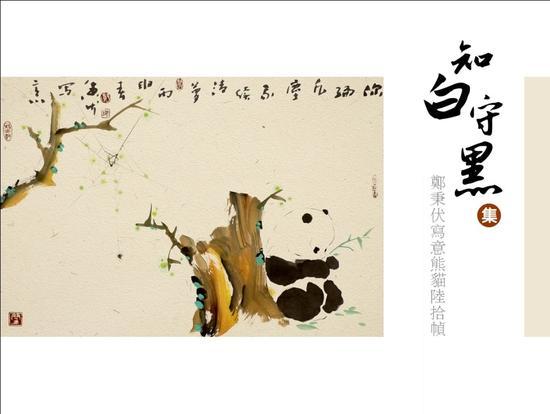

郑秉伏先生,毕业于天津师范大学中文系。天津日报高级编辑,从事新闻工作30余年。历任文化部、摄影部、新闻研究所主任。现为天津日报美术馆馆长,天津市美术家协会、天津市作家协会、天津市书法家协会会员。于书画一道,五十后学,厚积薄发。转益多师,兼容并蓄,进境日新。擅长扇面小写意花鸟,笔下麻雀自成一格。近期关注国画熊猫的审美转型与创新,知行并重。有写意熊猫专辑《知白守黑》,收画六十帧。

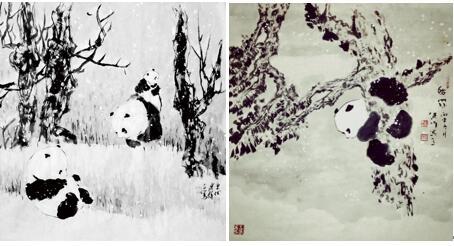

一枝安轩画室内,丹青雅集,生态摇曳,画意氤氲,主客长谈。与郑秉伏先生谈及国画熊猫领域的现状,感觉最明显的是他那焦灼和寻求突破的心情,他一边向笔者翻示《知白守黑》中的一幅幅画作,一边侃侃而谈:

“国画熊猫3.0”

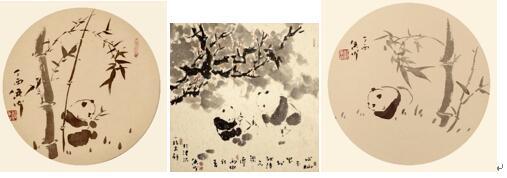

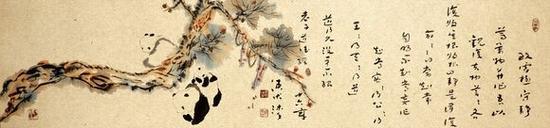

800万年前人类的祖先早期猿人就和大熊猫的祖先共同生活在地球上。熊猫象个隐士,隐名埋名几百万年,真正让人识得真容不过近百年。中国古代画坛,熊猫题材几乎无人涉猎。近代、当代以来,工笔描摹之作,只图形似,缺乏寓意和寄托,与照片无异,暂且不论;还有卡通式的熊猫形象,娱乐而已,几乎没有什么艺术价值。当今以写意入画熊猫的大家,也不过吴作人、刘海粟、刘继卣几人。这些名家功力深厚,享誉画坛,但由于其不是“术业有专攻”,染指熊猫只是零零散散,断断续续。故而整体观之,熊猫题材国画作品,较之齐白石于虾、徐悲鸿于马、黄胄于驴,并未形成气候,也没产生那么大的影响。目前已到了一个寻求突破的时间节点上。用现在较为时髦的话来表述,国画熊猫也有个“3.0”的问题——“国画熊猫1.0”,是指画得像,只图形似;“国画熊猫2.0”,是指有写意的介入,但还处于较浅层次;“国画熊猫3.0”,是指要在前人已经达到的水平和基础上寻求突破,以求达到这一领域的范式转换与写意创新,可以说是深度写意。

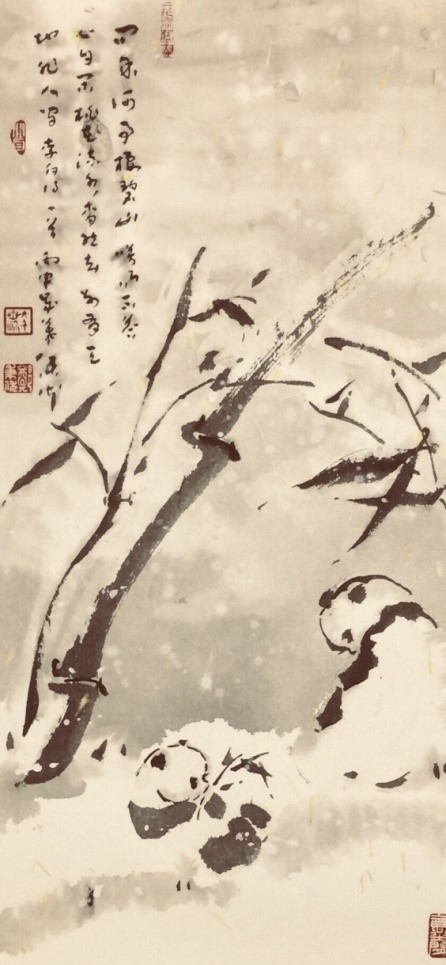

当然,这种转换与创新不是一蹴而就,也并非全凭一人之力,而是要形成共识,多人参与,最终形成一种气候。但最关键的是,思想是行为的先导,和任何领域的改革和创新一样,要首先感觉“不满”,想到“求变”,想要“突破”,并要脚踏实地地将其付诸实施,转换到“国画熊猫3.0”才有希望。凡事总要有一个开始,不开始,就永远没有开始。我本人正是秉承这样的理念,才开始了《知白守黑》写意熊猫的创作。“知白守黑”,语出《老子》二十八章:“知其白,守其黑,为天下式。”意为内心光明洁白,却要以沉默暗昧自守而做到和光同尘。在道家的修道方法中,静坐开始目内一片漆黑,久之可以虚室生白,直达一片光明。我想做人既使不修道而觉悟料亦如此。其次,知白守黑在中国画中无笔墨处并非空白之物,而是一种特有语言。清人华琳在《南宗秘诀》中说过,“白即素纸之白。凡山石之阳处,石坡之平白处,及画外之水天空阔处,云物空明处,山足之杳冥处,树头之虚灵处,以之作天,作水,作烟断,作云断,作道路,作日光,皆是此白。”在这里华琳说明画家可以根据形式需要,化虚为实,化实为虚。知白守黑实乃中国画最玄妙之处。另外,黑白乃熊猫之本色,知白守黑应是画熊猫之最重要的把握了。故起书名为《知白守黑集》。具体到就本人的认识和能力所及,欲达“国画熊猫3.0”之境,或可有这样几种探索。

一是丰富辅景元素

或者说是“辅景不辅”。所谓“辅景”,就是衬托画面主体的辅助的背景。孔子曾说:“德不孤,必有邻。”作画也是一个道理:主体不孤,必有芳邻,主客之间,相互映衬。就熊猫画而言,主体当然是熊猫,但是,也不能忽视作为陪衬的客体——辅景,环境。所谓忽视,一是说因其是辅景,是客体,就做简单化处理,或几笔带过,或潦草待之;二是说与熊猫相伴的只有竹子、山石和树木。其实熊猫生活的地区,属亚热带湿润气候,由于地形和不同季风环流的交替影响,气候复杂多样。熊猫多活动于山区的坳沟、山腹洼地、河谷阶地等,这里土质肥厚,森林茂盛,各类植物生长良好,不仅构成一个优良的食物、水源基地,还为熊猫写意的取材提供了现实依据。例如,中国古代文人画中涉猎最多的植物,梅、兰、竹、菊等,都可以存在于熊猫周围。所以,我认为要想有所突破,应该先从丰富“辅景”开始,做到“画主不孤”,旁有“芳邻”。这芳邻,也许是一泓池水,也许两只飞雀,也许是几株老藤,也许是数种果树,上面悬挂着柿子、石榴 …… 主辅之间,主客之际,要做到一种呼应,这样就丰富了画作的表现力。在这方面,自己是有一些思考,也将其落实在熊猫绘画中。或问,这样做会不会喧宾夺主?怎样才会避免?我的体会是,只要搭配得当,思虑周全,不仅不会,还会相映生辉,相映成趣的。例如下面这幅《怀珠藏玉人不识,等闲摇落琥珀光》,辅景是石榴,石榴与熊猫,并无必然的搭配关系,此前也很少有人涉猎,但这两句咏石榴的诗意很好,石榴果粒晶莹剔透,如人深藏不露,内怀珠玉,待成熟皮破之时,自然摇落,如琥珀般的光泽放外露于世,为人所睹,亦可为熊猫所见,而熊猫隐居深山,与世无争,与人无求,内涵蕴藉,也可视为一种“怀珠藏玉人不识”吧。《知白守黑》中的很多画幅均可作如是观。

怀珠藏玉人不识,等闲摇落琥珀光

心栖尘埃外,神清不染尘

二是增加绘画语汇叙事性

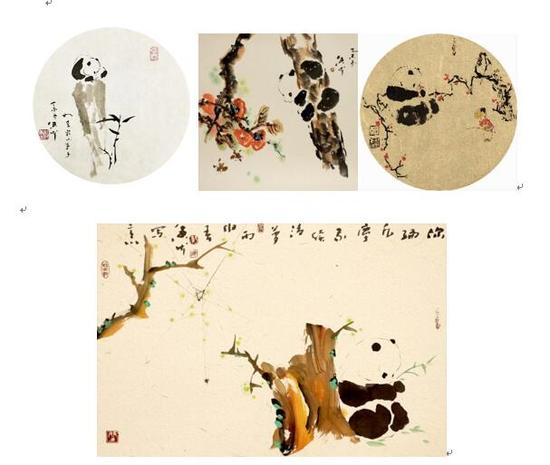

这是紧呈上面所说的“丰富辅景元素”而来的。所谓“叙事性”是借用叙事文学的术语,也就是要有故事性。用画来表现人物或神话故事,也是中国绘画的一个传统,许多大家都涉足于此,这里不多讲。可熊猫是动物,其本身也缺乏文学意义上的故事传统。有人说,《功夫熊猫》里面有不少故事,它讲述了一只笨拙的熊猫立志成为武林高手的故事。可那是一部的美国动作喜剧电影,虽然它以中国古代为背景,其景观、布景、服装以至食物,均充满中国元素。但其形象都充满卡通味道,从国画写意的角度看,价值不大。这就要自己琢磨一些带有“故事性”情节的画面。例如下面左图,一熊猫与两只麻雀对视,显得有话要说,又不知在说些什么,也许是奇怪对方的存在,想看明白对方的长相,雀儿会奇怪:你为什么没有翅膀,不会飞?你整天坐着,不闷得慌吗?熊猫也会纳闷……这样,画面就不呆板,就有可进一步延伸的“故事性”。这方面,较为成功的是那幅《你织凡尘,我续清梦》,我在画面的左侧偏上的位置画了一杆枯枝,一个蜘蛛顺枝结网,蜘蛛顺网下垂,位几与熊猫齐,于是就有了从熊猫角度发出的喃喃絮语:“你织凡尘,我续清梦。”你有织网捕虫、养家糊口的任务,我则继续我的清闲无争的生活。不仅从技术上达到了画面的左右平衡,还增添了一些意蕴和熊猫与蜘蛛的“故事性”。这是以往熊猫题材的国画中还不多见的,不妨一试。

你织凡尘,我续清梦

三是杂糅古代文人意蕴

《知白守黑》属写意范畴。中国写意画,也称“文人画”“士大夫写意画”。注重传神写照,追求“得意忘形”,画中蕴藉文人情趣,画外流露文人思想。中国文人画,萌芽于唐,兴盛于宋元。故史称宋元为文人画的黄金时代。而文人画作为正式的名称,也是由元代画家赵孟頫提出的。既然要想在“国画熊猫2.0”的基础上有所突破,利用中国古代文人精神及成果是题中应有之义。诗骚李杜,苏黄欧阳,均可入画。这种入画,不是直接的,而是间接的,主要是将其人文意趣及审美精神灌注其中,远观近玩,均有一股文人气。如前所说,文人画至于宋元而大盛,我本人也非常喜欢宋元、尤其是宋代文人的审美思想,也试图将其杂糅在我的画作中。这就有了达到“国画熊猫3.0”的另一种尝试:杂糅古代文人意蕴。具体而言,就是追求清雅、清旷。凡赠人画作,我在题款末尾都要写上“XXX清玩”的字样,对于古人“清”的美学观,我是很推崇的。那么,究竟什么是“清”呢,对此,清人方回说得好:“天无云谓之清,水无泥谓之清,风凉谓之清,月皎谓之清。一日之气夜清,四时之气秋清。空山大泽,鹤唳龙吟为清;长松茂竹,雪积露凝为清。荒迥之野笛清,寂静之室琴清,而诗人之诗亦有所谓清焉。”诗,应有清美;画,亦有清气。

先谈清雅。所谓雅,与俗对立。宋人于文学,力辨雅俗。“不俗”,是宋时习见之论。李清照曾有文章专论“词别是一家”,其标准就是要雅。严羽《沧浪诗话•诗法》开宗明义就说:“学诗先去五俗:一曰俗体,二曰俗意,三曰俗句,四曰俗字,五曰俗韵。”苏轼有诗云:“可使食无肉,不可使居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。人瘦尚可肥,人俗不可医。”黄庭坚也说过:“士生于世,可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。”可如何做到“不俗”呢,我的体会是多读书,将书中的意蕴灌注到画作里。黄庭坚就这样说:“士大夫三日不读书,则义理不交于胸中,对镜觉面目可憎,向人亦语言无味。”绘画也是如此,写意熊猫,亦可作如是观。不能俗,不能像照片一样来画熊猫,只图形似。你看看苏轼这首词《行香子•述怀》:“清夜无尘。月色如银。酒斟时、须满十分。浮名浮利,虚苦劳神。叹隙中驹,石中火,梦中身。 虽抱文章,开口谁亲。且陶陶、乐尽天真。几时归去,作个闲人。对一张琴,一壶酒,一溪云。”写得多好,尤其是结尾,“对一张琴,一壶酒”,好像十分平常,你我也许都写得出来,可是这最后的“一溪云”,多见功力呀,云映水中,天光云影共徘徊,意境开阔,清气满纸。这种精气神,就要灌注到写意熊猫的创作之中。于是就有了下面的画作《相见亦无事,别后常忆君》,《心栖尘外静万事付风轻》,《心栖三界外,神清不染尘》等。这里要多说几句的是那幅《相见亦无事》,画意出自《世说新语•任诞》:“王子猷居山阴。夜大雪,眠觉,开室,命酌酒。四望皎然,因起彷徨,咏左思《招隐》诗。忽忆戴安道;时戴在剡,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”这幅画意也是如此,心有灵犀的朋友,有事未必见面,见了面也未必有什么事,尽兴而已。见面必有事,就俗了,用宋人的话讲,就不可医了。清雅,就是尽力免俗。免俗的另一点也很重要,就是追求神似,避免只是形似,这也是苏轼主张,其云:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。诗画本一律,天工与清新。

相见亦无事,别后常忆君

心栖尘外静 万事付风轻 心栖三界外,神清不染尘

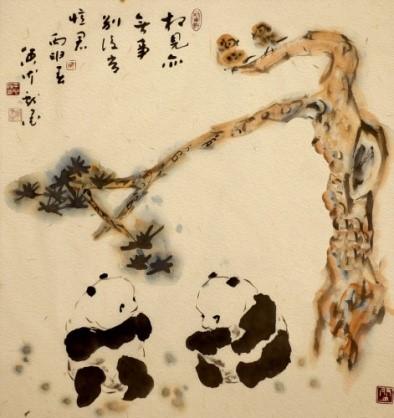

次论清旷。清旷之美,在宋代主要体现在苏轼身上,苏轼词自有一种旷达风格,要旷达就要超脱,要超脱就不能执着于功利,否则精神凝滞于物,作品也会显得呆滞。清旷,主要指胸襟而言,是指作家要在创作中要追求胸次清旷,破除物我的对立,把自我融进自然之中,物我一体,不以物喜,不以己悲。你看看苏轼的《定风波》那是多么旷达——“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”此词前有小序:“三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。”你看,一次普通的旅行途中遇雨、没带雨具而淋雨的日常体验,苏轼竟然悟出了这么多的东西,如果不是积累丰厚、胸襟开阔怎能如此。我们知道,这首词作于公元1082年,是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使的第三个年头。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。这就是清旷,胸襟旷达,才能心容万物,吐纳风云。我们作画,太需要苏轼的这种精气神了。我画熊猫,也是试图把这种清旷精神融入其中。因为熊猫极契合这种清旷的意趣,其独清、静观、悠闲、憨厚,出心自远,坦腹星云……处处无不散发出一种与世无争、胸次旷达的气息,与古人清旷的审美情感息息相通。下面的画作《山中无历日,寒尽不知年》,《行非草莽一介 坐是罗汉十分》等,都是力图把这种精神表现出来。识者自明。

山中无历日,寒尽不知年 行非草莽一介 坐是罗汉十分

四是融入古代哲思智慧:儒释庄禅一枝安

如题,这个层面,主要是讲这样把古代哲学智慧融入到我的绘画中。先从我的画室名“一枝安轩”说起。一枝安,意出《庄子▪逍遥游》:“鹪鹩巢于深林,不过一枝。”语出杜甫《宿府》诗:“已忍伶俜十年事,强移栖息一枝安。”鹪鹩,小型鸣禽,整体浅棕色,生于蒿莱之间,长于藩篱之下,得一枝即可安身。以喻人生,亦然,喜其意,故以为画室名。我认为,无须过度阐释,熊猫这一载体本身就集中了中国古代儒、释、庄、禅的多种元素:它温和蕴藉,锋芒内敛,有儒家中和之美;它抱朴守真,与世无争,得道家无为之妙;它空明冲淡,有佛家心性清静之意,它整日打坐,有禅宗“直指人心,见性成佛”之态……总之,若从动物中寻找一个能够集中体现儒释庄禅精神的动物载体,非熊猫莫属。空灵,淡泊,宁静,无争,憨态可掬。于此,再多说几句,近来央视《是真的吗》报道,熊猫的粪便可以造纸,位于秦岭脚下的西安周至县起良村,作为陕西省非物质文化遗产项目的古法造纸工艺已传承千年,在这里熊猫的便便经古法造纸术制作成的“熊猫纸”,还有淡淡的竹子香味。你看, 熊猫的粪便都散发着清香之气,最后变成文人案几上的清玩之物,这样的资源不利用,不关注,岂不可惜?

从美学层面上讲,古代哲学智慧融入作画所形成的理念,就是清空。清空,是宋代诗学审美观念,由宋人张炎提出,他所著《词源》专论“清空”一格:“词要清空,不要质实。清空则古雅峭拔,质实则凝涩晦昧。姜白石词如野云孤飞,去留无迹。”这里,他虽然是以姜夔词作为鉴赏对象,实际代表有宋一代学人的集体审美追求。其实,张炎之前,苏轼已论及此,从原创角度,“清空”专利当属苏轼,其《送参寥师》有云:

上人学苦空,百念已灰冷。剑头惟一吷,焦谷无新颖。

胡为逐吾辈,文字争蔚炳?新诗如玉屑,出语便清警。

颇怪浮屠人,视身如丘井。颓然寄淡泊,谁与发豪猛?

细思乃不然,真巧非幻影。欲令诗语妙,无厌空且静。

静故了群动,空故纳万境。阅世走人间,观身卧云岭。

成酸杂众好,中有至味永。诗法不相妨,此语当更请。

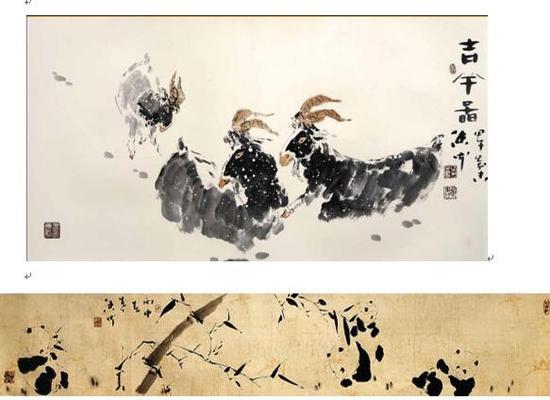

我们知道,苏轼于儒释庄禅,无不涉猎,无不精通,这首诗就是赠与一佛门高僧的。于是,由苏轼这里又可上溯先秦的老庄,《老子》:“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各归其根。归根曰静,静曰复命。”《庄子•天道》:“万物无足以铙心者,故静也。……水静犹明,而况精。圣人之心静乎,天地之鉴也,万物之镜也,夫虚静恬淡寂寞无为者,万物之本也。”而苏轼的诗词,又多染禅意,颇具理趣。这样,仔细揣摩苏轼的精神,就可“儒释庄禅一枝安”,将古代文化精华集于一身。清空,就构图技法而言,就是要利用“无墨”处和“空白”处,画面不要太满,要给人留下想象的空间,像这幅《吉羊图》左上角的脚印印痕,一两笔点化,暗示来路,深情自远……所谓“空故纳万境”是也。

静故了群动 空故纳万境

就画熊猫而言,其颜色只有黑白两色,这是为熊猫所独有,无须外加;而越简单的事物,就越难以表现,难度更大。从“清空”角度讲,我画熊猫,是要充分利用中国写意画留白、断笔、色接、破线等技巧,力求画出一幅幅空灵的意境。于是,卧松枕石、观云听泉,或徜徉于空谷,或信步于溪畔,一幅幅聚焦熊猫憨态可掬,从从容容,宁静安闲的画面,便落在我画室案头之上的宣纸上,渲染幻化出一片片天地无尘的童话世界。在那一帧帧画里,不仅有着恬淡的情镜,缠绵的诗意,还有些许魂牵梦绕似有似无的禅味。“你织凡尘,我续清梦”,“静故了群动,空故纳万境”,“一卷离骚消夜雨,几片芭蕉共秋寒”……一行行题跋在映入你眼帘的同时,抑或也带给你心灵的抚慰。清人王昱在《东庄论画》中有言:“学画所以养性情,且可涤烦襟,破孤闷,释躁心,迎静气。”我画熊猫,亦如是。放松身心,忘怀尘俗,享受以画为乐、为寄托陶醉。有时,线条要若断若续,绵绵若存,似断实联,全凭人的想象去填补那画上留白。如下面这幅《问余何意栖碧山》,熊猫在雪中若隐若现,只有几个黑白色团,若断若连,熊猫的身体轮廓和全貌全凭观者的视觉想象去补足,如同格式塔心理学那著名的“不存在的三角”一样,是一种整体视觉完型功能的产物。没有完成的、断续的线条往往会产生一种视觉张力,人的视觉自然会去将其补足。

问余何意栖碧山

听着郑秉伏先生滔滔不绝,侃侃而谈,能感觉到他已经完全沉浸在他那独特的“熊猫世界”里,熊猫之于他,已经不只是一种绘画对象,一种生活的寄托,而是一种事业,更是一种责任。这种责任就在于:熊猫,是最具中国特色的物种;熊猫,集古代文化精华于一身,

儒释庄禅意,诗骚李杜魂,均有表现;而国画熊猫,又是构成中国形象的重要文化元素。身处中华民族伟大复兴的新时代,如何在这一领域有所突破,有所创新,以形成一种审美意识的转换,为国家形象的建构助力,是他目前最关注的之事。鉴于目前国画熊猫处于从“2.0”到“3.0”的转换之际,他有意识地进行了这样几种探索,即:丰富辅景元素,增加叙事性,杂糅古代文人意蕴,及融入古代哲思智慧。当然,还会有其他角度,这就需要提倡,需要宣传,需要传播,让更多的人意识到,多人参与,最终形成一种气候。

访谈即将结束,郑先生这样结束了他的谈话——“熊猫是中国的国宝,这不仅是动物物种分布意义上的,也不仅是外交手段、旅游开发意义上的,还是艺术审美意义上的,无论从什么角度看,中国人都没有理由画不好熊猫。这个好,就是寻求写意熊猫的范式转型与审美创新的突破。对此,虽不能至,心向往之”。

我,一个喜爱丹青水墨但对此又茫然无知的访客,深深为其热情、专注和执着而感染,潦草记录之余,吟得《无题有感》诗一首:

儒释庄禅意,

诗骚李杜魂。

挥洒千竿竹,

吐纳一溪云。

回到家中,打开微信,见一首和诗已稳稳地端坐于触屏之上:

儒释庄禅一枝安,

陋室素案伴墨砚。

知白守黑栖尘外,

和光同尘心自闲。

丁酉年,隆冬日。一枝安轩,主客长谈。结缘丹青,心为之畅,是为之记。