9月11日,“对话达·芬奇 / 第四届艺术与科学国际作品展”在清华大学艺术博物馆开展。该展览包含列奥纳多·达·芬奇的60幅《大西洋古抄本》手稿真迹,展现了他在自然科学、数学、建造、军事、机械、预言与寓言6大领域的研究笔记,这是达·芬奇手稿在意大利境外最大规模的一次公开展示,受到很大关注。

本文节选自节选自《达·芬奇》(三联书店,2016年8月)“关于达·芬奇手稿”,转载自公号“三联书店三联书情”。

在全部研究中,他的目标都是理解甚至完完全全进入自然的心灵,并有可能成为在自然与艺术之间的解释者。

达·芬奇自画像

像其他很多人一样,我一生涂写了无数给自己的笔记,在匆匆写下它们的时候,每一条似乎都十分重要。我原来一直打算以后重写这些信息,让它们能够长久保存;或者,不管记录下来的是什么,我本来都想要按其行事。毫无疑问,本书的几乎每一个读者都多次有过这种想法。

还有可能的是,至少某些自我指导的手记,除了编写者之外,别人很难看懂,是我用自创的一种速记法甚至可以说密码写的。表面上这么神神秘秘,不是要让任何可能看到的人都迷惑不解,而不过是为了尽可能高效地记录信息。只要我的信息不丢失,不论有多么冗长深奥,我总是可以加以修补,尽管这必定会使眼睛有点疲劳,或给记忆造成一点儿负担。

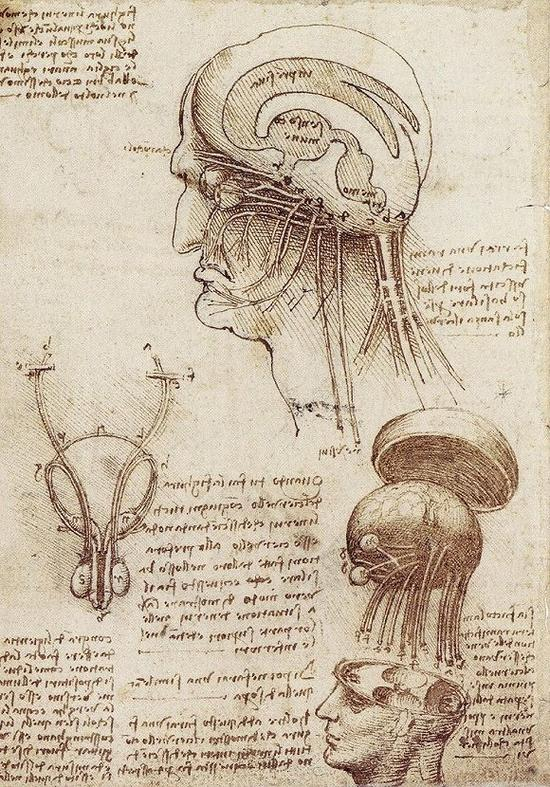

这些也是我对列奥纳多·达·芬奇的意图的理解。将近三十五年之中,在他现存的以及已经确定遗失的所有文字里,手稿有五千多页。满十三岁后,从在米兰的时候起,他开始在纸上给自己写下一长串笔记,其中有些随意而简短,有些则是对一两个艺术、科学或哲学性质的问题的结构完善的研究,通常配有或详细或简单的图画。其实,更准确地说,是这些图画——有的草草涂就,有的大致完成,有的细细描绘——配上注解,因为前者比后者重要得多。手稿各页尺寸不一,大部分非常大,也有些只有三英寸半乘两英寸半大小。超过一半的材料写在未合订的散页上,其余的写在各种各样的笔记本里。达·芬奇有时使用折叠的纸张,后来他把它们分开整理成页,原本的并排格式被打乱,更加叫人眼花缭乱。

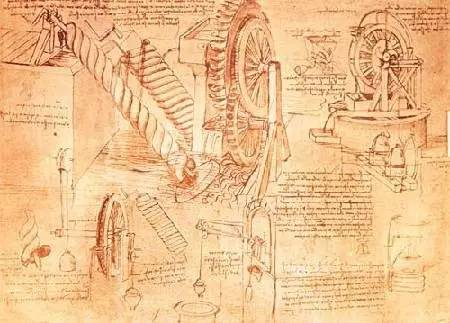

《大西洋古抄本》

达·芬奇记笔记时,差不多总是把一项观察结果完整地写在一页上,尽管在他的大量已编号手稿中,也有少数几次,人们发现 “请翻页”及“此处接前页”的标注。没有标点符号,没有重音记号,短单词常常合成一个长单词,同样可能出现分成两半的长单词。不时会碰到词语或专有名词的字母顺序被打乱的情况,仿佛是匆忙写上的。有些字母和数字是根据达·芬奇自己的拼字法生造出来的,有时不一致。除非学会如何辨认,否则一开始很难看懂,某些速记用语也难以认出。总之,这些是有个性的手记作者的个人习惯。

然后还有所谓的镜像文字。达·芬奇从右往左书写,给直译其手稿增添了相当大的难度。大概正是由于镜像文字,他有时候把笔记的各页按相反顺序翻过来,于是整个部分都可以从后往前翻。他的一页草稿里可能既有科学上的议论,也有关于日常家务的个人记事,也许还有不附文字注解的草图、不附图的文字,或者两者都有,清晰明白地安置在一起。有个别几页上是看似无关的注释和图画,专家们对其仔细揣摩,常常发现它们根本没有关系,而是直接或间接地适用于相邻的其他材料。

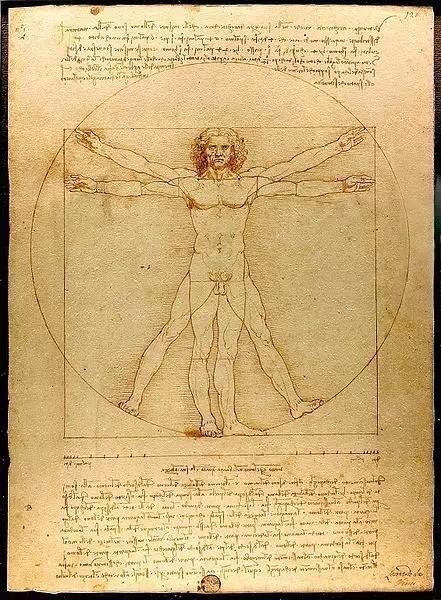

达·芬奇关于人体比例的作品《维特鲁威人》

尽管在达·芬奇去世后不久,这卷笔记被称为《绘画论》,但编出它的是一位无名的编者,他把自己认为适当的东西一点一点拼到一起,形成一个统一的形式。手抄本《论鸟类飞行》某种程度上算是完整,不过其他对飞行的研究也散布在达·芬奇的手记各处。在所有手稿里,我们可以设想,没有一项研究是完成了的。我们都在纸上为自己记下紧急的信息,而达·芬奇留给我们的相当于上千页这样的记录。不幸的是,其中不少已丢失。

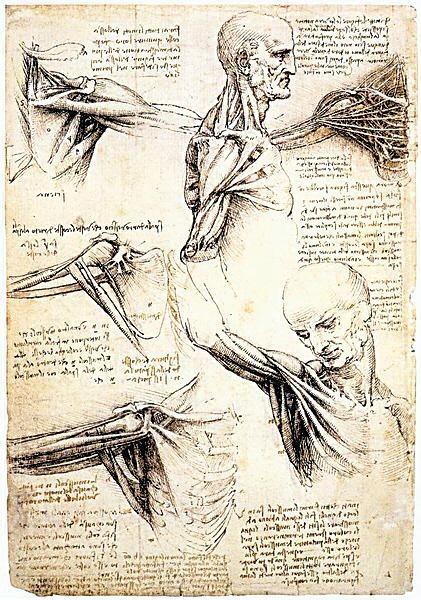

达·芬奇自己从未将手稿遗失,而且还反复进行修改。他可能会在数周、数月甚至多年之后回头找出某一页,添上图画或注释,因为他对一个主题有了更多了解。在他的解剖学研究方面,非常值得注意的是,他有一系列图画的是上臂纤维丛,即一束交织并分叉的神经,从颈椎处开始,直达手臂。达·芬奇的第一张和最后一张图稿相隔有将近二十年。

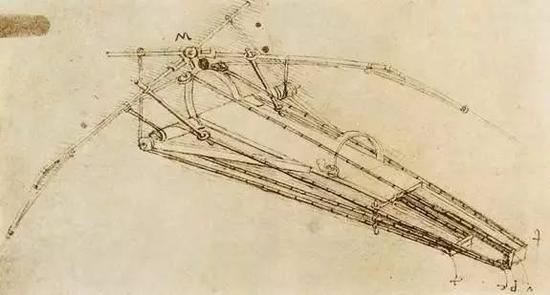

达·芬奇设计的飞行器仿照了鸟类和蝙蝠的解剖骨骼

尽管阅读起来吃力,以镜像形式书写文字比想象的要容易得多。左撇子的人对此一般得心应手,可能实际上比用标准的书写方式更自然。学校教育抹去了孩子的左撇子倾向。不过这种技巧很容易重新学会。很多右撇子也能从右往左写出清晰可辨的字。有力但并不确定的证据显示,达·芬奇是左撇子。卢卡·帕乔利在自己的作品里提到他这位朋友是左撇子,还有一个名叫萨巴·达·卡斯蒂格利奥尼(Saba da Castiglioni)的人于1546年在博洛尼亚发表的《回忆》(Ricordi)里也说到这一点。还有人指出,达·芬奇画阴影线的习惯方向是从左到右斜向下,说明他是一个天生的左撇子。

从所有这些因素看来,达·芬奇如此写作的动机并非什么难解之谜。几乎可以肯定他是左撇子,他这样是为尽可能快地记下笔记,因为他的手跟不上他迅速运转的大脑。有些人认为密码只不过是一个人的私人符号,他习惯使用一种速记法,好尽可能快速地记录事情。在他的各种评论里,有充足证据表明,他打算最后核对整理这些材料,这对他来说易如反掌,简单得好像他是用常规方法写下来的一样,即便不是写给任何人看。

虽然上述看法也许使人信服,但仍然存在这么一种可能性:达·芬奇确实是有意用这种办法的。如此一来,只有那些决心去理解并乐意花上大把时间解谜的人,才可能解读出他的思想。瓦萨里写到,他是个异教徒,与其说是基督徒,不如说是哲学家;有人肯定认为他私底下赞同无神论;他有不少观念与教会的教义大相径庭。

回想一下,此人早在伽利略被捕以前就写道:“太阳没有移动。”也是此人,到处寻找证据——无论是化石、岩石还是水的流动——来证明地球历史悠久,其地质和生命形态在不断变化。直到19世纪初,才又有查尔斯·莱尔(Charles Lyell)这位学者的研究支持达·芬奇的观点,其理论清楚地认为,地球表面是漫长的地质时代中发生的变化过程的结果。他写道:“事物存在的历史远远长于文字,所以无须怀疑,如果在我们的时代没有留下前述的海洋如何覆盖多个国家的记录,而且,如果曾经存有这样的记录,那么只可能是战争、火灾、洪水以及语言和习惯上的改变已抹去了过去的每个痕迹。不过,证实生命从海洋中诞生,如今又重新出现在与海洋相距甚远的高山上,对我们来说已然足够。”

达·芬奇手绘欧洲地图

达·芬奇在自己的一些画里描绘了这种证据,特别是在《岩间圣母》《圣安妮》和《蒙娜丽莎》中。从每幅画的背景里都可以看到太古时期的世界,在他的想象中,这个太古时期的世界肯定是在进化(我是特意选择这个词的——他差点就描述了进化理论)到现代之前的样子。他不止一次地声明每个事物都是另一事物的一部分,的确将世界的世代与人类的世代联系了起来。他对某一事物的迷恋,就是对另一事物的热爱的一部分。

达·芬奇将不可预知的大自然视为地球上千变万化的奇迹的创造者,他毫不犹豫地说道:“自然绵延不绝,乐于创造,不断制造出新的形态,因为她知道,她的地球上的物质来源于此,所以她时刻准备着,让创造一切的速度大于时间摧毁这一切的速度。”这里没有提及上帝,当然也没有《圣经》中创世的故事。尽管我自己坚信的观点与之相反,或许在试图理解达·芬奇为何选择如此难懂的文字的理论时,这种想法应该加以考虑。在那个教会统治的年代,异端学说很容易被发现,危险不容小觑,我们都十分清楚伽利略以及其他胆敢质疑教义者受到的待遇。

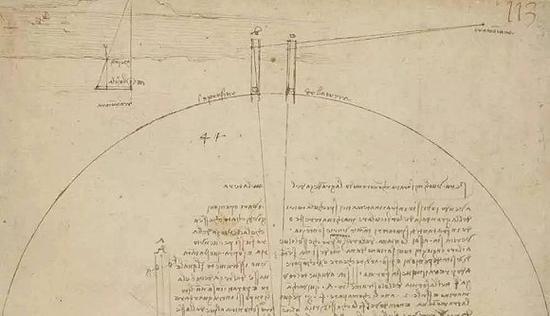

达·芬奇对传统“地球中心说”持否定的观点

数世纪以来,达·芬奇的笔记掌握在一小群学者手中,他们的辛劳为我们提供了笔记作者思想的珍贵记录,让我们深思。甚至连书中零零散散的引述也足以显示这位芬奇人的语言之力量。除画家、建筑师、工程师、科学家以及其他所有头衔外,文学家的称号也必不可少。关于语言和思想上的某些飞跃,最引人注目之处在于,它们似乎只在其作者的眼中才有意义,在他人看来则是异端邪说。在这些手稿的字里行间,他作为唯美主义者、人与自然的观察者和伦理学家,从其智慧深处发挥最深切情感的力量,仿佛在超过三十年的时间里始终保持着清醒的觉悟。没有自我审查,只有诚实正直、叫人信服的清清楚楚的声音,还有——在他的时代最非凡的——一种开明而令人振奋的好奇心。

达·芬奇手稿

如果达·芬奇动手记录的是自己的许多生活原则,或是一本他希望人们记住的格言警语书,或是他对宇宙及其与人类关系的解读的概述——无论其中哪种目的,那些散落在活页、笔记本以及草图、建筑方案、科学观察、数学构想、对其他作家的引语和日常生活记录里的随笔实际上都已经达到了。他同时显露出自己内心深处的沉思及他穷尽一生公开传播的讯息要点:

只有通过大自然,才能了解一个人;通过不带先入之见的观察和实验,可以揭示自然的奥秘;人类在理解力上有无限可能;宇宙间一切元素都是和谐统一的;研究“形式”至关重要,但理解的关键在于研究“运动”和“功能”;仔细研究力和能量,最终会理解自然的动力;科学知识应当归纳简化为可论证的数学定理;关于一切生命乃至自然万物,有待解答的终极问题是“怎么样”,而非“为什么”。

“只有通过大自然,才能了解一个人。”这个观念包含的意义比乍看之下深广得多。达·芬奇在思想中引入了古代的理论,认为人类是在广阔宇宙的宏观世界中的微观世界。尽管在他看来,这不是一个精神上的概念,而是一个机械论的概念,由自然之力主宰。一切事物皆从其他事物中产生,在其他事物中得到反映。我们星球的结构就好比一个人的结构:

古人将人类称作一个微型世界,这一称呼确实贴切,因为人体由土、水、空气和火构成,地球也一样。人体内的骨骼是肉体的支柱和框架,正如世界上的岩石支撑起大地;人体内的肺部血液随着呼吸而扩张收缩,正如地球上的海洋,每六个小时随着世界的呼吸而潮起潮落。上述的肺部血液继续奔流,沿密布的血管到达全身,正如海洋以无数水之血脉覆盖地球表面。

达·芬奇将流动的水与人类的循环系统比较

达·芬奇的文字里有些警句之精炼优美不下《圣经》中的句子,甚至可以媲美和令人联想起《箴言》《诗篇》或《传道书》。以下是达·芬奇著名的语句:“美在生命之中消亡,在艺术之中不朽。”他坚信绘画是艺术的最高形式,下面的句子即一例:“口渴烤干你的舌头,少眠拖垮你的身体,但是你就是找不到合适的词语来描述映入眼帘的画作。”

在他对不朽的观念里,通过我们的生活方式以及留给后代的精神财富,我们造就自己:“哦,沉睡者,睡眠是什么?睡眠好像死亡。哦,为何不让你的作品令你在死后得到永生;而不是在生前如同不幸的死者般沉睡。”由此推出的另一处观点是:“不要去研究会与作者一道死去的作品。”

下面这一句听起来则很像是完全引自《箴言》:“不要追求可能失去的钱财,那是身外之物;美德才是我们真正的财富,是对其所有者的真正奖赏……至于地产和物质财富,你应当对其抱害怕的心态;拥有它们常常只换来耻辱,一旦失去就会受到嘲笑。”由于所有这些想法,一些跟达·芬奇同时代的人指责他“完全没有教养”。

当然,有许多笔记不是这么高深的道理。有要读或要得到的书目;有照顾一大家子,指导工作室的艺术家和工匠的平常活动的记录;有要求支付薪金的信。因此,在汇编而成的《大西洋古抄本》里,在米兰的第一阶段期间他写给卢多维科·斯福尔扎的一封信的片段中有这样一段话:“为挣钱糊口(通过接受额外委托),我不得不强迫自己中断大人交给我的工作,但我希望在短时间内赚到足够的钱,能够心情平静地满足大人的要求,我向您推荐我自己;假如大人您认为我有钱,那么您上当受骗了,因为我要养活六口人三十六个月的时间,而我只有五十达科特金币。”

达·芬奇手稿

达·芬奇从来不过于谦虚和隐藏锋芒,他不反对在必要时赞美自己,这点也在同时期写给未知收信人的一封信里提到:“我可以告诉您,您从这座城得到的只会是临时凑合的工作成果和无可称道又粗鲁的‘大师’:相信我,没有人有能力胜任,除了佛罗伦萨的列奥纳多·达·芬奇,他正在为弗朗切斯科公爵制作青铜骏马雕像,无须称赞他自己,因为这个任务需要他一生的时间,我怀疑他会不会完成这么浩大的一项工程。”

有时候,读者发现他的看法非常有先见之明,所以很有必要停下重读一遍,然后再读一遍,以确定自己的理解是正确的。达·芬奇引入了许许多多新观念,因此,人们倾向于给予他多于他实际上应得的赞誉,一定得小心,不要去过度阐释他的一些说法。然而,我们不可避免地会认为,他在以下段落中是在说明进化规则的基础原理,而在手稿的其他许多地方,他无疑也在对地质构成、水体和化石的观察里表明了这个原理。“需求是自然的女主人和导师。”他写道,“它是自然的主题和灵感,永远约束和规范着自然。”需求指的是生存需求——是进化过程中的催化剂。

达·芬奇工程学手稿

按照同样的方法,他似乎理解了后世称为归纳推理法的原理,以及实验在解释自然界普遍规则时的作用:

首先,在进一步阐述以前,我要做些实验,因为我打算先凭借经验再通过推理表明,为何这些实验势必以这种方式进行。这是真正的规则,人们要分析自然作用就必须遵守;尽管自然以起因开始,以经验结束,但是我们却必须遵循相反的过程,也就是说(如我之前所言),以经验开始,并以其为手段去研究起因。

这种行为方式在达·芬奇所处的时代是其他人闻所未闻的。那是17世纪,大批哲人行事正好与之相反,他们对总体理论详加阐述,以解释自己的经验和观点。直至一个多世纪以后,血液循环的发现者威廉·哈维用一个短句表达了“没有教养”的达·芬奇提出的新原则,这个领域在科学研究里实际上尚属真空:“我们用自己的眼睛去探讨,从低到高地逐级上升。”

达·芬奇生物学手稿

达·芬奇手稿最初在忠诚的弗朗切斯科·梅尔齐手中,经由各种途径流传至今,成为珍贵的宝藏。梅尔齐对他这位朋友与导师的感情显然不仅仅是像当时人们叙述的那样,从他向达·芬奇的兄弟们通知其死讯的一封信里,我们可以看清这种感情。“对于我,他仿佛是完美的父亲。”这个年轻人写道,他离开自己的生父而跟随了达·芬奇,“对他的死亡,我的悲痛无法言说……这样一个人的逝去,对任何人来说都是损失,因为大自然不可能再造出一个相似的人了。”

在达·芬奇被安葬于昂布瓦斯的圣弗洛伦庭教会的修道院之后,他的遗嘱也被公布,其中立遗嘱人给予二十六岁的梅尔齐“立遗嘱人目前的所有藏书、关于其艺术与代表画家声誉的工具及肖像画,以回报其过去的服务和帮助”。

梅尔齐很快回到位于米兰附近的瓦普里奥的自家别墅,他在那里接待一些特许的访客,但只有他认为有资格的,才能看达·芬奇的手稿。他试图把这些材料组织起来,到其去世之前,最终编成了总共包括三百四十四篇短章的书卷,不过这些篇章还是显得杂乱,得不到出版商的青睐。1566年,瓦萨里前来拜访,发现手稿有关绘画的某些部分已经从老年梅尔齐手里流出。

这些笔记“从总体上探讨绘画和设计以及他关于色彩的理论”,还包括解剖学及人体部位方面的评论,据说是由米兰的一位名不见经传的艺术家持有。这些非常可能就是成书中缺失的手稿,后来逐渐以《绘画论》之名为人所知,首次出版于1651年,1817年的版本更加完整。有人提出买下它,但梅尔齐拒绝了,坚持维护全书完整。1570年他逝世以后,他的侄子也就是他的继承人,律师奥拉齐奥·梅尔齐(Orazio Melzi)觉得可以无所顾忌地按照自己认为合适的方式处理书稿。事实上看来,奥拉齐奥孩子的家庭教师拿走了其中一些,其余的也都分别送人了。一组手稿落到了雕刻家庞派奥·莱奥尼(Pompeo Leoni)的手里,他承诺向自己的雇主——西班牙的腓力二世献出手稿。他确实这么做了,把手稿带到西班牙,可还没等他达成目的,腓力二世就去世了。于是,他转而将删节后剩下的部分编成一大部独立的书卷,其中有些配有大约一千七百张图样和草图,这些图有很多都安排得随随便便,看起来互不相干。这部一千两百二十二页的书其实是一本剪贴簿,被他命名为《大西洋古抄本》。至于他删掉了多少内容,无从知晓。

莱奥尼1610年去世时,他的继承人坡里多罗·卡尔奇(Polidoro Calchi)得到了这部书与其他一些手稿,又在1625年把这些卖给了伽里阿佐·阿克那提伯爵(Count Galeazo Arconati)。到此时为止,人们已纷纷得知达·芬奇的手稿留存于世,并且价值连城。1636年,阿克那提把《大西洋古抄本》以及十一卷其他的达·芬奇作品捐给米兰的安布罗西图书馆。图书馆创建人——枢机主教费德里科·鲍罗麦欧(Cardinal Federico Borromeo)已于1603年捐赠了另一卷,所以现在馆藏总共十三卷。有一定量的书稿落入其他人手中,其中无疑又有好几卷后来遗失。

《大西洋古抄本》原页,达·芬奇手绘植物学研究

拿破仑于1796年侵略意大利时,声称这些手稿是战利品,结果《大西洋古抄本》被带到法国国家图书馆,其他十二卷被送至巴黎的法国研究院。每一卷都经过仔细检查,首次在万切利(J。 B。 Venturi)的一篇文章里得到描述。如今它们为人熟知的形式是万切利以从A开始所编的字母序号。拿破仑战败后,《大西洋古抄本》被送回安布罗西图书馆,现在它被分作十二卷,从莱奥尼的册子里分出来并妥当地重新装裱。别的书稿在巴黎存留至今,只有一个例外:《论鸟类飞行》的笔记原来与手稿B装订在一起,但在19世纪上半叶不知何时被偷走,后来经过一系列颠沛流离,这本书现在保存在都灵图书馆。

原本归梅尔齐所有的其他手稿通过某种途径流落到了英国。这些看上去似乎是庞派奥·莱奥尼留在西班牙的手稿的一部分。1638年,它们的持有者,一个西班牙人,将它们卖给了阿伦德尔伯爵托马斯·霍华德。霍华德当时正在西班牙旅行,他把手稿带到英国,可能献给了查理一世,因为这些手稿中的一部分,即《大西洋古抄本》于1681年被捐赠给英国皇家学会,随后于1831年被安放在大英博物馆。保留下来的书稿,包括解剖图,被送到位于温莎的英国皇家图书馆,与汉斯·霍尔拜因的一些画作一起,存在一个上锁的大箱子里,直到一个多世纪以后才重见天日。如今,在英国的部分手稿散落在温莎的皇家图书馆、大英博物馆、维多利亚和阿尔伯特博物馆(构成福斯特藏品),还有直到最近收入霍尔汉姆宫的莱斯特藏品。《莱斯特抄本》现在为身家亿万的微软总裁比尔·盖茨所有。肯尼斯·基尔估计,达·芬奇的原稿只有三分之一保留至今,或者说是其余的还没被找到。

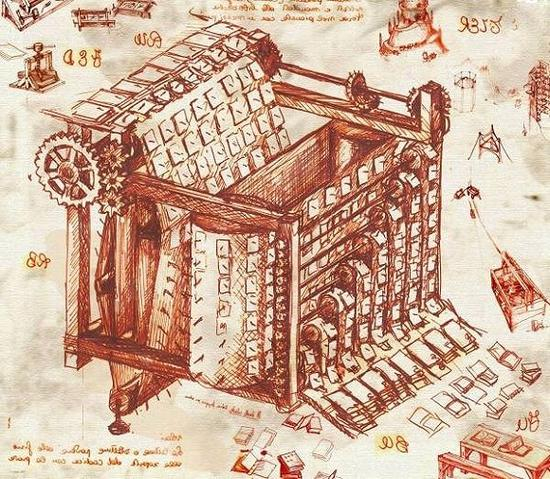

达·芬奇机械手稿还原模型

但是至少对那些曾名噪一时而现在人们认为不可挽回地消失的手稿,希望尚存。近至1965年,两本显然失踪很久的笔记在西班牙的国家图书馆被重新发现。第一卷,今天被称作《马德里抄本一》(Madrid CodexⅠ),内容涉及理论力学,而第二卷《马德里抄本二》(Madrid CodexⅡ)是一本笔记杂集,题材多种多样,包括绘画、防御工事、运河修凿、地质学和光学等。

手稿的散失从很早就开始了。因为梅尔齐得到的材料只是达·芬奇带到法国的那部分。事实上,在1516年时,达·芬奇的解剖学作品有相当大一部分留在了佛罗伦萨的圣马利亚医院,并因此丢失。之后的损失情况只能靠猜测了。例如,费拉拉公爵在1523年得知,梅尔齐拥有的手稿里有“达·芬奇关于解剖学的小册子”,可是“小册子”表明这些研究结果是写在袖珍本里的,而温莎城堡中的手稿没有一本是这种形式。

达·芬奇解刨学手稿

研究和理解现存的手稿是一项极其耗费心力的工作。达·芬奇有时候似乎有一种强迫症状,要把自己所知的一切,或至少是关注的一切问题都记下来。甚至如果学者们有机会细读未经改动的原稿,会发现它们像拼图一样,观察结果、猜测和互不相关的思想被拼凑到一起,毫无条理,几乎不按照范围或时间顺序分类。不过要考虑到这些手稿都经过剪贴,比如《大西洋古抄本》和其他一些已被弄乱的原稿的杂集,更不用说缺少关联的资料,这些资料本来可能在一些笔记本和散页里,现在遗失了——结果,文学和科学领域的书稿互相混杂。对后人来说幸运的是,这反而激励了一批批研究达·芬奇的学者迎接挑战,特别是我们当今的学者。他们,还有我们,通过他们的作品,即便还不完整,但也有幸成功地了解到也许是世上最开阔的,无疑也是最富有魅力的心灵。

文 [美]舍温·努兰

译 谢晗曦