吞吐大荒开幕式现场

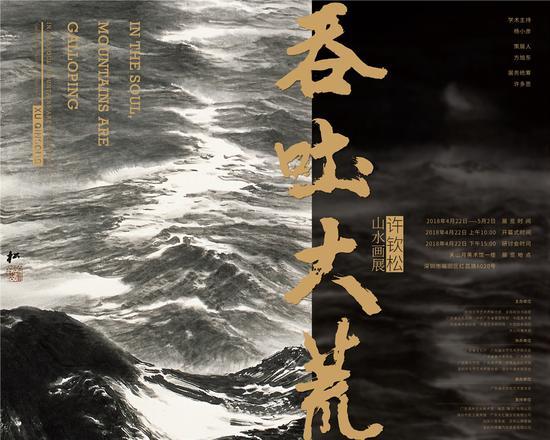

2018年4月22日,中国美协副主席、广东省文联主席、广东画院院长许钦松先生个展“吞吐大荒——许钦松山水画展”(以下简称“吞吐大荒”)在深圳关山月美术馆正式开幕。这是继2012年中国美术馆许钦松个人学术展“吞吐大荒——许钦松山水画展”之后,又一次重要的学术回顾展。

关山月美术馆收藏艺术家许钦松作品

“吞吐大荒”:空茫雄浑的大山大水之境

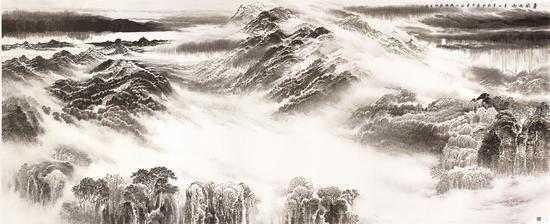

“吞吐大荒”集中展现了许钦松近100余件山水画代表作品,类型包括巨幅山水画作、写生小品。本次展览由“妙不自寻——造境中的文化自觉”、“行气如虹——笔墨中的宏大抒情”、“日出月入——实践中的现代转型”、“写泄万壑——时代的地平线”四个部分组成,以艺术家许钦松各个时期的山水画代表作,集中呈现其近年来的学术和创作的成果,通过全新的展线和代表作,让观众进入许钦松空茫雄浑的大山大水之境中。

与此同时,“吞吐大荒——许钦松山水画展”2018年巡回展也在进行中,在关山月美术馆展览之前,巡回展已在澳门艺术博物馆举行。许钦松告诉记者,此前由于工作原因,巡回展暂时停了下来,从2016年开始,“吞吐大荒”巡回展相继在上海、河南、西安、武汉,以一年两次的频率举行,但今年计划的巡展次数多于往年,在澳门展览之后,还将于江苏美术馆、山东美术馆以及重庆美术馆举行,至此,“吞吐大荒”系列巡回展,在全国各地举办近十场。

“吞吐大荒”展览现场

相比中国美术馆的“吞吐大荒”展而言,关山月美术馆的这次展出的新作多了很多,许钦松介绍,新作数量约为展览作品数量的四分之一。从2012年到现在近8年的时间,许钦松进一步加强作品风格样式的探求,也有一些比较大的突破。在此次展览中,根据策展人杨小彦的思路,对其展览作品进行了重新的梳理和展示,并加入一些新的作品、部分写生作品,使展览显得更为丰富。

改革开放40周年,作为最具代表性的广东山水画家,许钦松的艺术创作得益于广东这片改革开放的热土。“广东对于外来文化的接受、融合,要比其他地方都来的早,来得快,改革意识也更强。”许钦松表示,他对山水画的探求,也和生活在这样的环境里密不可分,在这里,打开窗口看世界,走遍全世界,眼界打开以后,就会反过来,借外部而内观,内观和外观的视野和方法,使得他对山水画更产生了全新的认识。“走到现在的年龄段,要更大胆地向前走,更要有创新拓展的锐气,现在的艺术创作刚刚进入成熟期,是人生的黄金时代。”

“吞吐大荒”展览现场

已有几十年山水画创作积累的许钦松,仍旧激情饱满,期待一次又一次的蜕变和升华,他希望借助展览的方式,听取各方意见,提升自己对山水画的再思考和反思,让展览对创作在一定程度上形成刺激,“画家一定要做展览,正如演员必须演出,画家的作品,没有给观众看,整个审美过程是不完整的。”另一方面,他希望通过展览、讲座等形式,将自己的“大山水观”和山水画思想,在更广泛地范围内传播出去。他说,“我始终认为当代人要有自己的山水观,我们的画作是给当代和后代人看的,艺术家要引导审美,不能落后于普通人,要更有创意性、引领性,这样才能让一代代人的审美逐渐提高。”

在此次展览中,策展人更是利用全新3D技术,将许钦松山水作品进行立体呈现,让现场的观众不仅能从视野上感受到许钦松作品的宏大,更能通过影像的魅力,使观者全身心得浸润到无人的苍茫之境中。此次3D技术选取了许钦松的几件作品进行尝试,他非常鼓励这样的尝试,“广东人敢于做尝试,我也在思考,平面、纸本的书画作品,怎样和当代科技结合,具有无限的空间和可能性。”思想从来都不保守的许钦松,希望在适度的范围内进行探求,加强艺术作品与观众的互动。

“吞吐大荒”策展人杨小彦表示,许钦松重建山水的美学地位,突出笔墨的语言价值,去除枯寂虚无的出世观念,强调造境与时代的血肉关系,摆脱针对地貌的“写生”式局限,独创宏观渺远的艺术图式,立足广东,面向世界,成为许钦松山水的内在使命,更外化为他个人对于“宏大抒情”的风格定义。

“吞吐大荒”展览3D展厅现场

“吞吐大荒”的大山水观

《山海经·大荒西经》曰:“大荒之中,有山名为大荒之山,日月所入,是谓大荒之野。”大荒山乃日月出入之处,有气壮山河,吞吐日月之势。南朝诗人鲍照曰:“腾波触天,高浪灌日,吞吐百川,写泄万壑。”“吞吐”是烟云缭绕的意象形容,也是天人合一的自由状态。“吞吐大荒”尽显气势磅礴、壮美辽远的大好河山,表现出一派空茫雄浑的气象,这正是许钦松山水画追求的目标。

“吞吐大荒”这一主题与许钦松的艺术创作密切契合。许钦松致力于山水画的探索,创作与当代精神、当代审美相结合的山水画,在学术中,他提倡“大山水观”的艺术思想,以其大笔墨观,通过视觉方式的改变,灰色地带的极限探求,金石入画、光色入画等变革性手法,表现雄浑壮观的山水画境界。华东师范大学美术学院院长张晓凌表示:许钦松成功的构建了一套新的山水语法体系。

“吞吐大荒”展览现场

具体而言,许钦松“大山水观”的山水画,主要有以下七大特点。

第一,提出有别于前人山水画思想的“大山水画”观。许钦松的山水画思想,相比前人有了很大的改变。自南北朝以来,中国山水画一直秉承宗炳《画山水序》提出的“可行、可望、可游、可居”的审美思想,在许钦松看来,古人建构的这种山水画是为人而作,让人享用的,“当今世界,我们面对世界的共同命运,地球、环境的命运已发生了巨大改变,人与山水的关系也发生了很大的变化,从过去人和自然融合,天人合一、和谐的状态,变为现在自然受到人类的侵占和破坏,已经到了危难的关头,我把山水画表现为只可远望、膜拜,不可进入、不可惊扰的这样一种状态。”许钦松表示,为了表现出自然、山水画的崇高性,他回归到山水画最初的状态,以混沌初开,来自远古的自然力量,远眺宇宙和自然,人类站在此岸,远望彼岸,人力所不可企及的精神圣地,二者形成这样的一种对比、对应的关系。许钦松的“大山水观”,从视角、笔墨、技法等多个方面诠释他对于现代山水画的思考,得到理论界一致的肯定、赞赏。

第二,形成独有的“大笔墨观”。笔墨是中国画最本质,具有独立审美价值的部分。过去的笔墨观强调的是一笔一划的书写性,或者“书画同源”的艺术观,古人笔墨观的落脚点是技巧、思想、感情相融而成的“小笔墨”,是一笔一划的个体语言汇集、交汇形成的语言系列。许钦松把笔墨语言推及到精神层面的高度,提倡“大笔墨观”,在他看来,“大笔墨观”表现的是一种画面,“大的线条起伏的变化,就如远眺万里长城在山岭中起伏的线条,它的一砖一石,就是小笔墨。”“大笔墨观”是从传统中国画审美框架衍生而出,但又跳出限于文人思想的小格局,大大拓展了中国画笔墨原本的内涵和极限,提高到画面的构建,气场、动势,这一观点得到了业界的肯定。

第三,视觉方式的改变,提出“环视法”。1996年,许钦松到尼泊尔出国访问之时,得到良机,在直升飞机上翱翔于尼泊尔上空,俯瞰雄伟壮观、气势撼人的雪峰。“雪峰那种连绵万里,磅礴的力量和撼人的气势,给我带来极大的震撼和启迪。”相比古人的山水画而言,今天对宇宙、地球、自然的认识也大为改观,人类登陆星球、登上太空,宇宙研究不断进步,宇宙观的进步,对于山水的认识范围已经超越了古人对山水画的认知范畴。“我们观察自然的角度和方式也有很大的改变,能够在很高很广的视角观看,很多图像进入视角。”与此同时,绘画的欣赏方式也发生了改变,观看山水画已经在美术馆这样庞大的空间中发生,人们的欣赏角度和方式发生改变。

中央美院教授、著名美术评论家薛永年表示,在古代山水画追求高远、平远、深远“三远法”的基础上,许钦松创造了“广远法”的新构图模式。观看、观察自然的方式加强了许钦松画中宇宙意识的呈现和表达、支撑,大大改变传统山水画的空间意识,这种视野和变革是古人所没有,在同辈中也鲜有这种思考和表现,却是未来中国画发展至关重要的改变。

第四,纯水墨灰色极限的探究。在许钦松的画作中,他将笔墨黑白之间的灰度空间产生了极为敏锐探索和表达,写出了自然大气象、新感观的大山水意象空间,展现出岭南这方水土中山水画创新的一个新高度。从整部中国山水画史看来,在黑白层次的表达上,并没有很好的拓展淡墨的层次,寥寥数笔,没有表现出墨色内在的层次和表现力。“就如一首钢琴曲,最高音和最低音之间的中音区域,那才是最为广阔的地带,但中国画的黑白只是在某个单调的音区中进行。”许钦松对画面灰色极限的探求,做了大量探索工作,使得墨色层次发生根本性的变化。结合到他的画中,在雄伟壮观的山水间,烟、雾、云的表现,尽在水墨墨色的控制中,变化多样,层次无穷尽,甚至达到极限。许钦松甚至有时直接用在画面上用清水,不经意和之前着色的墨色碰撞,也会产生奇妙的效果。墨色的变化和光色的敏感度的发挥,使得他的画面灰色极度丰富和变化。

第五,金石入画。许钦松的画作不会因为墨色的渲染而让人感觉虚浮,这得益于他曾经学习书法和版画的经历。许钦松学习书法时临摹了很多碑帖,“从毛笔的书写到刻石的二度转变,使得书法内在的苍老、厚重的力量感加强,用笔和用刀是两回事,在前人的碑帖中研究,加强了画面,毛笔的力量。”另一方面,许钦松长年学习版画,以刀带笔,笔力雄健。这种金石味和墨色自然交融,焕发出新的气象,成为他不同于其他画家最显著的优势,又和中国画原本追求的厚拙、雄浑、厚实的层次感相呼应,大大增强了许钦松山水画的力量感,尤其是对于山体结构的厚重和力量,这点烟雾云极度的灰色和灵动相统一。在以往的山水画中,要在画中同时展现出这样的深厚和灵动是异常困难的,但许钦松的画中得到很好的统一。两者在对立的矛盾中,在许钦松的把控之下,反而形成很好的画面语言。冲突统一的效果,成为他个人山水画与其他人为画家最大的不同。

第六,光色入画。许钦松早年曾学习油画水彩,具有很好的色彩修养,在对颜色和色调的把握,远胜于一般的中国画家。许钦松画作中变化的微妙性体现得淋漓尽致,颜色的调配,水彩颜料,颜色和墨色的关系,产生相融相生的效果。自古以来,山水画家就有对光的研究,宋画倡导的“石分三面”就是追求在光色之下,表现出石头的立体感,这是山水画对于光线和立体感最大的描述。在许钦松的创作中,他不再强调这种自然光,而是一种神秘的天光,带着很强的宗教意识,他画中的光线居高临下、俯瞰大地,具有一种神圣至高的力量,似乎瞩目整个自然和人类的变化,他将画中的光线提升到一种圣神的高度,光照神州,更显示其画面的磅礴大气。

第七,把握瞬间即永恒。最近,许钦松参与创作的《长江万里图》巨幅长卷在中国国家博物馆展出。在这一巨制创作之后,许钦松欲罢不能,继续创作了“长江”系列作品。一部分是进入太行山的作品,另一些是出国和在外地的写生,成为最新几年探索的一种呈现。在新展中,就展出许钦松“长江”系列的一件四尺长条画作。许钦松年轻时曾游历长江,当年的经历历历在目,那时长江还没有长江大坝,坐船顺流而下之时,让人体验到“千里江陵一日还”,两边的景致瞬间即逝,一闪而过。在新作中,许钦松就在画中表现出这种一闪而过的印象,长江在记忆中有种跳跃的感觉,形成一帧一帧的画面感,改变固有山水画大而全的表达方式。使得许钦松的作品具备有一定的当代性,这样的表现方式,在展出呈现之时,也异常新颖。

吞吐大荒 公众讲座

吞吐大荒 公众讲座 现场观众提问

源头活水与鸿篇巨制

2017年11月9日,习近平主席在人民大会堂东门外广场为美国总统特朗普举行了正式的欢迎仪式,与夫人彭丽媛和特朗普夫妇在人民大会堂的大厅里合影。两国元首及其夫人的大合照背后的山水画,是当代岭南画派的山水大家许钦松2008年创作的巨幅作品,名为《南粤春晓》。这件建立在写生基础上的巨作,却融汇了许钦松深刻的绘画变革思想。著名美术理论家、《美术》杂志主编尚辉分析,《南粤春晓》的成功之处在于画家以写实性的笔触铺叙了岭南秀丽壮阔的河山,但画家又不局限于自然山川的实写,为了充分凸显这幅山水画的空间建筑感,以构图强化画面的张力和扩散性,形成了画面巨大的空间张力和雄伟气势。

写生是许钦松山水画创作很重要的取法手段。在写生中,许钦松透过古人的笔墨形迹,以当代人的视角思考过去已有的写生观念及写生方式,同时对西方的写生方法进行借鉴。许钦松表示,写生是观察、感悟、理解自然最有效的方法,如果只是眼睛看,对自然的印象是会打折扣的,“如果通过眼睛观察,大脑指挥控制到手之后,观看、手脑相互关联,不仅加深对山水的理解,也会让观察更深入,自然山川之景牢牢深入地深入脑海中,积累变多后,脑海中就能储备很多观察自然形成的素材。中国画的表达是通过二度创作,从眼睛所见的第一自然,进入心中,再从心灵深处,通过思考和毛笔,在情感涌动下,将心之自然转变为画面,第一自然变为第二自然。许钦松反对将写生之作直接当成作品,他认为,写生不能代替创作,在他看来,二者具有不同的目的性和指向性。“写生是山水画家不可或缺的手段和养分,一些画家创作中没有及时补充自然养分,慢慢地画面流于形式,心灵枯寂,画面程式化,那就很危险了。”

在“吞吐大荒”新展中,不仅展出其代表作,还展出一部分写生作品,其中包括“长江”系列、“太行山“系列,以及出国在外地的写生作品,成为许钦松最新几年探索的一种呈现。许钦松的山水画创作不断观察自然,研究写生,保持对自然新鲜的观察热情和探求欲望,他将源头活水注入创作,保持创作的新鲜感、活跃感,创作源源不断。“在自然里观察到,让人感动的现场感,是很重要的情感,自然而然在创作中会涌现出来,出现的作品才会有画面的生动性。”

有成就的画家,必定有几幅尺幅巨大的作品,相比同代山水画家而言,许钦松巨幅作品尤其多。“大笔墨、大视觉确实要通过大幅作品的创作,有效地进行实践,解决创作过程中思考的问题。”许钦松将他对“大山水观”的所思所想,落实在画面上。“当然,不是所有观察自然的结果,都能落实在画面上。”许钦松介绍,在庞大的空间意识里,必定会有一个场景,不是眼前所见之景,而是围绕这张画作,整体呈现出的主题、意境,汇聚成画面的表达,解决创作思考的问题,这是许钦松这么多年来坚持画大画的原因。多年来,各种规格的作品他都画过,尺幅不一样的作品,针对的问题,需要解决的问题是不一样的。

许钦松的家离海而居,面临无边无垠的大海,心境和眼界也变得开阔。随着年龄的增长,许钦松走的地方也越来越多,见识了世界各地,面貌各异的大山大水。视野开阔,坦然的胸襟,开阔的成长空间都让他产生了一种庞大的自然、绘画观。许钦松创作出一般画家达不到的尺度,令人惊叹!在许钦松的画中,南方的秀丽和北方的宏观山水得到统一,南方的灵动,北方的气势,二者汇聚在一起,成为许钦松作品不可抵挡的优势。

吞吐大荒 学术论坛现场

吞吐大荒 学术论坛嘉宾合影

许钦松受聘陈少梅艺术研究会名誉会长

民族自信与文化自信

本次“吞吐大荒”展览的主旨“立足广东,面向世界”,也是许钦松一直进行山水画创作的使命,他对山水画的创作,怀抱一种使命感,对自身有一种内观和外观,要走出去,许钦松表示,在今天,内观和外观,落地自我,不仅是艺术家的自我,还要落脚在一个民族的发展。

习近平主席指出,“把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来,把继承传统优秀文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。”在这样的时代背景下,重建山水的美学地位,突出笔墨的语言价值,去除枯寂虚无的出世观念,强调造境与时代的血肉关系,摆脱针对地貌的“写生”式局限,独创宏观渺远的艺术图式,立足广东,面向世界,成为许钦松山水的内在使命。

改革开放40年来,我们打开世界,打开国门看世界,也让世界看中国,这两组对应关系的最终落脚点一定是让中国文化的价值观,艺术审美,走出去。“在当前,我们在提倡民族自信之时,也应该提倡文化自信,学习西方,但不是讨好西方,完善自我发展的动力。吸纳好的东西,优秀的文化,在当代的语境下,通过有效的艺术作品,用我们的审美去影响世界,这才是我们最大的成功,以东方的艺术影响西方艺术,而不是被西方艺术牵着走。”他强调,“让传统文化不断在‘碰撞’中实现融合与创新,从而坚定文化自信。”许钦松表示,文化自信落地,面向世界的同时,将我们的文化放在世界格局中,向世界展现中华文明成果。大国文化走出去,必须推广、高扬这样的气派。

作品赏析

春风化雨,中国画,230x550cm,2011年_1

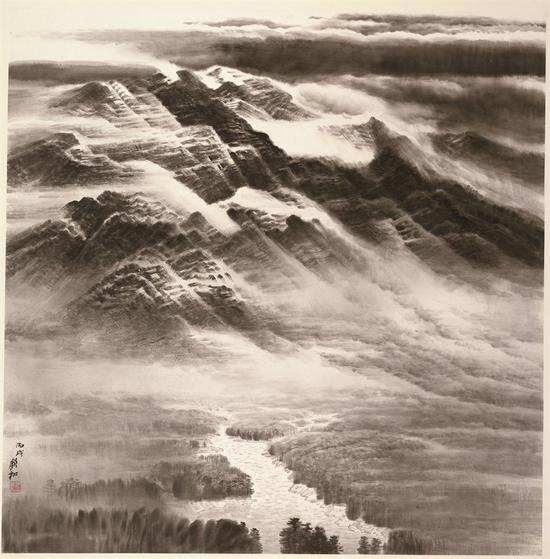

大地风骨,许钦松,中国画,650cmx230cm,2009年

大地风骨,许钦松,中国画,650cmx230cm,2009年_meitu_1

丰碑,中国画,240x600cm,2011年

昆仑,中国画,240x600cm,2011

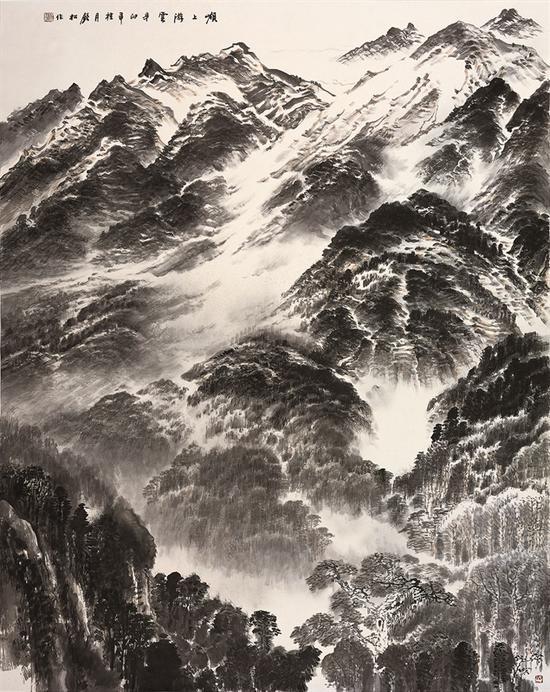

岭上游云,中国画,许钦松,180x145cm,2011年

深圳展海报 新

晓梦,许钦松,123x123cm,2006年

云壑古道,中国画,230x550cm,2011年

云壑烟林,许钦松,中国画,618x215cm,2008年

艺术家简介

许钦松

许钦松,1952年生,广东澄海人。国家一级美术师,国务院特殊津贴专家,第十一、十二届全国政协委员。1998年获广东省“五一”劳动奖章,“跨世纪之星”荣誉称号。现为中国美术家协会副主席、广东省文学艺术界联合会主席、广东省美术家协会名誉主席、广东画院院长、全国政协书画室副主任,中国文联全委会委员、中国艺术研究院研究员,博士生导师、中国国家画院院务委员、中国画学会顾问、广东省人民政府文史研究馆馆员、广州美术学院客座教授、广州大学美术学院名誉院长,广东中国画学会名誉会长,并担任2010年广州亚运会开闭幕式艺术顾问,2012(伦敦)奥林匹克美术大会艺术指导委员会艺术顾问,“其命惟新——广东美术百年大展”总策划。

主要作品有:《潮的失落》、《心花》、《个个都是铁肩膀》、《诱惑》、《天音》、《南粤春晓》、《岭云带雨》、《高原甘雨》、《甘雨过山》、《长江揽胜》等。曾获“第七届全国美展”银奖、1992年日本·中国版画奖励会金奖、 ’91中国西湖美术节银奖(版画最高奖)、“第十届全国版画展”铜奖、80-90年代中国优秀版画家鲁迅版画奖、广东省第四届鲁迅文艺奖一等奖以及广东美协50年50件经典作品奖等多项大奖。作品被中国美术馆、中国国家博物馆、广东美术馆、江苏美术馆、河南省美术馆、武汉美术馆、陕西省美术博物馆、广州美术馆、广州艺术博物院、深圳美术馆、原中国版画家协会、美国驻华大使馆、澳大利亚佩斯艺术博物馆、日本国际版画艺术博物馆、泰国国王钦赐淡浮院、北京人民大会堂、上海世博会中国馆等机构收藏。出版有《许钦松》、《许钦松版画集》、《许钦松山水画集》、《许钦松自传体文集》、《当代名家精品—许钦松》、《象外之象—许钦松山水画集》、《时代意象—许钦松艺术研究》、《年度大家—许钦松》、《中国当代艺术经典名家—许钦松》、《中国当代名家画集—许钦松》、《此岸·彼岸—许钦松谈山水画艺术》、《荣宝斋当代书画名家——许钦松山水画集》等。