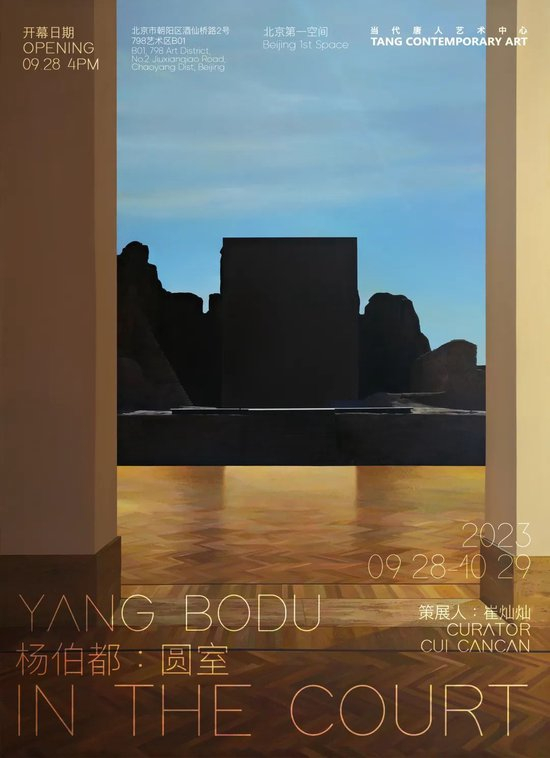

展览海报

杨伯都:圆室

Yang bodu:In the Court

策展人:崔灿灿

Curator: Cui Cancan

2023.9.28 - 10.29

当代唐人艺术中心 北京第一空间

Tang Contemporary Art Beijing Ist Space

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

新浪讯,2023年9月28日下午,艺术家杨伯都的个展“圆室”在当代唐人艺术中心北京第一空间正式对公众开放,由崔灿灿担任策展人。“圆室”展出艺术家新创作的“在美术馆”及“圆室”系列,以及最新的“骆玉笙”系列,共近二十件绘画作品。

《在美术馆-圆室2 7:21》,布面油画,200 × 275 cm,2023

记忆的圆室

1、

“有⼀个场景:下午三点,我走进柏林的博物馆岛,外⾯在刮风,阳光透过窗子照进展厅,我站在这⾥,我清晰地知道此刻的时间和地点,以及我来到这⾥的目的。面对着被安置好的雕像,我报以理所应当的观看,与其说我在欣赏艺术,不如说我在享⽤这种静谧。 ”

——杨伯都

我时常感觉杨伯都的画作来自我所经历的过去,那是我在国外看美术馆的记忆。偌大的展厅,在脑海中化作的一瞥。可能是记忆的生成,有某种奇特的化学反应,当你身处博物馆中,很难察觉“空间的感受”和众多“名作”哪个会留在记忆里?“一瞥”置身于当时,只是众多目光里的一个,直到多年后,这个抽离出画作的凝视,无意间成为这段记忆中唯一的凭证。

记忆的画面总是偶然的,我总将杨伯都的“美术馆系列”与有关记忆的叙述进行关联。和“故事”相比,它并没有完整的情节,也并不揭示某个道理。说是某种“情境”,它又有些抽象和短促,匆匆一瞥,像是“余光”所得。我更愿意把它称为“情形”,它是空间的气氛,发生的踪迹,记忆的躯壳或是现实的虚像。

“空间”也暗含着艺术家的某种理想。美术馆里的情形既是艺术家描绘的主题,又投射了个人的情感与意识。在长达10年的时间中,杨伯都反复描绘着美术馆里的各式时空。那是一个和现实有着极大差异的世界,无论多么动人心魄的悲歌,过往历史的纷扰与起伏总是在美术馆里尘埃落定。在这里“观看”有着足够的距离,往前数500年,那些发生足够遥远,以至于我们难以全然目击事情的起始与结尾。往近数,数年间,现实的迷雾仍未褪去,我们置身其中,缺乏观看需要的距离和时间的沉积。

美术馆亦是现实的反题,它像是熙熙攘攘的城市中的一处静室,一种隐语。无论窗外上演着什么样的故事,现实有着何种不安和遭遇,你总能在叠合的空间中净化感受,获得别样的时间感。人们驻足其中,凝视着画作中的世界,触碰遥远的历史与故事。但也因为时间的尺度,阻隔了当下,感受变的悠长而恒久。

《在美术馆 2023 2:05》,布面油画,200 × 150 cm,2023

某种意义上,杨伯都所描绘的是时间的韵律。而在10年的叙述中,韵律又有着自身的削减。从硕大而又开敞的展厅,到层层墙面的阻隔,再到局部中私密的转折,空间总是在逐渐凝聚,目光亦越发细微。

在最初的物象上,挂有作品的墙面,充满内容,杨伯都以写实的手法,记录了艺术史和艺术家在美术馆游历时的所得。几年后,她的工作越发推向极致,物象在不断的减少,空间的尽头也逐渐转化为局部。2019年,杨伯都画了几张博物馆中的展台,台面上早已空无一物,它与背景中的白墙一起,将故事与情节彻底的清除。空间回到了自身原有的结构。直到,地板之海系列的出现,墙面变成了天空,实体变成了虚无。这个长达十年的美术馆系列,又回到了它的来处,它曾经承载的历史和信息,转化为一种更为抽象的意象:地板像是海浪一样无穷无尽的延伸,指向更遥远和广阔的时空。墙面化作天空,海平面上只有两座岛屿,隐隐约约的保存着故事发生的可能。在空间的分隔处,海,承载着岛屿,它一次次冲刷着记忆的边缘,然而海就是海,它不听人的陈情,就像命运不听人的辩驳,大海从不留下任何可被铭记的踪迹。

无论杨伯都的作品中描述了美术馆里的哪些画作,那些墙面上悬挂的作品并非是她所叙述的中心,也不是杨伯都最初的灵感。和艺术史中那些经典的“画中画”,“隐喻的再隐喻”相比,杨伯都更关心美术馆中独特的时空关系:来自历史的名作如何定格于一个瞬间,建筑如何容纳作品中的时空,空间的叠合里观众的游移,现实的记忆与观看的目光有着何种关系?

《在美术馆-圆室3 11:05》,布面油画,275 × 200 cm,2023

2、

在杨伯都的记忆中,有个挥之不去的场景。1980年代末,她住在天津的紫金北里,那里原本没有什么特色,它和绝大多数城市中的小区一样,有着相似的街道、景色和结构。直到1991年,5岁的杨伯都在窗外看到一个奇特的景象,硕大的天津广播电视塔在她眼皮下建起来,屹立在湖的中心。这座庞然大物长久的分割了窗外的世界,成为天空的阻隔。那是孩童眼中最初的观看,窗户的视角、高耸的结构,透视的阻隔,在彼时早早预埋了杨伯都的目光。多年后,与之相似的经历,激活了这段有关“目光”的记忆,留学美国的杨伯都,在纽约街头,在两座高楼的缝隙之间,看到狭窄的天空。

和美术馆系列相比,《圆室》更像是杨伯都理想中的时空,画作的居所。空间借用了迷宫的概念,由9个正方形房间组成。它们有一样的尺度、体积、色彩与质感。展场有4个入口,每条边亦有3个房间。白墙和门洞分割着每一个同等的结构,观众需要穿过重重高大的窄门,才得以抵达展厅中唯有的8件作品。

取名《圆室》又来自一个事实描述。这个空间虽然有着方形的外观,但观众如若全部走完,行走的轨迹却是一个圆形。因此,这个名字又是一种对身体移动和观看轨迹的描述,它代表着一个隐形的心理线索。它也包含了某种意象,四个门既非入口也非出口,它们更像是没有开始、也没有结束的圆形,时间没有终点,也无法抵达尽头。这也是艺术家设计的初衷,如何用空间的方式,为观看提供一个时空无限延伸的场域。

这个迷宫式的空间,同样阻隔了现实,以摆脱现实的侵扰,进入一个只有抽象的气氛、感知、意识的应允之地。观众每穿行一层,外部世界就被剥离一层,每一个门洞和下一个空间都承担了“过滤”的作用,“穿行”成为一个感知纯化的过程。或者说,在《圆室》中,杨伯都以空间的层层叠合换取了时间的绵延,它是时间对时间的评论,成为一段时空对另一段时空的援引与注释,引领我们走向别样的感知方式,对时空本身的感叹。

这个“迷宫”式的展厅结构,也为观众作品提供了静谧而又纯洁的阅读感受,真实的空间与画中的虚构才最终完成了移步换景,成为一种绵长的格调。这也意味着艺术密切参与了建筑,可以被每个人看到,画面中的情形与叠合的空间完成了某种共谋。

《在美术馆-圆室b 11:01》,布面油画,189.5 × 107 cm,2023

画作中的“门洞”既是一个出入口,也是下一处空间透视的“四角”与“画框”。8张作品描绘了两处户外的风景,它源于杨伯都在高昌的一次旅行。这些2000多年的遗址,历经数千年的风化,诸多朝代和王国的更替,时到今日,你仍能想象曾经高度的繁荣与无限的辉煌。只是,最初的建造者渴望万代的期许,如今只剩下皇权的遗迹。但无论有着何种故事,这些遗留的古迹都有着相似的纪念碑性,它蕴含着一种史诗感,它与历史中的阿房宫、明堂、天坛,库布里克电影里的黑色金属块一样,像是祭祀,欲接受某种与天连接的信号,成为一个时空中的介质,连接未来与过去。

8张圆室中的画作,亦是杨伯都对两处风景的变体。画作间不同的时刻,组成漫长的钟表。时针有时指向黄昏、有时指向清晨。在黄昏和傍晚之间,已经入夜,但阳光留下的影子还没消退。而在正午,最晒的时候,白花花的让你头晕,有着闷闷的一种灰色。时间在这里被静止,仿佛被钉在墙上,而秒针在“一瞬”与“恒久”间徘徊。于是,黄昏成为一个转化点,明晃很快转成黑白。

时针又指向空间,画作中高昌夜晚上空的一颗星点,与杨伯都工作室外的星点既是一物,又相隔数千公里。空间感又源自于《圆室》的内部,和大多数风景画相比,杨伯都的空间并没有提供出口,远方总是被阻隔。画中的透视既邀请我们通过门洞进入,却又不断的将我们推出。画中的近景是真实的,物质是重要的,它让你毫无防备的进入场景。之后,叠合的空间,四边的墙体,又吸引着我们去寻找尽头,但远景要么是阻隔的,要么是虚幻的,尽头也只是空无一物。或许,正是这种缘故,我们才能理解杨伯都作品中始终存在的凝固感。她所表述的并非风景里的喜怒哀乐,而是潜藏在意识中对“转化点”本身的兴趣。

直到空间的尽头,转化的谜底才被完整的揭示。那些远看像是“一线天”的画作,与孩童记忆中的“目光”,窗外湖心的天津电视广播塔的阻隔,纽约两座楼宇间的天空在杨伯都的经验中才得以弥合。然而,无论何种概念,《圆室》绝非逻辑或是美术史的产物,而是内在于艺术家自身的情感。2014年,杨伯都在父亲的病床前,度过了一个又一个的白昼与暗夜,面对死亡的到来,疾病像是一场漫长的黄昏。杨伯都第一次开始想象一个没有入口和出口的空间:这是一个没有门的房间,这里没有头,也没有尾,没有东南西北,只有无尽的迷途。或许没有选择,才能让人心安,灵魂的深处所需要的并非是“可能”,而是绝境和宿命本身才能让你释然。

也因为这段经历,对门的意识,对出口和可能性丧失的敏感,埋藏在杨伯都内心深处的吸引,塑造了杨伯都的目光。若干年后,一个酒店中的场景在冥冥之中解答了杨伯都对于空间的想象。那是一个暗光下的通道,当你走出电梯门,左右的空间一模一样,同样的门,同样的尺度,你无法辨析,也没有选择。这个貌似的封闭的空间给了杨伯都最真实、深层的安慰,生活中的明线与暗线在这里汇合。

或许还有另外一种更艺术的解释,那张勃克林创作于18世纪末的《死之岛》成为《圆室》最好的评论,它前后有7个版本,在杨伯都的印象中反复存在,它既是个人痛苦的救赎,又在一个更漫长的时空中,驶向最终的宁静。它与弗里德里希画中的新月,夜晚的迷雾,废墟上的死亡与新生,有着一样肃穆的悲剧感和永恒的史诗性。但《圆室》又是当代的,它不是对历史的凭吊,亦非渴望崇高的信仰,它有着现代社会的流动感,时空的交错,空间的递进,光的跌落,它在情感上接近中性,近乎零度。

3、

“劳累后的睡眠,暴风后的港口,战乱后的和平,生命后的死亡,这是最大的快乐。”

——康拉德墓志铭引自斯宾塞的诗

展览的最后,《骆玉笙》系列为我们增添了一个新的观看视角,一个关于逝去本身的故事。

几年前,杨伯都陪祖母在天津看了一场京韵大鼓的演出。演出者上台的顺序由年龄决定,从最年轻的再到最年长的。起初,她对这些传统的剧目并没有太多的兴趣,她的目光聚焦于演出者的背景,那个像是剧场一样的舞台,有着和美术馆相似的属性。只是和博物馆的画作相比,舞台上的声音更为短暂,稍瞬即逝。但声音又比绘画更久远,它在脑海之中留下的韵律与印迹,远比图像有着更悠长的回味。

《骆玉笙 8:08》,布面油画,200×280 cm,2023

一只鼓、一角的卷帘、铺开的地毯、声波式的帷幕,成为《骆玉笙 8:08》中唯有的形象。画家描绘的可能是即将开始,也可能是演出刚刚结束。然而,这个有关“发生”的踪迹,却来自演出最后一幕:一位颤颤微微的老者,即将开始她人生中最后一次登台演出。或许是故事情绪的渲染,杨伯都听的尤为仔细,她意识到某种机缘,这个老者最后的谢幕,恰巧被偶然在场的她听到。这个时刻不会再重复,词曲也因此多了一种逝去的感觉,仿佛唱一句少一句,每唱一句就可惜一句。这一句刚刚听到,上一句已经过去。此时,唱什么早已变得不再重要,那种对能量本身的感受,对逝去的感知,与杨伯都的心有着戚戚切切的感受。

或许是这场演出,给杨伯都留下了一个深刻的回响,它暗合了艺术家过去创作中时空易逝的感受。画面中,散落的花瓣像是老者生命的隐喻,留下的大鼓成为故事的余音,一个人便是一场戏,一个鼓,一个锤,只是几样东西,便可以千变万幻,足以唱尽人世间的悲欢离合。

然而,“骆玉笙”又有着和女性有关的隐喻,她和张国荣饰演的“程蝶衣”有着某种时空的相似之处,她们有着自己的画中画,戏中戏。她的唱腔足够中性,像是旁观者一样保持着若近若离的距离,百转千回,词曲中有着自己的道义。

崔灿灿

2023年9月22日

关于艺术家

杨伯都

杨伯都,1986年生于中国天津,2008年获得天津美术学院纯艺学士学位,2012年获得宾夕法尼亚美术学院纯艺硕士学位。现工作生活于北京。

杨伯都的作品探索了一种游离于精神层面上“艺术景观”。在其以绘画为主的艺术实践中,她陆续描绘了一系列博物馆、画廊及艺术机构的建筑景观,将观赏作品的私密性与艺术空间的公共性揉杂在一起,探索了笔下这些抽象、空旷而又有些理想化的空间的戏剧性、神秘感以及关系结构。在其近期创作中,杨伯都一直在观察一些由光线及结构相互作用而形成的“建筑瞬间”,并以此作为其个人的观察方式和最终的绘画元素基础。她的创作发生在这些神秘的空间之内,在私人与公共、创造与凝视以及观看与被观看之间游走。

2011年,杨伯都获得Justine Cretella纪念奖学金。2012年,凭借在PAFA周年展览上出众的表现,她赢得Fellowship Trust Prize。2021年,她入选“Artsy 2021全球艺术先锋榜单”之一。她曾在北京MASSIMODECARLO画廊、曼谷当代唐人艺术中心、香港MINE PROJECT画廊、费城PAFA Alumni Gallery、北京Wan Wan Lei Projects等画廊举办过个展与个人项目。她的作品也先后展出于费城宾夕法尼亚美术学院美术馆、北京木木美术馆、北京X美术馆、北京蜂巢当代艺术中心、北京马刺画廊、天津美术学院美术馆的群展中。其作品陆续被宾夕法尼亚美术学院美术馆、木木美术馆、X美术馆、龙美术馆、坪山美术馆等机构收藏。

个展“沿地平线”,当代唐人艺术中心,曼谷,2021

个展“杨伯都”,MINE PROJECT,香港,2019

个展“杨伯都 2013”,Wan Wan Lei Projects,北京,2013

作品《在美术馆2021O》(2021年),140x232cm,布面油画。展览《“九层塔”——视觉与空间的魔术之九:论坛与回顾》现场,坪山美术馆2022年度典藏研究经费收藏,摄影:毕竞,©️坪山美术馆,深圳,2022

作品展出于“Metal, Wood, Water, Fire, Earth”,佩斯画廊,加州帕洛阿尔托,美国,2021

作品《在美术馆2020(月光)》《在美术馆2020(自然光)》展出于“终端 >_How Do We Begin?” X 美术馆三年展,X美术馆,北京,2020

作品《B面》(2015)展出于“险怪:绘画的普世性”,M WOODS美术馆,北京,2015

关于策展人

崔灿灿

崔灿灿,策展人,写作者。