今年十月,有件事惊动了纽约市长和众多其他政客:有人对遍布纽约、“代表”历史英雄和时代的公共雕塑进行了大面积污染破坏。

纽约中央公园的哥伦布雕像,图源:NY Daily News

纽约自然历史博物馆前面的前总统罗斯福雕像,图源:NY curbed

华尔街的象征铜牛和“fearless girl”, 图源:NY post

原本这些体积庞大的艺术品散落在纽约客的生活中,相安无事。而尴尬的源头,还要倒带回八月。

2017年8月Charlottesville游行,图源:NBC News

当时在弗吉尼亚州大学的广场上,白人至上主义者高举火把,高呼着种族论的恶意话语,还与前来抵抗的学生发生了肢体冲突。

而在这场骚乱的中心,赫然屹立着南北战争时期南方将领罗伯特·李将军的雕塑。

南北战争历来被解读为人权争夺战,所以“南方”的大英雄李将军,对人权论者却是种族仇恨的标志。

被涂上反对种族主义标语的李将军雕塑,图源:daily progress

被花式涂鸦的李将军雕塑,图源:twitter

后来种族论者和平权运动家们围绕李将军雕塑展开的“大战”终于消停了。然而一个后遗症却是,大家对这类公共雕塑的展示意义展开了前所未有的集中质疑。

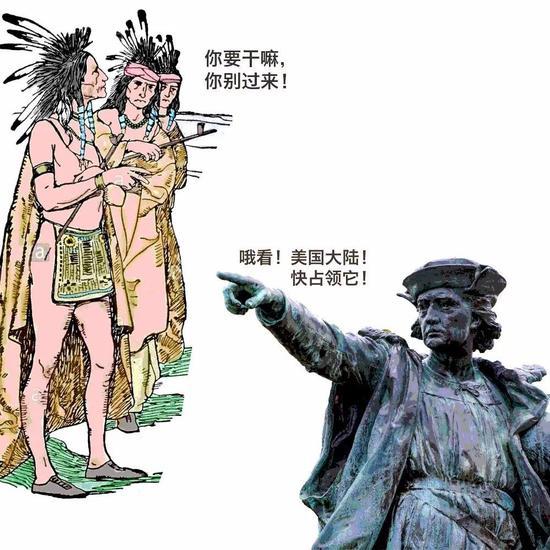

作为美国第一代开发者,哥伦布对本地原住民的不平等对待也使他的“公众形象”饱受争议(本文作者Jul重新编辑)

愤怒的群众:冲突让我们看清了这些公共雕像的潜藏隐患,所以都应该被移除!

川普:今天是罗伯特·李,明天是托马斯·杰弗逊?你们闹够没?!(川普推特,图源:ABC7 News)

最后很多在公共场所存在了数十上百年的雕塑被迫撤离,纽约也没逃过“大清扫”。比如哥伦布雕像:

Sculpture of Christopher Columbus,Jerónimo Suñol,1892,中央公园。 图源:New York Times

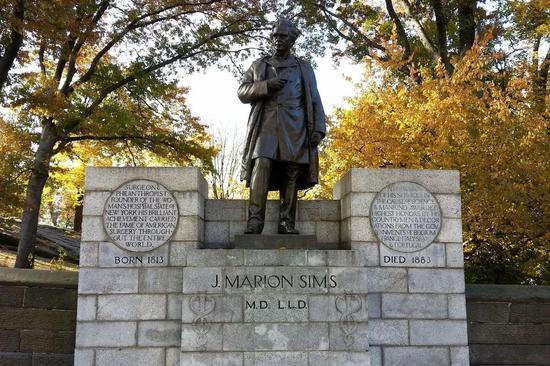

这是美国第一家女性医院的创始人,但他为了研究当时棘手的一个案例,先后在10位黑人奴隶女孩身上试验。

Statue of Dr。 J。 Marion Sims, 1894,中央公园北。 图源: Curbed New York

可能你会觉得,一群死了上百年的石头跟当代艺术有啥关系啊!其实某种意义上,这些古老的雕塑和Jeff Koons的气球芭蕾舞女孩是一样的。

公共艺术(Public Art),因为太与我们的生活息息相关而一直伴随争议。

今年五月,纽约洛克菲勒中心的芭蕾舞女孩。

Seated Ballerina,Jeff Koons,2017。 图源:Architectural Digest

A方:“我的艺术不是取悦人民的工具。”

B方:公共艺术,就应以“公众需求”为先

1981年,艺术家Richard Serra 在纽约市建立的Tilted Arc 项目,从开启就受到非议。

Tilted Arc,Richard Serra,1981。 图源:New York Observer

因为其笨拙的体型,市民觉得广场的空间被限制,行走不便,而周围的建筑物也需要根据雕塑的形状而改建。

也许公共艺术存在于公共场合内,就免不了要考虑实用性。最后Tilted Arc迅速失宠。尽管博物馆和大量艺术鉴赏家都认为它独树一帜,是个不可多得的好作品,民众还是投票把它拆了扔进了废铁场。

Richard Serra说,“我的艺术不是取悦人民的工具。”

复杂的城市环境和人心

铸造了围绕公共艺术的爱恨情仇

公共艺术品所处的周边环境,往往是构成它的重要部分。比如哥伦布,因为美国的特殊历史背景,导致种族争议延续至今。于是他在一场冲突中,从创世伟人骤然变成流言的中心。

当复杂的政治背景相对透明化,民众的意见也会相对极端化。这些公共艺术品开始拥有在这个民族中的特定意义,既招来极端推崇,也导致了它们被推倒诋毁。

美国国歌歌词作者,也是一位奴隶主

Francis Scott Key Staute,Antonin Mercie,1911。 图源:Baltimore Sun

Richmond Police Memorial Statue,Maria Kirby-Smith,1987。 图源:Richmond Times

给罗斯福雕像泼红漆

这也能算公共艺术?

学者Martin Zebracki 提出:一个成功的公共艺术作品使人们产生精神层面反应和物理行动。

所以从逻辑上来看,给罗斯福雕像泼上红漆的行为,倒是跟行动组织者说的一样:我们是公共艺术呀!因为它不仅激起了部分群众的愤怒、感同身受或反对的心理,之后还挑起了有关种族和殖民历史的再次分析。

一个白人骑着马,后面跟随着非洲人和美洲印第安人,简直就是赤果果的殖民主义支持论!哪怕它本意只是记载一段历史

Equestrian Statue of Theodore Roosevelt,James Earle Fraser,1939,美国自然历史博 物馆。 图源:New York Times

但是,从另一方面看,既然被建立在了一栋大楼的台阶前,那么雕像就和这栋大楼一样,属于不可破坏的公共设施,属于一座城市的文明财产。(然而就像涂鸦标语,政治潜在的极端性似乎经常把公共财产和艺术的边缘模糊化。)

Trump and Putin, Mindaugas Bonanu, 2016。 图源:The New Yorker

其实一直以来,在艺术研究领域,公共艺术算得上是“备受冷落”的话题。这场争议反而可能让很多人第一次停下脚步,意识到公共艺术品复杂的意义,正视它们对城市文明的巨大影响。

曾经艺术(Fine Art)被认为是纯粹的精神产物,但现如今,艺术品似乎总免不了和一些现实状况链接在一起。那么艺术还能不能作为独立的个体存在?又或者,它必须要承载什么样的社会意义吗?