山西是我国戏曲发源地之一,享有“中国戏曲的摇篮”之美称。山西戏曲历史悠久、源远流长,留下大量有关戏曲的历史文化遗产。在众多戏曲文物中,墓葬戏曲砖雕就是其中极富特色的一种。20世纪中叶以来,晋南地区的金代墓葬中出土了一大批戏曲砖雕,引起了学术界的广泛关注。8月20日至9月17日,由浙江省博物馆、山西博物院联合主办的“生死同乐——山西金代戏曲砖雕艺术展”在浙江省博物馆孤山馆区精品馆开展,共展出文物 78件(组),全方位、多视角呈现了金代山西地区戏曲艺术的繁荣景象。

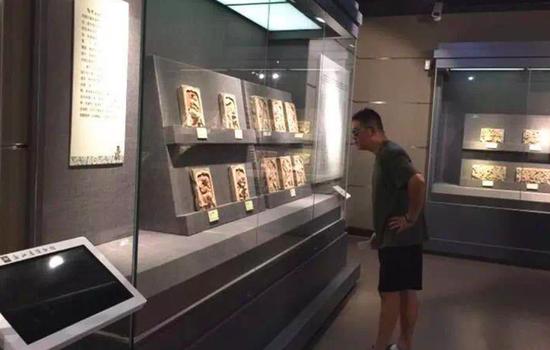

展览现场

女真族建立的金朝(1115—1234年),是12、13世纪中国北方一个强大的政权。在大辽灭北宋,入主中原后,金朝统治者推行休养生息政策,进入社会稳定、经济繁荣时期,为文化艺术的发展提供了广阔的舞台。北宋以来流行的市井文化在金代得到长足发展,其中尤以戏曲最为突出。金代戏曲(金院本)是在辽代教坊散乐和北宋杂剧的基础上,结合北方民间的民俗演艺传统发展起来的艺术。山西地处金国腹地,晋南地区经济富庶,文化昌盛,成为孕育戏曲艺术的一片沃土。宋金时期,这里的市肆和乡村舞台遍布,商业演出十分活跃,已经成为全国戏曲活动的中心。

展厅全景

几千年来,在祖先崇拜与生死同乐的封建伦理思想观念的影响下,人们把死者生前所拥有的一切和日常生活的情景,都尽可能地展现在墓葬中,金代戏曲砖雕出土于山西金代墓室中,既是墓室装饰,又是反映墓主人生前生活的重要内容。山西是我国发现金代仿木结构砖室墓最多的地区之一,目前为止已发掘的金墓达百座以上,分布于全省各地,其中晋南地区最多。晋南地区的金墓以素砖雕刻为其特色,墓室内装饰以展现墓主生前家庭生活为主题,除了继承北宋时期已形成的墓主人“开芳宴”“妇人半掩门”等图像,晋南地区金墓中的杂剧表演、散乐伎乐、村田乐、竹马戏等百戏技艺,八仙人物,还有二十四孝故事等等,都充满着浓郁的文化生活气息,充分展现了金代山西地区的繁华。

古老的砖雕艺术已走过两千多年的风风雨雨,凝聚了无数能工巧匠的精湛技艺,寄托着人们对美好生活的追求与希望。此次展览共分为“散乐百戏,祀天娱人”“生旦净丑,粉墨人生”“植根生活,教化人心”三个单元,一个个姿态各异的戏曲人物,仿佛把我们带到了那个热爱戏曲文化的时代环境中……

展厅现场

散乐百戏 祀天娱人

散乐百戏,是中国古代由民间音乐、技艺发展而成的多种艺术和娱乐表演品种的泛称,先秦以来绵延不断,正史、诗赋、笔记等记载甚多。大体包括歌舞、器乐、角抵、武术、杂技、魔术以及杂剧等,范围因时而略异。散乐百戏的表演场所,先秦时代以宫廷为中心,南北朝时始扩展至寺庙,宋代进一步渗透到城市与乡村。

宋金时期,市民文艺兴起,城市瓦肆中的百戏品种更为繁多,而社火等表演形式在农村日益兴起,久盛不衰。宋杂剧、金院本在发展过程中,吸收了许多散乐百戏技艺元素。在音乐上,从唐代散乐经宋金杂剧院本到元杂剧(尤其在北方地区),具有渊源继承关系。

散乐

以上这一组散乐砖雕,包括(由左至右、由上至下)大鼓1、腰鼓2、拍板1、筚篥1、笛1、舞者1,演奏者与舞蹈者皆头饰花冠,击大鼓、击腰鼓者及舞者着窄袖长衫,拍板者、吹筚篥者、吹笛者服宽袖长袍。

散乐是一种音乐与舞蹈相结合的艺术表演形式。宋金墓葬砖雕中多有表现音乐舞蹈的“伎乐俑”。伎为舞伎,乐为乐工。音乐是中国戏曲的重要组成部分。从文献记载可知,唐代参军戏已有鼓及弦管乐器伴奏。宋金杂剧的伴奏乐器史无明载,金代墓葬砖雕中伴奏乐队的出现,为研究解决这些问题提供了重要材料。

从金墓砖雕中可见,根据乐器组合的不同,散乐可以分为两种不同形式。一种以男子为之,有大鼓1、腰鼓1或2、笛1、筚篥1、拍板1及舞者2人,其声激越,称为大乐。演奏者的衣冠服饰一模一样,皆服宽袖长袍,幞头上插“高簇花枝”。是既可伴奏杂剧,亦可单独演出、以适应士庶俗家吉凶之礼及宴会需求的民间散乐组织。另一种以笙、排箫、筚篥、嵇琴和方响为伍,其音清美,称为细乐,演奏者与舞蹈者皆为妙龄少女,其头饰及衣着均较秀美。

金代民间乐舞百戏极为繁盛,晋南地区经济发达,文化艺术繁荣,素有“歌舞之乡”的美誉,金墓中乐舞文物的大量出土证明了这一历史事实。

社火表演

社火表演 敲锣

金代(公元1115—1234年)

高24.6厘米 宽22厘米 厚5.5厘米

1981年山西省新绛县南范庄出土

一人头裹幞头,束腰带,蹬黑鞋,面部眉目施墨勾画,神情诙谐,步态踉跄。左手执一铜锣,右手执槌击锣,是社火表演中的伴奏人物。

社火表演 “乔妇人”

金代(公元1115—1234年)

高25.3厘米 宽22厘米 厚5.2厘米

1981年山西省新绛县南范庄出土

表演者二人。一人男扮女装,披长发(或披巾),着长袍,右手以帕托腮,忸怩作态;另一人头裹幞头,步态夸张,擎伞随后。当为“乔妇人”场景。“乔妇人”是社火表演中的一种形式,通常由一男子乔装为妇人,其他人围绕着他歌舞嬉戏,说唱玩闹。

社火表演 “瓜田乐”

金代(公元1115—1234年)

高25.2厘米 宽21.3厘米 厚4.6厘米

1981年山西省新绛县南范庄出土

一人肩扛大瓜,扭动腰肢,起舞作乐,表现农民喜庆丰收的场面。为金代社火中的“村田乐”场景。“瓜田乐”是社火表演中的一种形式,以肩扛大瓜、载歌载舞者为主,场面喜庆,表现农民丰收后的喜悦心情,反映出古代农村生产和生活的景象。

社火表演 舞蹈

金代(公元1115—1234年)

高25厘米 宽23厘米 厚5.8厘米

1981年山西省新绛县南范庄出土

一人头戴幞头,面带喜色,扭动腰肢,夸张起舞,非常喜庆。

社火表演是一种在节庆日举行的民间娱乐喜庆表演,千百年来在民间广为流传,是中国古老的民间艺术形式,包括在祭祀场合或节日里迎神赛会上的各种杂戏、杂耍表演。“社”可为团聚一起之意,“火”具有红火、热闹之意。形式有舞蹈、跑旱船、舞狮、踩高跷、背棍、搭架火、扭秧歌等,没有固定的表演场地。内容主要是庆祝丰收和祈求平安昌盛。

竹马戏

竹马戏砖雕

金代(公元1115—1234年)

高20厘米 宽39厘米 厚5厘米

1965年山西省侯马市65H4M102出土

四名童子各骑竹马打仗,身穿紧身衣裤,三人头裹英雄巾,一人戴“瓦楞盔”,各人手持兵器,矛、槊、盾,分作两伙,正在打仗。右二人败退,左二人追击,胜负可分。

竹马戏砖雕

金代(公元1115——1234年)

高19厘米 宽39厘米 厚4.7厘米

1965年山西省侯马市65H4M102出土

四人骑竹马对战。皆着紧身衣裤,脚穿筒靴,头饰有的挽髻,有的扎巾,作武士装束。前排两人,坐骑头左尾右,左边一人右手持锏,左手持盾抵挡,右边一人双手持矛刺击。后排两人战马相向与前排相反,左边童子举剑奋战,右边童子回身持盾挡剑。

竹马戏,民间纸扎工艺与歌舞相结合的表演形式。民间艺人们用竹条扎成骨架,外蒙彩帛或彩纸,经艺术加工而成马形。竹马的腰间留一自上而下的孔,套系于骑者的腰部。骑者亦步亦舞,同时伴以音乐与歌唱,形成一种饶有情趣的民间歌舞。

生旦净丑 粉墨人生

金代是中国戏曲发展的重要阶段,能代表金代戏曲主流的是民间杂剧——金院本。金院本演出流行和繁盛的中心在山西南部地区,戏曲作为一种新的艺术形式,开始在社会生活中的各个层面产生广泛影响。金院本的演出非常普及,大量带有戏曲表演场面的金代墓葬砖雕,以及现在仍然遍布于晋南一带的地上戏台建筑,均反映出当时戏曲表演的盛况。金墓砖雕中的戏曲角色,已经在宋代四人或五人的基础上,进一步固定为五个角色。

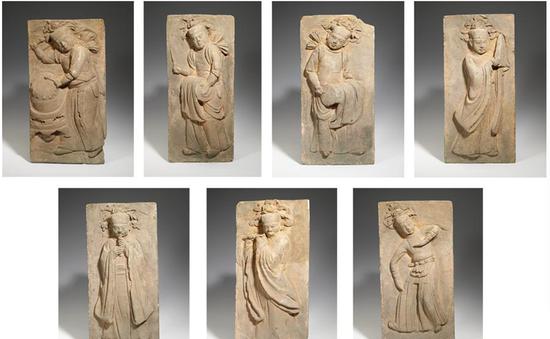

宋金戏曲角色

杂剧——末泥

金代(公元1115—1234年)

高66厘米 宽24厘米 厚15厘米

1979年山西省稷山县苗圃M1出土

戴无脚幞头,穿圆领宽袖袍,双手秉笏,为末泥色。

杂剧——副净

金代(公元1115—1234年)

高66厘米 宽26厘米 厚17.5厘米

1979年山西省稷山县苗圃M1出土

戴牛耳幞头,加抹额,左衽衫,袒腹露胸,左手当胸,掌心朝外,右臂下垂,顿首含笑,面目滑稽,为副净色。

杂剧——副净头像

金代(公元1115—1234年)

高11.5厘米 宽9.5厘米 厚6.5厘米

1978年山西省稷山县马村M1出土

头巾诨裹,窄额翘鼻,面部经粉墨化妆,鼻梁、眼周及脸颊皆涂白粉,眼部由上向下各斜抹一道浓眉,还画了一个乌嘴,装束与化妆颇为滑稽。

杂剧——副末

金代(公元1115—1234年)

高72厘米 宽23厘米 厚15厘米

1979年山西省稷山县苗圃M1出土

戴无脚幞头,穿圆领窄袖袍,两手作比划状,右手食指和中指并拢竖起,似在诉说,装束颇似仆吏,为副末色。从这一带的多座墓葬出土的资料来看,副末形象皆戴吏帽,穿圆领窄袖长衫,腰束带,衣角多掖起,手中执板、棍、扇等“砌末”,装束颇似仆吏。

杂剧——装孤

金代(公元1115—1234年)

高38厘米 宽16厘米 厚8.5厘米

1979年山西省稷山县化峪M3出土

戴尖帽,穿圆领长衫,腰束带,右手食指指着自己的眼睛,面向右边的妇女作说话状,似在表现一定的故事情节。

杂剧——装孤头像

金代(公元1115—1234年)

高12厘米 宽8.5厘米 厚7厘米

1978年山西省稷山县马村M1出土

戴乌角巾,疏眉隆鼻,下颏方正,墨绘须髯。双目微合,似若有所思。

杂剧——装旦

金代(公元1115—1234年)

高38厘米 宽14厘米 厚8.3厘米

1979年山西省稷山县化峪M3出土

梳发髻,戴花饰,面目清秀,体态丰满。着双钱纹长裙,外穿对襟长衫,衫襟袖口饰菱纹迭胜图案。左手执团扇,右长袖搭于左手上。为装旦色。

末泥,宋杂剧、金院本中的男主角,通常为穿袍秉笏的大官装束。末泥这个行当,渐渐消失,融于现代戏曲中的生角。

副净,宋杂剧、金院本中假装憨愚,制造笑料的角色。表演中常以滑稽的扮相和踉跄的步态引人发笑。在早期宋杂剧和金院本中,有些角色可以根据剧情重复设置,比如副净和副末。副净相当于现代戏曲中的丑角。

副末,宋杂剧、金院本中的角色,从唐代参军戏中的“苍鹘”演变而来,任务是烘托发挥“副净”所制造的笑料,表演上以插科打诨为主。在演出前向观众介绍剧情,称为“副末开场”,类似今日戏曲里的“自报家门”。

装孤,宋杂剧、金院本中扮演官员的角色,由唐参军戏中的“参军”演化而来。在北宋杂剧中,装孤尚非常设角色,而是根据演出需要随时增减,至金院本中,装孤已成为一个必不可少的角色类型。装孤这个角色已经无法和现代戏曲中的角色对应。

装旦,扮演女性人物,表演上以唱为主。现代戏曲中把装旦称为青衣,即旦角。

植根生活 教化人心

金代,戏曲艺术由最初的祀天娱神、祛病消灾、宫廷宴享等,逐渐演变成教化民众和针砭社会的娱乐活动。植根于民间生活的戏曲艺术,真实地反映了社会的人生百态。

“孝”是中华传统文化的主要内容之一,是儒家伦理思想中重要的道德范畴。传统孝道不仅属于家庭伦理,更包含了社会、政治和教育的价值。孝道在历代的演化中,逐渐形成了具有中华特色的儒家孝文化。宋金时期戏曲的繁荣,为孝道的宣传提供了新的平台。八仙的故事充满传奇色彩,颇受民间欢迎,是戏曲中常见的题材。

二十四孝故事

王武子妻割股奉亲

金代(公元1115—1234年)

高18厘米 宽24厘米 厚4.5厘米

1981年山西省新绛县南范庄出土

唐朝王武子,外出十年未归,家里只剩母亲和妻子。王母久病不愈,儿媳得知需吃亲人之肉方可治病,就割下自己腿上的肉为婆婆治病。后来,她的孝行受到朝廷嘉奖。

王祥卧冰求鱼

金代(公元1115—1234年)

高18厘米 宽24厘米 厚4.5厘米

1981年山西省新绛县南范庄出土

西晋王祥,生母早丧,继母多次在父亲面前说他的坏话,王祥并不在意。父母生病,他衣不解带伺候。一次,时值天寒地冻,生病的继母想吃活鱼。王祥遂解衣卧在冰上,冰忽然解冻,跃出两条鲤鱼,继母食后病愈。王祥隐居20多年,后来官至太尉。

闵损单衣顺母

金代(公元1115—1234年)

高18厘米 宽24厘米 厚4.5厘米

1981年山西省新绛县南范庄出土

春秋时的闵损,其后母偏爱亲生儿,冬天给两个亲生儿子棉衣穿,而对闵损则以芦花冒充棉絮。后来其父发现此事,欲休后母。闵损阻止说:“后母在,只一个孩儿受点委屈,若休了母亲,则三个儿子都要受冻。”后母深受感动,彻底悔过,一家人从此和睦相处。

二十四孝故事,经历代儒学者们选择演绎,到北宋和辽代晚期、以及整个金代和南宋时期极为流行,直至元代,在山西地区仍然绵绵不绝。二十四孝故事图将孝行故事制作成砖雕、陶塑,带入冥界,成为金代北方的一种颇为流行的丧葬风俗,并与开芳宴、杂剧表演、仿木结构砖雕及佛教故事图一起构成了宋金元墓葬装饰的主要特征。