伦敦泰特现代美术馆于1994年利用泰晤士河南岸被废弃了14年的旧发电厂,由英国千年庆典委员会斥资1.3亿英镑,为有百年历史的老泰特美术馆(Tate Gallery)动建了与圣保罗大教堂隔河相望的新馆——泰特现代。

与传统的美术馆不同,泰特现代艺术馆并未按年代编排方式陈列艺术品,而是把艺术品分成“历史-记忆-社会(History/Memory/Society)、裸体人像-行动-身体(Nude/Action/Body)、风景-材料-环境(Landscape/Matter/Environment)、静物-实物-真实的生活(Still Life/Object/Real Life)四大类,分别摆放在3楼和5楼的展厅内。

这种陈列展品的方式可以使观众围绕一个主题在同一个空间穿越时光隧道欣赏到不同时期的艺术作品。

涡轮大厅(The Turbine Hall)作为泰特现代美术馆标志性的后工业时代展览场地,在最近几年间向外界呈现了多个备受瞩目的艺术项目,已经成为泰特现代美术馆持续吸引观众前来参观的亮点。从2000年大厅开放起之后的每一年,泰特现代美术馆都会在涡轮大厅呈现一组大型装置作品。在涡轮大厅都展出过哪些惊人的展览。

泰特涡轮大厅

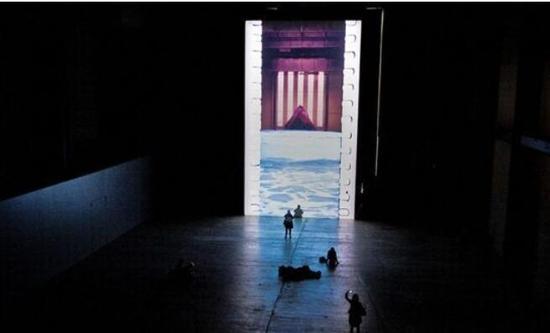

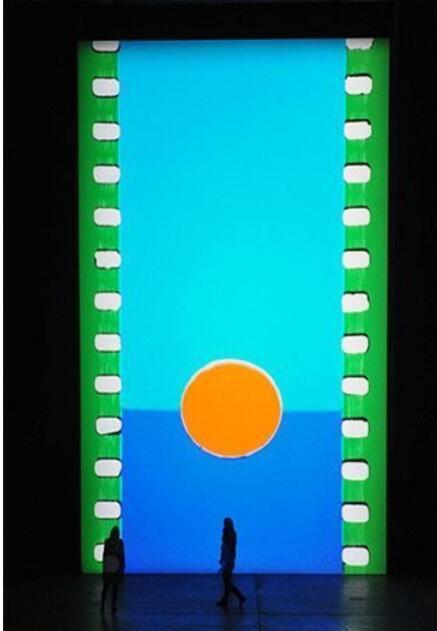

“菲利普·帕雷诺:无论何时”,展览现场,2016年,泰特现代美术馆涡轮大厅

2016年法国艺术家菲利普·帕雷诺为涡轮大厅创作在地作品。展览将泰特美术馆涡轮厅将变成一个相互关联、事件关联以及与现实平行的宇宙。你的感官将被音响、灯光、飞行物体及电影构成的壮观舞蹈所激活,它们互相连接并可以发挥出超常的效果。

他的作品涵盖雕塑、绘画、电影和表演等多种形式。帕雷诺创作的核心是寻求一种能够超越语言的终极沟通形式,邀请观众重新检视现实的本质、记忆和事件的流逝。对于他来说,展览不是单件作品的集合,而是连贯同一的客体和一种媒介;他将自己的表演看作是剧本写就的空间,承载一系列事件的发生。他还曾与道格拉斯·戈登合作电影《齐达内:21世纪的肖像》,摄影和音乐都赢得了交口称赞。

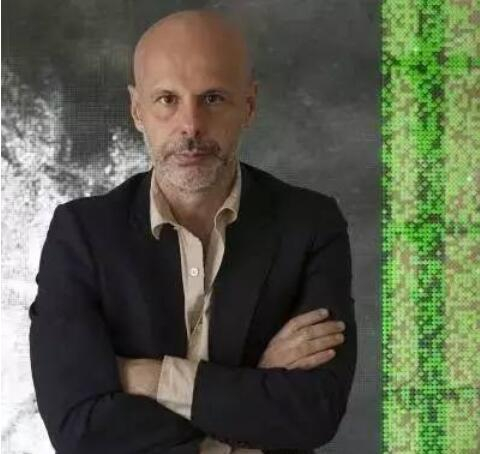

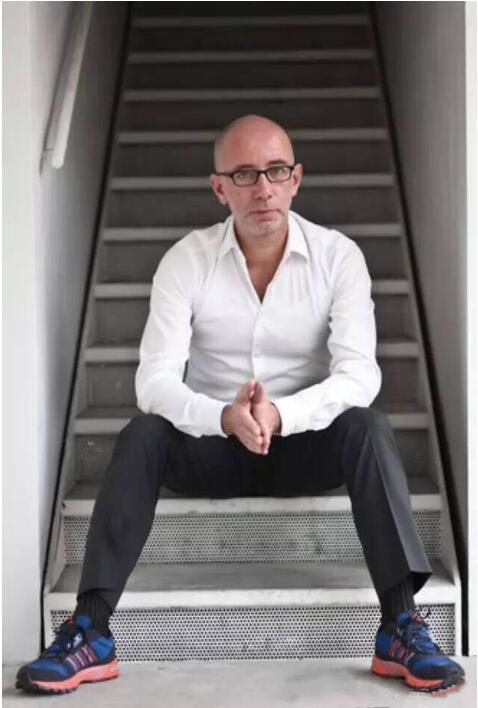

菲利普·帕雷诺

菲利普·帕雷诺生于1964年,现居法国。他曾在巴黎蓬皮杜艺术中心、东京宫、伦敦蛇形画廊、莫斯科车库当代艺术中心、纽约军械库等世界顶级艺术机构展出,受到广泛关注和讨论。

克鲁兹威利戈斯《虚无之众》2015

克鲁兹威利戈斯为涡轮大厅专门创作的艺术装置《虚无之众》

泰特现代美术馆的标志性空间涡轮大厅也迎来了一件新的大型装置作品——墨西哥艺术家克鲁兹威利戈斯为这个空间专门制作了泥土艺术装置《虚无之众》。这次展览也是泰特现代美术馆和其2015年新签约的长期艺术投资伙伴韩国现代汽车艺术基金会合作的“涡轮大厅场域特定艺术系列”的第一个展览。

在展览现场,大厅两侧延伸而出的脚手架结构在展厅中央支撑起一对木质平台,从伦敦各大公园内收集来的总共23吨土壤被装进三角形的容器内,放置于木质平台上。这些三角形的容器没有经过任何装饰和加工,每天只进行常规的浇灌和阳光照射。其中有些容器的部件是由艺术家本人和展览工作人员从附近河岸以及建筑工地搜集来的。

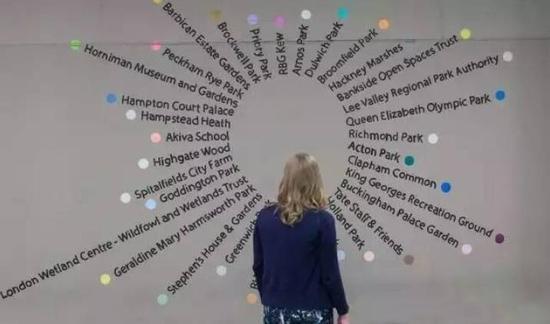

展览现场的墙上标明了作品所使用的土壤来源于伦敦各大公园

关于这件作品背后的意义,艺术家本人是这样说的:作品的名字叫做“虚无之众”,与园艺其实没有任何关系,它更像是一个对于身份认同问题的隐喻。这件作品是一件充满可能性的自画像——无论来自墨西哥还是英国,我们都是从虚无中成长起来的。当我开始自我审视时,我也希望每个人都可以思考自己是谁、从哪里来,以及这个国家的历史——对我来说,这一切都呈现出一种多样性。我们是互不相同的,这才使得我们如此有力量

艺术家以“自主构建”的方式搭建起来的平台承载着土壤

不过对于这件作品,大众并不是很满意,之前有很多媒体把2015年的展览,评为了泰特现代美术馆涡轮大厅最差的展览。

克鲁兹威利戈斯

于1968年出生于墨西哥的艺术家亚伯拉罕·克鲁兹威利戈斯被誉为墨西哥当代观念艺术领域最重要的艺术家之一,美国的现代艺术美术馆 (MoMA)、新美术馆 (The New Museum),英国的泰特现代美术馆 (Tate Modern)等各大美术机构都争相收藏与展出他的作品。他的创作以雕塑和装置为主,善于运用在创作地找到的物件和材料进行特色鲜明的艺术创作。克鲁兹威利戈斯认为自己的艺术创作概念是一种“自主建构”(autoconstrucción),这种创作概念来源于他的幼年经历:艺术家的父母曾在1960年间从墨西哥乡下搬至城市居住;由于当时居住环境恶劣,克鲁兹威利戈斯的父母和邻居便带领他寻找住宅周边一切可用的废弃材料对房子进行加固,这样的幼年经历强烈的影响了克鲁兹威利戈斯的创作风格。

提诺·赛格尔《这些联系》2012

2012年在涡轮大厅举办展览的是艺术家提诺·赛格尔,提诺·赛格尔不允许别人对他的作品进行拍照或录影,他的作品也无法以任何传统意义的形式来购买,而且一旦其作品的表演结束,就永久地终结了。

这次在涡轮大厅在的作品《这些联系》(These Associations),一群提诺·赛格尔训练的志愿者在涡轮大厅里成群结队地奔跑。他们或者和观众试图讲话,或者聚集在一起唱着以哲学文献为基础的歌谣。这件作品恰逢泰特现代美术馆新馆油罐厅(The Tanks)同期开幕。

“我总是自己问自己:‘与其创作具体的物件,我们还能创作些什么?’,”塞格尔说道,“然后我发现博物馆是最适合的场所,因为当你看到我的作品时,你会想‘这个大厅里怎么没有巨大的雕塑?为什么反而是一大群人?’对比便会因此显现。”

这件作品不允许参观者拍照或者摄影,取而代之的是官方发布了赛格尔与他的团队在泰特门口的合照。虽然馆方想法设法阻止成千上万的人们捕捉这一珍贵的瞬间,但是,在网上搜一搜你就知道这个策略成功了没有。

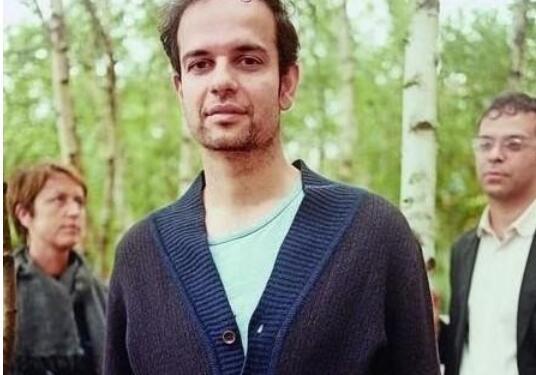

赛格尔和他的表演团队

提诺·赛格尔

生于1976年的英裔德国艺术家提诺·塞格尔(Tino Sehgal)素来以“场景”艺术、“情境”艺术出名,与传统的油画、雕塑、老电影之类的可记录的有形的艺术形式相比,Sehgal的艺术创作反其道而行之,可谓独具一格。

塔奇塔·迪恩《胶片》2011

2011年是英国女艺术家迪恩用《胶片》来填充这个巨大的空间,主旨是纪念“即将消失的媒介”。塔奇塔·迪恩的《胶片》以纪念胶片为创作构想,艺术家认为数码摄影是无法代替胶片所呈现的纹理和质感的,就像翻拍名作再逼真也不能代替油画原作一样。将来胶片也会像画布一样,成为少数艺术家和发烧友为追求某种特别的感觉才实用的媒介。

作品在泰特美术馆涡轮大厅展出,一块13米高的屏幕,通过一个特制的投影仪,将一段10多分钟长的无声影片投射上去,整部影片用35mm胶片拍摄,影片内容为各种景物,呈现一层层不同画面的胶片影像的拼贴,而影片两侧的齿口则不断提醒着观众《胶片》-这个即将消失的媒介。

迪恩说,人们在125年前发明电影,它是极其美丽的一种媒介,但,现在,电影传统中的很多东西已经远去。仔细想一想,我们才拥有它没多久。电影是一门可贵的手艺,我很怕自己会失去在这方面的能力。迪恩说,整部影片是她用35mm的胶片拍摄后,她一个人一点一点剪辑拼贴而成的。

塔奇塔·迪恩

塔奇塔·迪恩(Tacita Dean)于1965年生于英格兰的坎特伯雷,先后在肯特学院、法尔矛斯艺术学院及斯莱德艺术学院接受教育。迪恩于2000年搬到德国,目前在柏林工作与生活。迪恩最初学的绘画专业,但目前她的创作方式涉及诸多媒介,为众人所知的是迪恩的16mm胶片影像,利用包括绘画、录像、日常事物和声音在内的多种媒介进行创作。迪恩的影像经常使用长长的取景镜头和固定的镜头视角营造出一个令人深思的氛围,迪恩也出版一些自己的手记,并将其归类为“旁白”,作为其视觉艺术作品的补充。迪恩的作品追求的是现在与过去、事实与虚拟之间的连系,而这种连系带来的是难以捉摸的感觉,这种想要寻找也许在幻觉中或各个地方都存在的感觉遍布了整个作品,迪恩绘制的不仅仅是一个客观的世界而且是我们个人的世界和个人世界与客观世界之间的复杂关系。

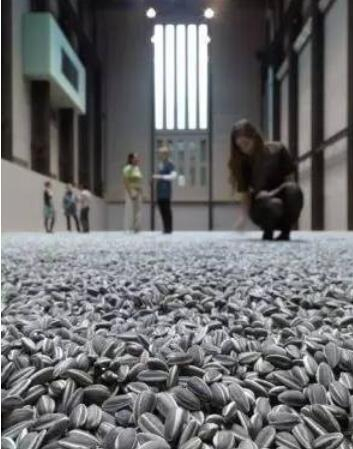

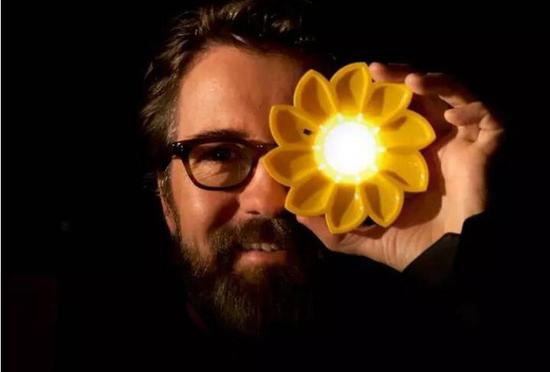

艾未未《葵花籽》2010

艾未未,《葵花籽》(Sunflower Seeds)展览现场,2010年

2010年泰特现代美术馆涡轮大厅的展览是由中国艺术家艾未未为联合利华公司赞助的系列艺术项目所进行的创作,他是首位参与此系列艺术项目的亚太地区艺术家。

此次展览中,艾未未用超过1亿颗手工制造的陶瓷葵花籽覆盖了整个涡轮大厅的东侧,其重量超过150吨。这些葵花籽的制作从5、6年前开始筹备,是景德镇1600名熟练工人历时2年多制作完成,每一颗都要经过30多道工序,纯手工制作。是艾未未的又一震撼人心的大型装置作品这件作品旨在唤醒观众对于“中国制造”现象的关注,并联系到当代中国的社会动荡,指出与人分享葵花籽不仅是一种集体行为,更是一种对于贫困和饥饿的回应。观众本来是可以在这些葵花籽上面走动的,但是展览一开幕,泰特就意识到人流的走动可能会造成潜在的粉尘危险。因此,泰特在作品周围拉上了警戒线。

艾未未

艾未未1957年生于北京,是中国艺术界最知名和最具影响力的艺术家之一。作为观念艺术家、策展人、批评家、设计师和建筑师,艾未未的作品常具有挑战性和煽动性。艾未未在过去二十年的中国当代艺术发展中扮演着重要角色,从1979年的激进先锋派“星星画派”到2008年与Herzog & de Meuron 合作设计北京奥运会会场“鸟巢”。

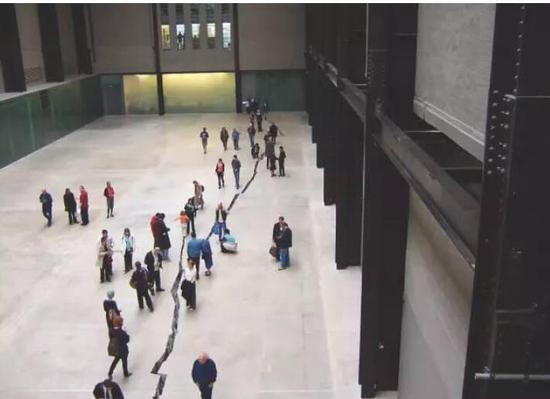

多丽丝·萨尔塞多《暗语》2007

多丽丝·萨尔塞多,《暗语》(Shibboleth)展览现场,2007

2007年涡轮大厅迎来的艺术家是来自哥伦比亚艺术家多丽丝·萨尔塞多。虽然早在1998年就在泰特美术馆展示了她充满诗意与政治性的雕塑作品,但是随后的若干年中,她才开始进行大型雕塑创作。在这个场地特设项目中,一条蜿蜒的裂缝横穿了整个涡轮大厅。裂缝最宽的地方大约为1英尺(30.48厘米)宽。通过裂缝,观众可以清晰地看到地面之下的钢筋水泥结构。

很多人都在猜测这件作品是怎样完成的。虽然很多观众兴致勃勃地在裂缝边拍照,但是这件作品却传递了一个非常严肃的信息。艺术家通过《旧约全书》中Shibboleth的经典故事寓意我们当今社会人与人之间的分隔。

萨尔塞多在解释作品创意时说道:“这件作品代表了边界,展现了移民的经历,也展现了经历种族隔离和种族仇恨人们的经历。被非法移民占据的地方仿佛深陷地下。这条裂缝就是深陷向下的。” 虽然裂缝在展览结束后被填上了,但是它却在涡轮大厅的地面尚留下了一道永久的伤疤。

多丽丝·萨尔塞多

萨尔塞多出生于1958年的哥伦比亚,目前生活在哥伦比亚首都波哥大。她是一个哥伦比亚出生的艺术家。萨尔赛多创作的主题多为疼痛、创伤和损失。擅长利用生活中的事物延伸发掘其背后更深层次的故事使其背负历史、社会、政治的某种特定意义。

卡斯滕·霍勒《试验场》2006

《试验场》(Test Site)的展览现场吸引了各个年龄层次的观众前来体验卡斯滕·霍勒的巨型滑梯

2006年涡轮大厅的展览由比利时艺术家卡斯滕·霍勒呈现。早在1990年代时卡斯滕·霍勒就以相关美学(Relational Aesthetics)的相关创作而闻名于艺术界,但是直到2006年他才在伦敦首次举办大型展览。在这件名为《试验场》(Test Site)的作品中,5架金属滑梯凭空出现在涡轮大厅中;2架滑梯的入口在大厅的二层,另外3架分布于另外3层。霍勒最初于1998年在柏林创作了这些滑梯,但这次是规模最大的一次。

“如果你想在玩滑梯中寻找意义,那就大错特错了。从外部观赏滑梯的话,虽然体验不同,但也同样是有意义的,就像有人会对着康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)1938年的《无尽的柱子》进行沉思一样……滑梯迅速、优雅、安全地将人们送抵目的地,”卡斯滕·霍勒说道,“滑梯的造价很低,但是却很节能。滑梯还是用来传递一种特殊情绪的工具——介于欢愉和疯狂之间的感觉。” 滑梯最终在东伦敦原奥林匹克公园的安尼什·卡普尔的螺旋塔前永久陈列。

卡斯滕·霍勒

卡斯滕·霍勒(Carsten Holler)1961年生于比利时布鲁塞尔,现在瑞典斯德哥尔摩生活和工作。在过去的二十年中,卡斯滕·霍勒创造了一个世界,在这个世界中,主题有安全、童年、爱情、幸福、运输以及未来。

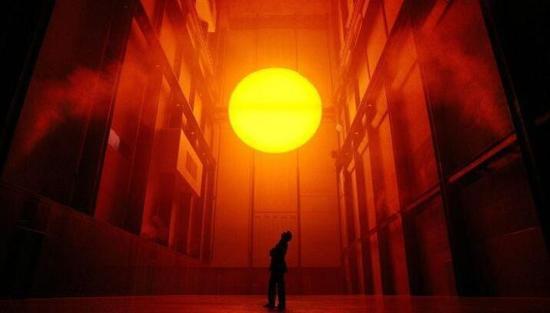

奥拉维尔·埃利亚松《气候计划》2003

《气候计划》(The Weather Project)是迄今为止涡轮大厅中最受观众欢迎的项目

奥拉维尔·埃利亚松是丹麦著名的艺术家,但是在2003年这个项目之前,他并不被外界所知。在这个项目之后,一切都改变了。

伦敦天气多变化,出门时还是好好的,但可能还没走到车站,天气就已经从太阳高照变成倾盆大雨,还来不及拿雨伞就已经被淋湿了。正因为此,天气成为伦敦最热门的话题之一。2003年泰特现代美术馆涡轮大厅的展览 就是由丹麦籍的艺术家奥拉维尔·埃利亚松特别为泰特现代美术馆的 涡轮大厅根据天气所量身订做的装置艺术。

奥拉维尔·埃利亚松本来就善于利用天气为创作资源,又发现天气是伦敦文化那么重要的一部分,于是就决定用两百多盏路灯灯泡来做一颗大型的人造太阳。太阳的表面是一块特制的塑料板,将所有的光融合成为一体,悬挂在高达35米的涡轮机大厅中,照亮整个展场。展场中的所有东西都在这颗人造太阳的光辉下都被映照成橘黄色,带着微微的黑色阴影。

空中迷漫着的白雾,看似从门口的泰晤士运河慢慢的飘进来的,其实是从墙边的柱子下面的干冰机中缓缓喷出的。空中漂浮的雾渐行成云,驻留良久才渐渐消失。这会让你完全忘了自己还在美术馆内,因为整个气氛就和像在高山上看夕阳一样。奥拉维尔·埃利亚松说那些雾气所形成的云和天气一样独特,一样变化莫测,不可预料,那就是天气有趣的地方。涡轮大厅里悬挂着一个由上百个单频灯组成的半圆形镜面装置。展厅里同时弥漫着干冰。这些其貌不扬的设施却为涡轮大厅制造了一种微妙的神秘感。巨大的人造太阳将涡轮大厅照映成阴暗的橙红色,促使观众进行任何随机的回应。可以说,埃利亚松的《气候计划》可以说是涡轮大厅最受欢迎的作品之一。

奥拉维尔·埃利亚松表示:“我希望《气候计划》可以引发人们对于我们在艺术场所体验的思考。比如说一座博物馆里收藏了什么艺术、一座城市里有什么样的博物馆以及一个国家里的城市是什么样的。” 埃利亚松曾对泰特美术馆内的工作人员们进行了一项关于天气的调查。埃利亚松问道:“你认为天气这个概念是根据自然还是根据文化习俗出现的?” 他发现,有47%的人认为是基于文化习俗,53%的人认为基于自然。此次展览展示了包括这项调查在内的诸多调查结果。

奥拉维尔·埃利亚松

1967年,奥拉维尔·埃利亚松生于丹麦哥本哈根,现在德国柏林居住。埃利亚松小时候的艺术熏陶来自他业余艺术家的父亲。童年时代,随父亲一起生活在冰岛,那里独特的自然和人文景观塑造了埃利亚松敏锐的感知力,对他日后的创作有非常大的影响。

安尼什·卡普尔《马西亚斯》2002

《马西亚斯》(MARSYAS)横贯整个涡轮大厅

《马西亚斯》(MARSYAS)横贯整个涡轮大厅

2002年的涡轮大厅中悬挂着一个长达155米的鲜红色长筒,看上去既像血管,也会让人想起人体器官。从某个角度看,长筒看起来像是一把长号。《马西亚斯》这个名字取自提香的作品《被剥皮的马西亚斯》(The Flaying of Marsyas)。

艺术家自己在阐释自己这件作品时说:“这件作品被三个大型不锈钢圆环拉扯开来——就像被拉扯开的皮肤一样。我想探索的是一种将机械语言转化成肢体语言的方式。这件作品中最重要的是你不可能一眼看到作品的全貌。整件作品基本是挤进涡轮大厅的,所以这就意味着你只能看到作品的局部。对于作品而言,它必须保持神秘性,不能一下子向外界展露它的全部。虽然这样可能让作品变得遥不可及,但是我喜欢保持事物的神秘性。”

安尼施·卡普尔

安尼施·卡普尔1954年出生于印度孟买。70年代初他到了伦敦,开始学习艺术,后来就在伦敦工作和生活。因为这样的经历,他的作品被视为是印度和西方精神的结合。Kapoor的作品往往以简洁弧线的方式出现。配以简单,鲜明的色彩。

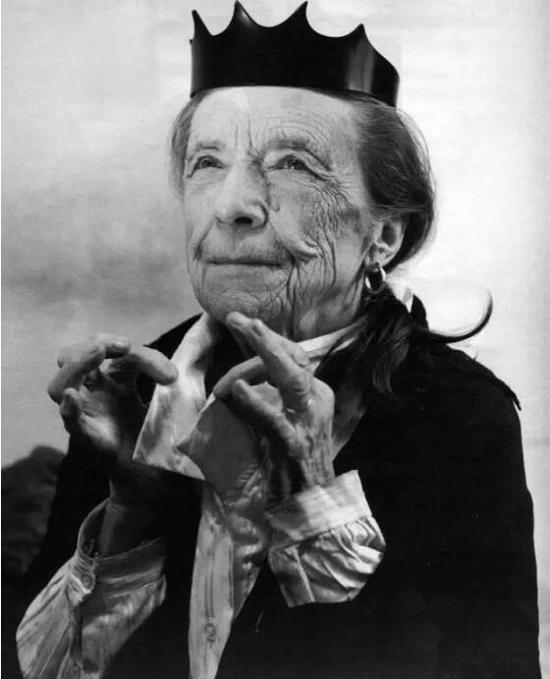

路易斯·布尔乔亚《我做》《我毁坏》《我重做》2000

布尔乔亚《我做、我毁坏、我重做》(I do, I undo, I redo)之《我重做》现场图片

2000年,泰特现代美术馆涡轮大厅第一次大型展览是由雕塑家路易斯·布尔乔亚创作。展览在涡轮大厅的东侧矗立着3个钢铁塔,分别是《我做》《我毁坏》以及《我重做》。每个高达9米的铁塔内外都装有螺旋梯、母子雕塑以及大型圆形镜子。横跨空间的桥上有一只布尔乔亚著名的巨型蜘蛛;蜘蛛的肚子里正在孵化着蜘蛛卵。

路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois)当时即将迎来90大寿,她说:“《我做》是一个积极的状态。这是一个积极的承诺。这意味着我在掌控之中,我抱有目的、希望或是欲望地向前行。《我毁坏》的部分关乎于瓦解。这是错误对我的折磨或对于手足无措的焦虑。《我重做》意味着我找到了解决问题的方法。这或许并不是最终答案,但是这其中有一种向前的冲动。”

有趣的是,布尔乔亚从来都没有亲眼在涡轮大厅里看过这个项目。备受她信赖的助手杰瑞·戈威(Jerry Gorvoy)根据作品模型在涡轮大厅搭建了铁塔。与此同时,布尔乔亚本人则在纽约的工作室里创作各个部件。

路易丝·布尔乔亚

路易丝·布尔乔亚是一名雕塑家、画家、批评家与作家。她1911年生于法国巴黎,25岁时开始专注于艺术创作,她以接近于超现实主义的方式进行绘画和版画创作,后来又开始尝试雕塑。

布尔乔亚创造力的真正爆发还是在70岁以后。她大胆尝试橡胶、石膏等新材料,并恰到好处地将行为、装置等形式融入自己的艺术。

来源:artintern.