参加追思会的艺术家合影留念

俄罗斯艺术科学院院士、人民艺术家、俄罗斯圣彼得堡美协主席、原列宾美术学院院长、恰尔金工作室主任导师、著名雕塑家阿尔别特·塞拉菲莫维奇·恰尔金教授于2017年1月9日逝世,享年80岁。4月8日下午,由中国艺术研究院中国雕塑院、欧美同学会留俄(苏)美术院校校友会主办的俄罗斯列宾美术学院原院长阿尔别特·塞拉菲莫维奇·恰尔金追思会在中国雕塑院举行。

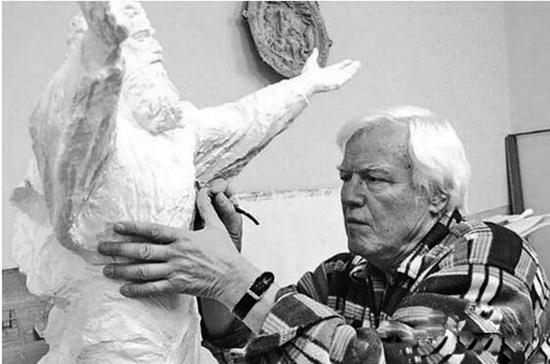

阿尔别特·塞拉菲莫维奇·恰尔金

阿尔别特·塞拉菲莫维奇·恰尔金1937年12月16日出生于乌克兰。1960年考入列宾美术学院雕塑系,先后跟随前苏联雕塑大师宾丘克、托木斯克和阿尼库申学习雕塑,1969年博士生毕业留校任教。作为俄罗斯联邦著名雕塑家、教育家,他为中俄之间的文化交流做出了巨大的贡献,他在任期间授予多位中国艺术家荣誉称号并且为在校的中国学生给予艺术上的耐心指导,促进了中俄多个学术交流活动和展览。在他逝世90天之际,也适逢中国清明节后,中国的艺术家们选择在这一天以这样的方式缅怀这位对中俄艺术交流做出卓越贡献的俄罗斯艺术家。雕塑家、中央美术学院教授曹春生,美术家王仲,北京师范大学艺术与传媒学院美术系主任、教授古棕,美术理论家、中国艺术研究院研究员晨朋,清华大学美术学院教授王铁牛,中国艺术研究院教授郑光绪,北京舞蹈学院教授秦烨,中央美术学院教授周思旻,中国艺术研究院教授孙龙本,中国传媒大学教授马长利,中国艺术研究院教授姜波在会发言。校友们回忆与恰尔金接触的点滴过往,对他的人格魅力、民族精神、艺术成就给予高度肯定。

追思会上,中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席、中国雕塑院院长吴为山教授的书面发言由中国美术馆典藏部副主任韩劲松代为宣读。吴为山教授的发言介绍了恰尔金院长的生平、艺术成就和与他交往的点点滴滴。他对恰尔金院长为中俄友谊做出的贡献给予充分肯定和高度评价,还介绍了4月2日在中国美术馆举办的中俄两国文化交流中的重大展事“伏尔加河之声:中国美术馆藏俄罗斯油画精品展”。“接下来我们还会继续推出与列宾美院合作的展览,待合适的时候还会为阿尔别特·塞拉菲莫维奇·恰尔金先生举办一个雕塑展。……通过实际行动来纪念恰尔金先生,传承中国和俄罗斯美术界这份珍贵的友谊。”

中央美术学院教授、恰尔金老同学曹春生发言

本次追思会由中央美术学院教授,同时也是恰尔金教授的老同学曹春生倡议发起。会上,他充满感情地追忆了恰尔金的生平和与他交往的经历。他在发言中说,恰尔金教授是一个非常勤奋和谦虚的人,同窗期间,他们经常谈论两国的文化、艺术、社会,周末恰尔金喜欢与中国留学生一起玩、运动,对中国人友好、真诚,是值得信任的朋友,也由此他们建立起深厚的友谊。恰尔金是一位真正的艺术家。他所具备的艺术情怀不是自我的,而是为大众和全人类的,是非常值得尊重的一位艺术家。

追思会由王铁牛教授主持

追思会由油画家、欧美同学会留俄(苏)美术院校校友会会长、清华大学教授王铁牛主持。他在发言中表示,作为中国艺术界真诚的朋友,恰尔金的去世不仅是俄罗斯艺术界的重大损失,也令中国的艺术家们心痛不已。“艺术是俄中交流的最好方式。”这句他于2013年在圣彼得堡中俄美术展开幕式上说的话至今仍具有现实意义。

中国艺术研究院晨朋教授发言

中国艺术研究院晨朋教授在接受记者采访时说:“恰尔金是一位非常和善和热情的人,作为列宾美院留学生,我始终对于列宾美院培养出的雕塑家非常关注。上世纪60年代,当俄罗斯出现大型雕塑和综合体的时候,我开始注意到恰尔金并且将俄罗斯的一些雕塑介绍到中国,在我的印象中他是一位非常杰出的雕塑家。”

美术家王仲发言

王仲在发言中说,恰尔金喜欢塑造历史人物、宗教人士和文化名人,他一直延续着现实主义艺术的创作观念,强调思想和精神。他喜欢谈艺术、谈精神,道德至上,他对真理的追求和作品中充盈的一种救赎的精神实际源自于俄罗斯民族精神中很深层的含义。

北京师范大学艺术与传媒学院古棕教授发言

油画家、北京师范大学艺术与传媒学院古棕教授在谈及举办此次追思会的初衷时说,“恰尔金对中国整个政治体制、艺术品格非常认可,他为中俄之间的文化交流做出了巨大的贡献。在任期间,他授予多位中国艺术家荣誉称号并且为在校的中国学生给予艺术上的耐心指导,对中国的艺术家们帮助很大。我们留俄学子感谢他的努力和作为,因此欧美同学会留俄(苏)美术院校校友会与中国雕塑院联合举办了这次追思会,希望通过这次追思延续中俄艺术界的交流。恰尔金教授以艺术的标准作为人生的标准,祝他的艺术长存。”

中央美术学院李富军博士发言

会上还展示了大量的校友与院长的图片和视频,李富军博士发言并播放了他亲自前往圣·彼得堡参加恰尔金葬礼时拍摄的视频资料。他在会发言中说:“恰尔金的一生都在工作。在他担任列宾美术学院院长的时候,日常的工作繁忙,他的作品大多是在周末产生的。他是一位有着贵族精神的人,这种精神根植于俄罗斯的文化传统,是俄罗斯人内心深处对自由和尊严的追求,他虔诚的信仰和高贵的精神支撑着他的创作,也饱满了他的一生。”

恰尔金学生孙龙本教授发言

恰尔金学生孙龙本教授发言孙龙本教授曾经在留学列宾美术学院期间毕业于恰尔金工作室,他以几个细节回忆了恰尔金老师——一位和善的老师和宽厚的长者。“他告诉我们艺术创作不能着急,要慢一些,要用饱满的艺术热情来表达作品,面对一尊已经很完美的泥塑,他仍然要求继续进行精心推敲。这些都令我受益无穷。”

追思会现场

追思会上,留俄校友李继飞、黄远鹏、陈文华、徐研等校友也相继发言表达了对恰尔金教授的深切怀念。于彬彬校友含泪展示了她为缅怀老院长所画的《恰尔金肖像》。冯世光、王玉庚、刘婷婷、张蕾、王威、赵也等50余位校友也一并出席。会后,与会校友参观了中国雕塑院展厅,在恰尔金院长曾参观并高度评价的“塑魂鉴史-南京大屠杀组雕”处(留影)缅怀老院长。

恰尔金将作为用艺术纽带紧密联结两国的人永远活在我们心中!

附

吴为山追思文:

各位女士丶先生们,大家好!

今天在中国雕塑院举办阿尔伯特·查尔金先生的追思会,因中国美术馆馆长吴为山先生现在浙江,无法亲临会场,特意让我代为宣读发言稿,以此缅怀阿尔伯特·查尔金先生。

阿尔伯特·查尔金1937年12月16日出生。1960年考入了列宾美术学院雕塑系,先后跟随苏联雕塑大师宾丘克、托木斯克和阿尼库申学习雕塑,1969年博士生毕留校任教。是俄罗斯联邦著名雕塑家,教育家。曾任圣彼得堡艺术家协会主席,列宾美术学院院长,列宾美术学院查尔金工作室主任。先生于2017年1月9日逝世,享年80岁。

阿尔伯特·查尔金先生的作品执着于古典主义风格的探索,表现着自己的心灵感受和对社会的深刻认识,这给予了他的作品很强的生命力,也赢得了大家广泛的尊重。他的艺术大家都比较了解,我就不多赘述,此刻我脑海里浮现的都是我们之间交往的画面。

2014年12月,为纪念首个国家公祭日设立,我的"塑魂鉴史”雕塑展览在中国国家博物馆举办,先生专程从彼得堡赶到北京祝贺,评价我的雕塑“兼具欧洲学院派气质和中国写意精神,作品给人以荡气回肠的独特感受。”我也一直很敬佩老先生的为艺、为人的风范,我们相互信任,多次共同参加留俄同学会的相关活动,促成了许多中俄艺术方面的交流,结成了深厚的友谊。

我最后见他是在去年11月,当时我率中国美术馆出访团去俄罗斯彼得堡拜访列宾美院,谈展览合作的事。从莫斯科到达彼得堡已经很晚了,没想到在欢迎晚宴上老先生也来了。依然精神矍铄,见面就是一个大大的拥抱,又关切问起我们的行程安排,我的情况。立刻让我感受到来自老朋友的那种亲情和关爱,感觉特别温暖。在现任院长米哈伊洛夫斯基向人介绍我的时候他几次要去话筒用最直接简单的话介绍我,说这是来自中国的大艺术家等,因为我们交往很久了,他认为更了解我。晚宴结束大家准备离开时,他郑重邀请我和我的团队到台上合影。他对待朋友的热情和周到让我深为感动。与他交往这些年丝毫没有感觉到年龄、文化的距离,相反总感觉到他对朋友、对年轻人的热情友善和爱护的心。

阿尔伯特·查尔金先生对中国很有感情,培养过很多中国留学生,结识了很多中国艺术家朋友,也创作了许多中国题材的雕塑,可以说他是一个热爱中国的俄罗斯美术教育家和雕塑家。

中、俄文化艺术界历史凝结的友谊连接了几代人,俄罗斯艺术也是我们最为熟悉和亲近的艺术。今天我们缅怀阿尔伯特·查尔金先生,希望把这份友谊继续下去。就在4月2日,中国美术馆在对藏品梳理研究的基础上推出“伏尔加河之声:中国美术馆藏俄罗斯油画精品展”,接下来还会继续推出与列宾美院合作的展览,待合适的时候还会为阿尔伯特·查尔金先生举办一个雕塑展。总之,我们会通过实际行动来纪念查尔金先生,传承中国和俄罗斯美术间这份珍贵的友谊。

孙龙本追思文:

列宾美术学院老院长阿尔伯特·查尔金1937年12月16日出生于俄罗斯,是俄罗斯联邦著名雕塑家,教育家。曾任圣彼得堡艺术家协会主席,列宾美术学院院长,列宾美术学院查尔金工作室主任。先生于2017年1月9日逝世,享年80岁。他生前为中俄之间的文化交流做出了巨大的贡献,他在任期间授予多位中国艺术家荣誉称号,给予中国留学生诸多方面的支持与帮助,同时也促成了多个中俄间的学术交流和艺术展览,留俄学子们感恩于他的这些努力!

2017年4月8日下午3点,由中国雕塑院和欧美同学会留俄(苏)美术院校校友会,在中国雕塑院学术报告厅联合举办了阿尔伯特·查尔金先生追思会,会议由王铁牛老师主持。追思会首先由中国美术馆典藏部韩劲松先生宣读了中国美协副主席、中国美术馆馆长吴为山教授所写的的追思文章,然后曹春生、王仲、晨朋、古棕、孙龙本、李继飞、李富军、郑光旭、姜波等友人与学生做了发言。曹春生教授、晨朋老师、王仲先生做了深情的追忆,将他们之间的很多感人故事分享给大家听,李 富军老师则回忆了葬礼的情况和恰尔金好友间传颂的动人往事。来自全国各地的五十多位艺术家参加了追思会,会后参观了中国雕塑院的雕塑陈列室。

大家通过追思会加深了中俄艺术家的感情,也将会更好地促进中俄之间未来的合作与发展。