英国作家约翰·理查德森的《毕加索传》极其细致却不繁琐,其中第一卷写于1991年,描述1881-1906年的毕加索,艺术史上一般称为“蓝色时期”和“玫瑰时期”。在作者看来,马戏团、流浪汉、妓女等边缘群体之所以频频进入毕加索的画作,不能把它们抬高到社会关切,它们更贴近理查德森的弗洛伊德式阐释,一种安达卢西亚式的对好奇之物的强烈凝视。

毕加索,裸脚女孩,1895(时年艺术家14岁)

作家张炜写过《远逝的风景》,品读域外的画家。这是一部华丽的美文集。少年毕加索画出《裸脚女孩》、《老渔民》等作品,张炜赞叹“这个稚嫩的生命竟然对人生和世界的苦难、对世间的奥秘知道得那么多那么早”,从那以后,“他还要面对一个颠倒黑白、指鹿为马的时代”,他所有的画作实际上“隐含了一个生命的全部悲凉无告”。

观者不同,对“哈姆雷特”的看法各有不同。对应“毕加索”,诸如张炜使用的“不可思议”“强悍茁壮”“伟大狂放”这类大词,经常被人们不吝惜地堆叠其上。毕加索的传记数量很多,中国作家如唐林、杨斌、何华,都将他塑造成德艺双馨的学习榜样。外国作家却往往对其颇有微词。阿莲娜·S。哈芬顿的《毕加索传——创造者与毁灭者》,把毕加索的作品与人格分离开来,还原了一个人性化的毕加索,但这部传记聚焦于毕加索的私生活,对艺术的赏析能力不够。约翰·伯格的《毕加索的成败》较为出色,这位知名的艺术评论家满怀悲悯,描述毕加索被鲜花包围的名人生活以及随之而来的艺术力的衰竭。我们都需要有意识地抵御声名和地位的负重。不过,限于两百多页的篇幅,伯格只能精要的,点到为止。

毕加索,自画像,1901

英国作家约翰·理查德森的《毕加索传》消弭了以上传记的憾处。他的这部传记极其细致却不繁琐,作品分析与人物生平糅合得非常好,兼有艺术高素养与流畅的叙事风格。理查德森与毕加索的友谊起于1953年,当时他们拥有共同的朋友圈,结交之后有了写书的计划。这个计划在毕加索生前就得到了资助,《毕加索传》全四卷英文版目前已完成前三,写作时间跨度之大非常罕见。其中第一卷写于1991年,描述1881-1906年的毕加索,艺术史上一般称为“蓝色时期”和“玫瑰时期”。中文版已引进。

虽是“官方指定”,并不阿谀奉承。米歇尔·福柯在《作者是什么》里批评了长久以来我们把艺术家当作天才来关注的观念。喜欢一位艺术大家,并非定要让他成“神”。一味供上神坛,同时,也是彻底隔离。与其以想象的方式将毕加索置于历史的荒原,不如放他回到世俗,以平视的目光接近他的生活。理查德森的作品恰如福柯所言。时不时爆出“黑料”,然而绝非刻意的污名化。他以接近贬抑的方式,摒弃了喧哗的噪音,重新赋予毕加索“人的正当性”,更加清晰地展现了他的艺术源流。

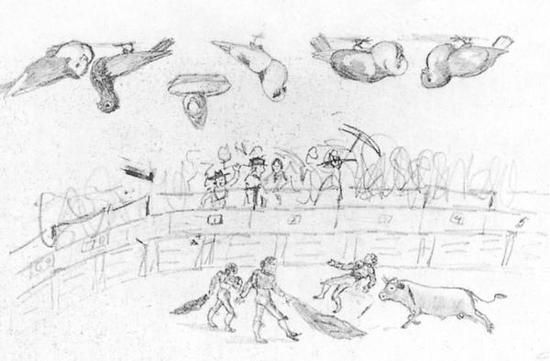

毕加索,斗牛:鸽子,约1890

“巴勃罗对父亲的爱明显地具有某种弑父的意味。”理查德森说道。他以老练的鉴赏力对某些作品提出质疑。比如,《斗牛:鸽子》(约1890年),他认为上下部分的不同画风显示画作可能得到何塞的“加工”。“虽然在毕加索少年画作中发现伟大艺术的萌芽是一种很有诱惑力的想法”,不过,这些依然是“人们从一个合情合理的有才华的儿童身上能够期待的东西”。斗牛和鸽子经常出现在毕加索的作品里,20世纪50年代,当他的和平鸽成为国际偶像,毕加索声称“用鸽子偿还了他(父亲)”的恩情。毕加索在早期桎梏于父亲的保守理念,但他并不愿意追随父亲那种教化性的固定风格,后来那些大胆的试验性作品或也有逆反的心理需求,理查德森的阐释方法显然受到弗洛伊德心理学的深刻影响。

“弑父”是弗洛伊德的常用术语。弗洛伊德认为人类自我包括本我(id),即无意识的心理,和自我(ego),即意识的心理。他还提出儿童和父母之间存在“俄狄浦斯情结”。弗洛伊德借用达·芬奇的《圣母子与圣安妮、施洗者圣约翰》一画进行分析,认为这幅画中两位女性的姿态,即马利亚坐在母亲腿上的样子,是达·芬奇因自己是私生子而缺乏安全感的潜意识表现。弗洛伊德理论后来成为文艺批评“万能药”,有时显得滥用,不过精神分析法的确便于挖掘艺术家的创作动机,并循着艺术家的创作意图和步调来思考艺术作品的含义。

理查德森还提供了一把“安达卢西亚式的钥匙”。毕加索在晚年说过:“在安达卢西亚,眼睛相当于性器官……过于强烈地凝视一个女性相当于视觉性的强奸。”以弗洛伊德的解释,这种“强烈凝视”必然来自于儿童时期的性意识,而理查德森认为“这能帮助我们理解反复出现的和窥阴癖有关的主题”。中国文化习惯从道德角度去衡量创作家及其作品,而西方20世纪的文艺评论则喜欢用“潜意识”来品人说事,这是中西方文化的一种本质不同。

就毕加索而言,至少在青少年时期,并未能见出如张炜等人所描述的高贵品格。马戏团、流浪汉、妓女等边缘群体之所以频频进入毕加索的画作,不能把它们抬高到社会关切,它们更贴近理查德森的弗洛伊德式阐释,一种安达卢西亚式的对好奇之物的强烈凝视。

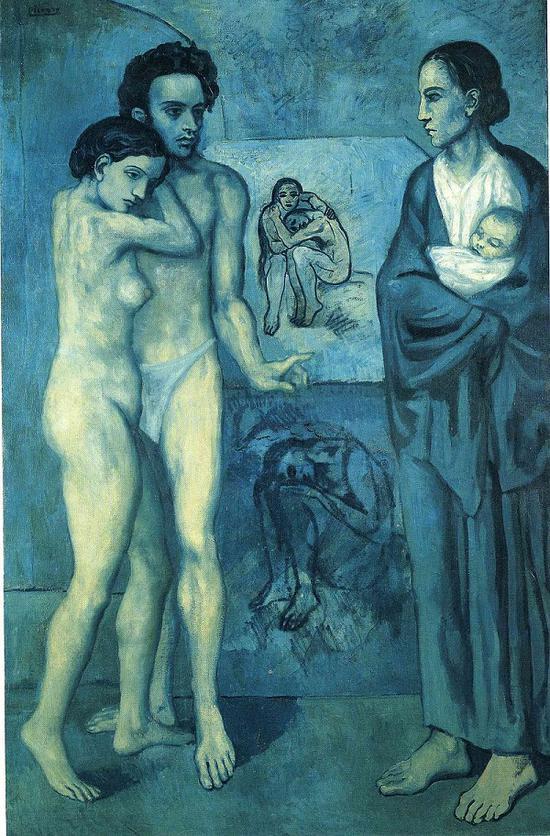

毕加索,生活,1903

毕加索不喜欢闭塞的马拉加,浮华的巴塞罗那和奢靡的巴黎才是他的精神原乡。他混迹于放荡不羁者和无政府主义者的圈子里,身边围绕各式各样的女人、同性恋者、诗人、抽鸦片者,“四只猫咖啡馆”这类前卫艺术家活动场所拓展了毕加索的视野。比如,诗人卡萨吉玛斯带给毕加索的影响。毕加索在1902年创作了他早期的重要作品《两姐妹》。这幅作品是以在巴黎一所监狱里看到的女人为原型,吸收了卡萨吉玛斯式多愁善感的浪荡气质,采用以蓝色为主调的风格。罗西塔、艾莉丝、费尔南多……每隔一段时间,画作就会更换女主角,她们都是毕加索的情人。艺术触动情欲,情欲发酵艺术?兼而有之。

毕加索,两姐妹,1902

解索毕加索的人际关系是理解这位艺术家以及他置身其中的文艺圈的有效途径。还有一类人群不能忽视——画商。毕加索是少有的取得巨大商业成功的艺术家。1901年,毕加索作品在沃拉尔画廊首次展出,从他在巴黎的事业伊始,毕加索便显露了社交天赋对艺术名望的强大加持。理查德森抖落了一些很有意思的细节。比如,毕加索当时办展的大部分画作,是在开展前一个月内,用一天三幅的速度赶出来的;沃拉尔雇佣了一些评论家,在报纸专栏上大造声势;毕加索给马纳克、科奎特和沃拉尔都免费画了肖像。所以,我们必须明白,毕加索的名声之由来,至少部分有赖于艺术天赋之外的东西。

毕加索为文艺评论人格鲁德·斯泰因所作肖像(1906)

当然,不可否认毕加索的才华。特别是他的艺术直觉。毕加索在马拉加时就有意识地让自己的作品适应最新的潮流——加泰罗尼亚现代主义:混杂了新艺术运动、象征主义以及青年风格。逐渐融入巴黎的艺术圈之后,毕加索以娇嫩的粉色代替了忧郁的蓝色,呈现一种受巴黎人欢迎的纪尧姆式早期诗歌的抒情气质。同时,他受到安格尔、塞尚和高更等大师作品回顾展的激励,博物馆里的伊比利亚雕塑品也极大地启发了他的思维。

毕加索,两个裸女,1906

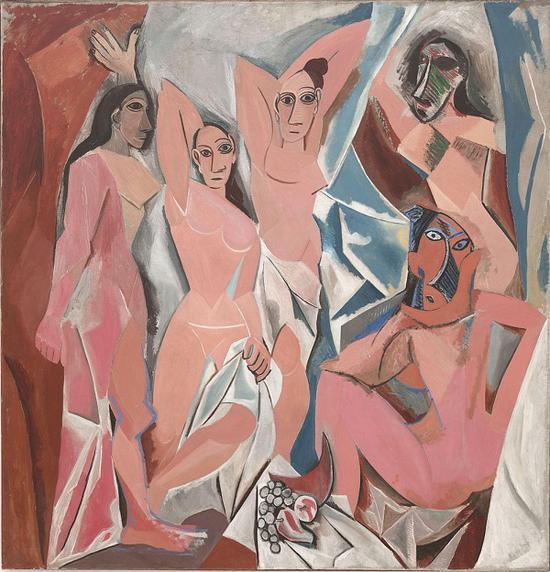

毕加索,亚维农少女,1907

布面油画《两个裸女》(1906)初步呈现立体主义的早期风格,不久之后,1907年的《亚维农少女》将以一曲“五重奏”,真正向世人宣告毕加索时代的到来。艺术的形式和题材,如何做到恰如其分的融合?这一次,安达卢西亚人的眼神,望向更远方。

来源:澎湃新闻 作者:林颐