展览名称:G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

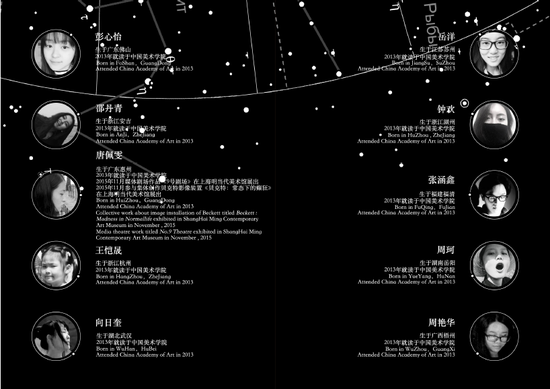

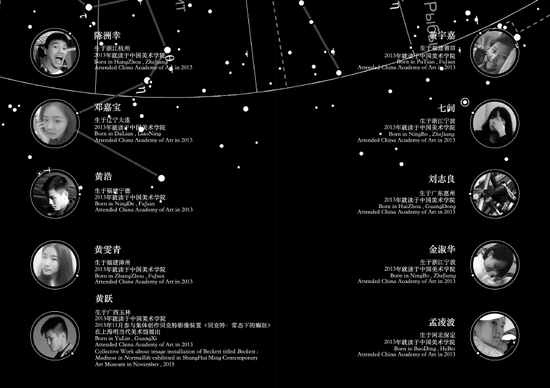

参展艺术家: 陈洲幸、邓嘉宝、黄浩、黄雯青、黄跃、黄宇嘉、金淑华、廖炜明、刘志良、孟凌波、彭心怡、邵丹青、唐佩雯、王恺晟、向日奎、岳阳、钟欢、张涵鑫、周珂、周彦华

总策划:牟森

学术主持:宋振、吴钰辉、施洪法、当代艺术调查局

策展人:马楠、宋振熙

策展助理:陈奕村、七间

展览开幕:2016年1月15日 17:30

展览时间:2016年1月15日-2月22日

主办单位:中国美术学院跨媒体艺术学院媒介展演系

承办单位:三尚当代艺术馆

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

展览前言

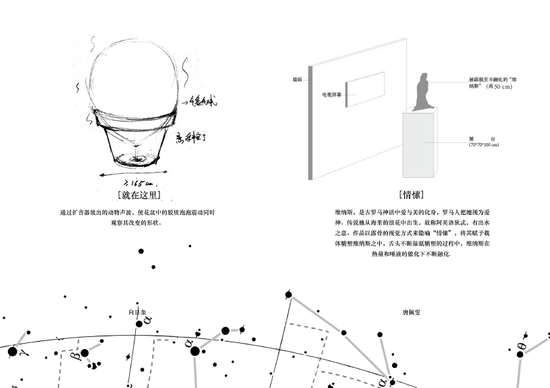

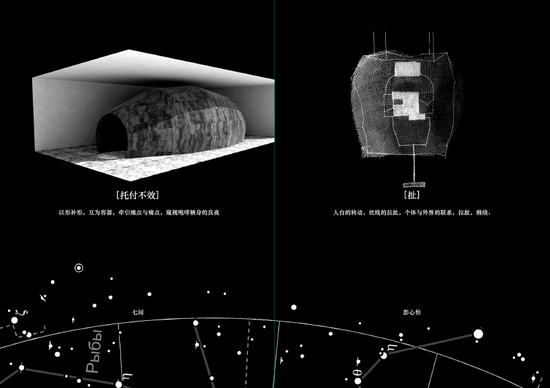

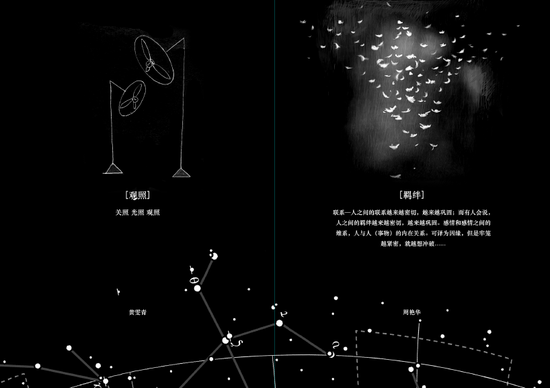

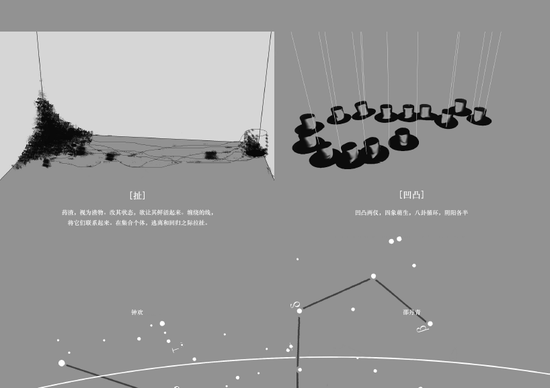

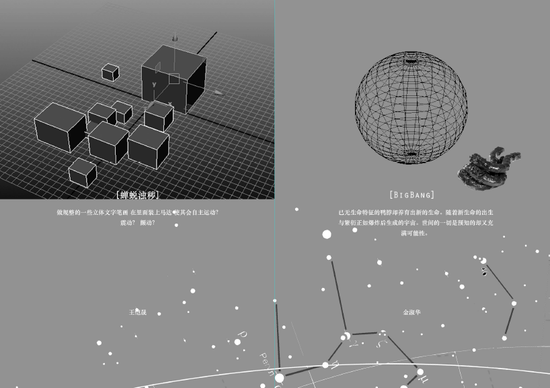

对于装置艺术来说,艺术家们首先需要打开的是对“物”的经验感知。因为他们将和艺术家一起构成一种亲密关系,无论是情感的、逻辑的、有效的(有时更需要合理的无效)、视觉的等等。对于青年艺术家来说,如何打开他们去挖掘这种亲密关系的路径,将成为改变他们未来艺术表达方式的关键。或许这些艺术家们并不像已经在艺术创作道路上纵横数年的当代艺术大家们那样在艺术创作上游刃有余,创造力和学术性十足。但是这些艺术大咖们却也逐步在丧失一种纯性和活力,如何专注的去解决一个切实关系于“物”的问题,用最纯粹的经验感受材料去完成艺术作品,而不去复杂化和叠置观念。艺术家的创作阶段是不可逆的,而每个成长阶段更是弥足珍贵。今天,在这样一个“物”的主题下,来自中国美术学院跨媒体艺术学院媒介展演系的同学们,或许正式地,第一次脱掉学生的帽子,用真正艺术家的职业气质去思考、创作、参展。这是走出学院前的第一步,也是未来艺术创作能力行走起来的开端。我们相信“going”是这20位艺术家在未来必须坚持的属性,不停歇的去围绕自己在当代艺术语境下思考的价值核心旋转,如同行星一般。如果说今年对于杭州来说首要热门的词语是“G20”(国际经济合作论坛),那么对于这些年轻艺术家来说,他们的“G20”对于他们自己更加重要,因为他们作为正在前行的20个行星,不仅仅是一个“group”,更应该是“going”的状态。

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

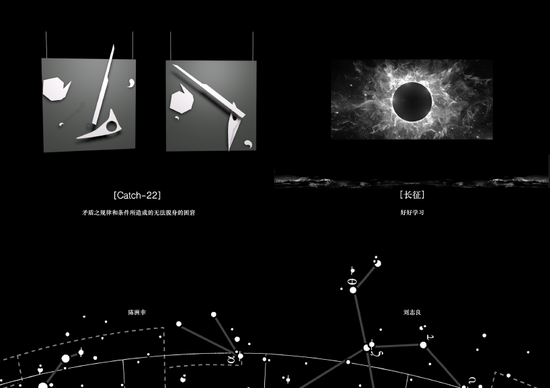

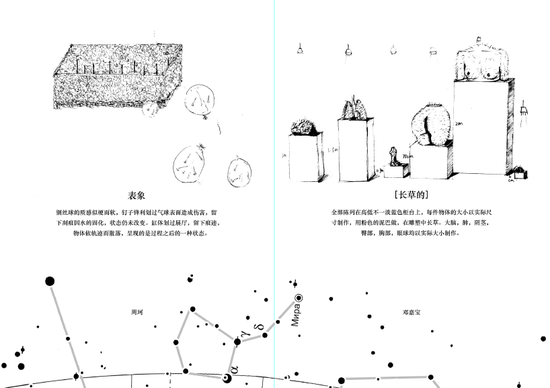

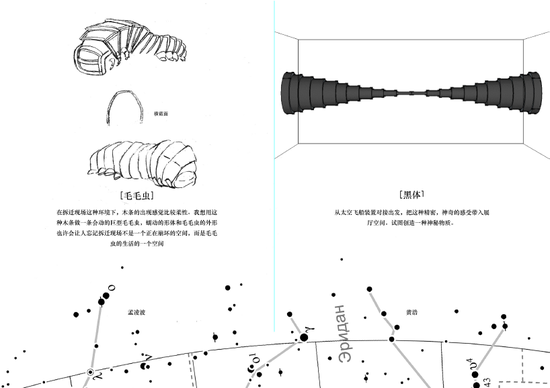

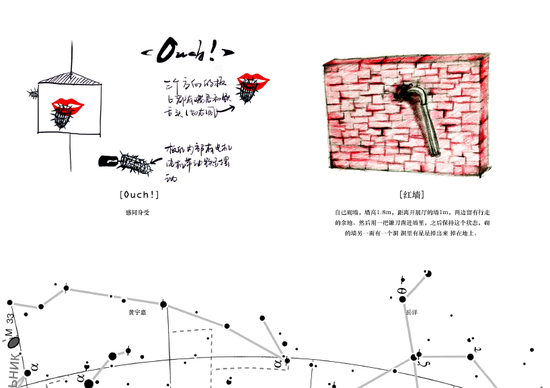

参展的20件作品围绕“物”的属性、状态、观念、符号、互译等方面进行探讨,每一件作品都切实的于艺术家个体生活和思考密切相关。装置在他们这里有更多的路径探索,无论是有空间叙事还是情感转译,又或者是观念表达、无意识创造等等,它们最终被呈现出的情态本身将抒写“所在物”留给艺术家和观者共同的艺术创造力。或许我们能从这些作品在展厅空间中的呈现可以发现,“物”的本质是多样的,他存在一种在观看者内心里的进化,无论是物态上还是哲学层面,艺术家用装置的形式把这种进化进行了显现,给我们看到了不同界面下的“物”态。

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

“媒介行星——G20 物的行星”是“媒介行星”系列展览中的第一期,同时,我们希望用G20来命名这样一群从媒介展演系走出的青年艺术家们,多年之后,或许他们有着不同的人生轨迹,但相信,这个展览将会见证这些青年艺术家们对待艺术的初心。

策展人:宋振熙

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

当行星转动

牟森

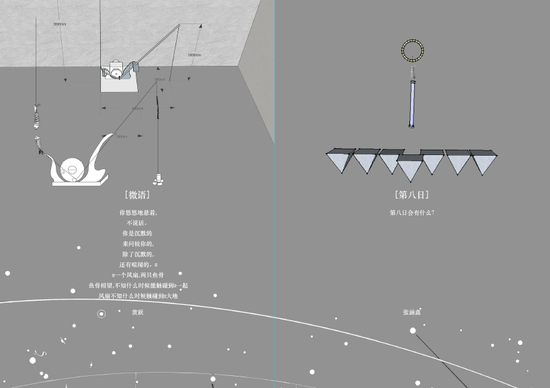

我们时刻用微信。微信是什么?微信之父张小龙说:“我就是开机页面中那个孤独背影”。对我来说,微信是数亿颗有所感触需要表达的孤独行星。它们时刻转动,日夜不停。

当面听过托尼·惠勒关于“Lonely Planet”品牌的讲座。Lonely Planet,中文译名“孤独星球”。名字来自马修·摩尔的歌曲《太空船长》,歌词本来是“穿越天空,这颗可爱的星球(lovelyplanet)”,惠勒听成了“lonelyplanet”(孤独的星球)。爱。孤独。在路上。每个旅人都是一颗行星。

2015年9月到2016年1月,中国美术学院跨媒体艺术学院媒介展演系的第一个学期。我个人是在焦虑中度过的。当我和展演系的老师一起决定,将课程联通,每学期为每个年级做一个展览。焦虑算是得到些许释放。

对我来说,展演意味着展开和演化。媒介创作则如同行星,围绕着自转的恒星公转。自转的恒星是每位同学的人生。是时光。

想起“飞矢不动”,著名的“泽诺悖论”(Zenoparadox)。时空假如无限可分,在某时间段的某一时刻,一个飞行的箭头是不动的。Zeno说,在这个时间段里,任何一个时刻,箭头都是不动。所有的时刻都是如此,因此飞速运动的箭头其实是不动的。

对我来说,展览就是这样的时刻。每位同学的媒介创作演化在这一时刻“飞矢不动”。而未来,你们还将会呈现无数“飞矢不动”的时刻。

感谢为媒介展演系三年级上过课的每位老师。感谢当代艺术调查局。感谢策展团队。感谢参展的三年级每位同学。

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展

天工开物还需要一本

宋振

任何一颗已知或未知的行星从来都不缺少物,也未必需要人。

物的行星上,物与物随机交构,实时更新万象。而人只不过是一个好奇心旺盛的看客,开始还小心翼翼地接近,可越近就越被吸引,直到插上了一脚却仍不能自已。何时善罢甘休,无解。因为无解,所以漫长的人类文明养出了一颗动力强劲的好奇心,它的动力依靠文明的惯性推送至人类的每一颗心脏,而它的使用寿命无可估量。

人类中,务实分子常说“我们为全人类的生存着想,一定要找到下一个适合人类栖居的地球”,务虚分子又说“我们对宇宙的认识,还仅仅是一粒微尘”。像这样找个理由平复一下自己的好奇心不难,可是如何安抚自己那种被宇宙、被万物所需要的主观情绪,着实不易。

新发现的G20物的行星上,刚刚着陆一个20人团。他们对这颗新发现的物的行星,无比的好奇,同时也由衷的觉得这颗行星与他们之间需要彼此关照。所以他们观测、记录、开采、冶炼、生产,每个人劳动的尽情也尽性。一轮劳动过后,她们终于发现作为第一批登陆者,她们的确是这颗独特的物的行星所亟需的开拓者。

《G20物的行星》展厅中的工具、服装、物品是他们发回给我们的样本,与这些物品一并发回的还有一条令人困惑的信息:“请忘了G20物的行星所有参与者的名字”

我未经他们的同意,只想补充:“如果舍不得,就请为这些样本命名。”

G20物的行星——中国美术学院跨媒体学院媒介展演系首展