记者 宫鋆煜 文/图

原标题:故宫博物院藏有大桥徐氏家谱残本 先祖徐亮曾捐全部身家赈灾

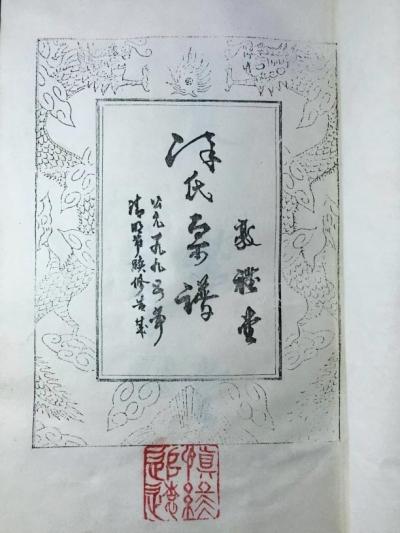

敦礼堂徐氏宗谱

本报8月26日刊发《徐姓有两支,江都一支为徐达后人》后,众多徐姓读者给本报打来电话,或提供新线索,或希望通过本报寻根溯源。其中家住集贤二村的徐九龄老人向记者展示了来自滨海的徐氏一支完整家谱。

老人展示滨海徐氏家谱

滨海敦礼堂徐氏源自徐达族兄

前天上午,记者在徐九龄老人家中见到了这本于1995年清明节重新修订的“敦礼堂徐氏宗谱”,在谱序中记载有这样一段话,“始祖迪公字循先,系大将军达族兄,少游太学,多才多艺,因避元乱隐居,待时至此,太祖求贤若渴,达公进荐使掌簿书,时年三十八岁,旋授考功主事之职,继迁稽察中书科事务。”在宗谱文中对徐迪也有提及,文中提到太祖洪武元年大封功臣,“迪公兵部侍郎兼都察院右副都御史之职,出抚陕西,恩威并施,士民歌颂,及洪武十九年公毙,享寿七十有二,追封安定伯。”

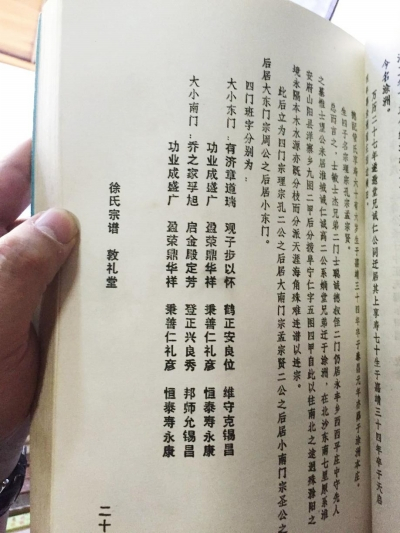

徐九龄告诉记者,自己祖辈定居滨海,祖父在战乱时迁至扬州,“敦礼堂是我们滨海徐氏的堂号,这本家谱是我前几年回老家时族中老人赠予我的,上面记载了我们滨海徐氏分为“大小东门”和“大小南门”两支。我们家是“大小东门”这一支,我的父亲是“观”字辈,我是“子”字辈。”

随后,记者陪同徐九龄来到徐高义老人家中。经过翻查资料比对后,徐高义初步判断,滨海敦礼堂徐氏与维扬江都徐氏为一脉分支。“维扬江都大桥徐氏的始祖为徐常,徐达是徐常的九世孙,徐迪为徐达的族兄,也应该是徐常的九世孙,徐达的后人后来迁至江都宜陵西徐家老庄,形成了维扬江都徐氏这一支。至于敦礼堂徐氏何时迁至滨海的,在这本家谱中并未记载,所以也无从考证,目前只能通过资料初步判断,滨海敦礼堂徐氏与维扬江都徐氏应该是一脉的不同分支。”

江都大桥徐氏后人讲述

大桥镇被淹,先祖捐全部身家赈灾

家住凤凰新村的徐校谦老人给本报写来一封信,信中详细记载了清朝末年祖先仗义疏财、救济灾民的故事,同时附上了一份抄自故宫博物院的1921年修谱的大桥徐氏十五世至二十二世家谱。

记者与徐校谦取得联系后得知,这份家谱手抄本是徐校谦的哥哥——东南大学博士生导师徐益谦得知故宫博物院藏有江都大桥徐氏家谱残本后,前往北京抄录所得。

记者与徐高义所编写的《中华徐氏历史文化荟萃》中关于江都大桥徐氏记载家谱部分进行比对后发现,该书中关于江都徐氏大桥家谱记载仅至十七世,但书中关于十六世班字辈分“延”与十七世班字辈分“为”完全吻合,所以基本确定徐益谦、徐校谦兄弟二人为江都大桥徐氏后人。

“根据在故宫博物院抄录的部分徐氏家谱记载,我们家一直到十八世“善”字辈都只有五房,现在大桥镇的南后街还有我们徐氏的宗祠和祖屋,保存得都很完好,第二房的后人至今还居住在祖屋中。”徐校谦介绍,“到了第十九世“乃”字辈的时候,分出了第六房,而我要讲的故事就是有关第六房的先祖徐亮。”

徐校谦说,先祖徐亮的故事是同乡的童希陈老人讲述的。“童老是我们当地很有名望的绅士,他出生在光绪八年(1882),是我们当地有名的活字典。1964年,我跟随父亲来到童老家中,他告诉我们,徐氏一族在大桥镇繁衍已经超过五百年了,家族中人大多以经商为生。道光年间,先祖徐亮在镇上经营一家桐油和麻织品的小商铺,1831年夏天,大桥地区连续下了很多天的大雨,大桥镇南部几十里一片汪洋,灾民遍地。在乡里素有善名的徐亮便联合童、郭、袁、汤、陈、莫、卞几家大户自发为灾区和灾民募捐,第一个捐款的便是徐亮,他在认捐簿上写下一千五百千制钱(清代计量单位),参照物价相当于现在的七万五千元,这基本上算是徐亮一半的身家了。”徐校谦介绍,徐亮写完后,其他大户也纷纷认捐,基本均为一千五百千制钱。当最后一人写完时,徐亮再次上前在认捐簿上又写下了一千五百千制钱。“也就是说,他将全部身家都捐了出来,不仅如此,他还亲自将救助食品和生活必需品送往受灾村落,大灾过后,灾民们请画师画了一幅《水乡赈灾图》赠予徐亮,此事让先祖仗义疏财之名传遍长江南北,就连江西的麻织品的大商人也愿意将货物交由先祖经营,而且不需要押金。此后先祖的油麻铺越做越好,老店一直开到抗战年间才关门。”