1291年,马可·波罗将第一件中国的瓷器带回威尼斯,同时还带回了远方五光十色的故事,从此整个欧洲掀起了对瓷器的狂热,它出现在君王、教皇的财产清册上、外交使节的礼单上,王宫、宴会处处可见,甚至在佛罗伦萨还流传着瓷器能够阻止毒药发挥药效的说法。

马可·波罗

瓷器像谜一样吸引着人们,在威尼斯甚至有个词叫瓷器病(Porzellankrankheit),它起源于一句表示垂涎的威尼斯俚语,用来形容王子们对瓷器的朝思暮想。数百年间,西方人也一直在探寻瓷器的秘方和制作工艺。瓷器究竟是什么东西,怎样才能将它制作出来?

“由一种在地下凝结的汁液制成,有人从遥远的东方把它带回。”十六世纪中叶一位意大利占星家写道。另一位作家则声称:“把蛋壳和脐鱼壳捣成粉末,加水调和,做成花瓶形状。然后把它们埋在地下。一百年后挖出来,这时才算做好,可以摆出来叫卖。”

这些对瓷器制作的想象,今天看起来显得有些幼稚,但却构成了瓷器在中西文明交流史上重要的一环。《白瓷之路:穿越东西方的朝圣之旅》一书,呈现了瓷器由中国传入欧洲并发展演变的恢弘历程。作者埃德蒙·德瓦尔(Edmund de Waal)是世界级的陶瓷艺术家,同时专精瓷器艺术与人文历史,被誉为“最擅长说器物故事的大师”。为完成《白瓷之路》的写作,他历时18个月穿越欧亚,深入探访了瓷器的三个圣地:景德镇、德累斯顿、普利茅斯,同时于浩如烟海的文史典籍和档案资料中仔细爬梳,王侯贵族、传教士、炼金师、哲学家、商人和冒险家悉数登场,娓娓道出一幕幕掩盖在历史云烟里的瓷器故事。

《白瓷之路:穿越东西方的朝圣之旅》,埃德蒙·德瓦尔,广西师范大学出版社 2017年版

圣地景德镇:工成土器动王都

景德镇最令人震撼的不是瓷器,而是瓷器的碎片。数百年的碎瓷片堆成了一座山,数以千万计的盆碟杯罐烧制失败,才得以成就一件完美的瓷器。瓷器的烧制条件要求非常严格,开裂或者变形的事情时有发生,一旦如此就只能重做,北宋诗人梅尧臣的一首诗写出了窑工的艰辛:“陶尽门前土,屋上无瓦片。十指不沾泥,鳞鳞居大厦”。

德瓦尔写道自己第一次见到这些碎瓷片时的心情,犹如朝圣——“我捡起了第一片碎瓷片……它薄的不可思议,但并不是白色的,而是极轻盈浅淡的青绿色……数百年埋在土中,把它弄脏了。这是我多年来梦寐以求的时刻,我恭敬地捧着它,好像找到的是基督的圣杯。周围的人看到我圣灵附体般陶醉的样子,全部都笑了,因为再往上走,整片山坡都是碎瓷片。瓷片倾泻而下,犹如一本词典,写满了陶瓷可能出错的所有方式。这不是胡乱丢弃、各不相干的废品站,这是一道瓷器的完整风景”。

景德镇碎瓷片,德瓦尔拍摄

景德镇当然称得上瓷器的圣地,是名副其实的“瓷都”,良好的自然条件,加上景德镇人的勤劳智慧,让这座城市焕发出无限活力。1576年,一位作者描述他靠近这座城市时的情景:“余尝分守督运至其地,万杵之声殷地,火光烛天,夜令人不能寝。”

这里有高品质的白墩子和高岭土,它们意味着瓷器的一切,白墩子是瓷器的肌肉,赋予瓷器硬度和透明的质地;高岭土是瓷器的骨骼,赋予瓷器可塑性。二者在高温下结合,生成玻化的外形,变得致密无孔。陈志岁在《景德镇》一诗写道:“莫笑挖山双手粗,工成土器动王都。历朝海外有人到,高岭崎岖为坦途。”

除去优厚的先天条件,景德镇人无畏的奉献精神更是赋予了瓷器一种神圣的力量。许多栩栩如生的故事讲述了景德镇人为烧制瓷器付出的巨大牺牲。相传公元1599年,景德镇奉命为朝廷烧造青龙白瓷缸。龙缸又大又厚,烧造十分困难,一入窑经高温焙烧,不是变形就是坼裂。一个年轻人看到大瓷器怎么也做不好,便纵身跳入烈火熊熊的窑膛内,以骨作薪。翌日开窑一看,“龙缸乃成”。这个自我牺牲的年轻人叫做童宾,被后世供奉为“窑神”。

这样的故事让我们得以清楚,在千千万万的瓷器中,人们付出了多么大的代价。一件看似普通的瓷器,融进的是世代传承的虔敬之心。一代代工匠为其付出心血,用瓷器去表达对完美、平衡与和谐的追求,“万物生生,而变化无穷焉”。

科学家、皇帝与炼金术:德累斯顿的瓷器之路

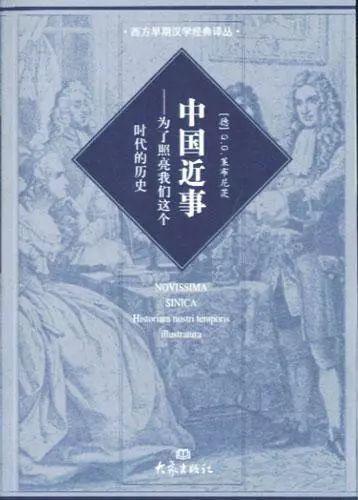

景德镇窑火熊熊燃烧之际,地球的另一边人人都在等待来自中国的消息。传教士从中国寄回的信件被人们如饥似渴地阅读,十六世纪四十年代的时候这些信件会被给予“特别关照”,后来这些信件被编辑整理,汇总出版。著名的数学家、哲学家莱布尼茨也曾编纂过《中国近事》,为时人提供来自中国的最新消息。

《中国近事》,莱布尼茨,大象出版社 2005年版

对瓷器的痴迷,使得人们希望能从故事和消息中寻找瓷器在哪里制作、如何制作、为何制作等问题的答案。瓷器传到凡尔赛宫,王公大臣们则纷纷希望得到更多的瓷器。1689年的一份财产清册上显示,太子的房间里竟藏有381件中国的瓷器。王室贵族的竞相追捧,使得西方人自己也想要制造瓷器。国王、商人、科学家、炼金师等纷纷加入到瓷器的制造过程中。

萨克森选帝侯奥古斯都、科学家契恩豪斯与炼金师波特格是瓷器发明之路上三个重要的人物。奥古斯都后来当上了国王,他极为奢侈,爱好战争、女人、宴会、瓷器等,他坦陈自己患有“瓷器病”,愿意为瓷器花钱,购买康熙瓷、大盖罐、瓷盘、花瓶等决不手软,甚至曾用六百名全副武装的萨克森近卫骑兵向普鲁士交换了一百多件精美的瓷器,到他去世时,他拥有的瓷器达到35,798件。正是这样一个嗜瓷成癖的人,花重金投入到瓷器的制造上。

德累斯顿成立了黄金屋(Goldhaus),这是国王的实验室,有点像是现在的科学院,自然哲学家、科学家、炼金师、通晓矿物和采矿知识的人、侍臣等一大帮人聚到了一起,进行研究活动,检测王国境内各种矿物质、矿石、泥土和黏土,分析其潜在的可能性,以便用来制造玻璃,乃至日后的瓷器。十七八世纪的欧洲,玻璃技术发展迅速,加上牛顿光学原理的发现,使得透镜与平面镜成为重要的手工制品,比如大哲学家斯宾诺莎就是一边在屋里磨镜片,一边思考哲学问题。

契恩豪斯与斯宾诺莎、乃至牛顿都有联系,他受命于制造瓷器,一开始所倚仗的便是光学原理与玻璃制造技术,他甚至认为玻璃是通往瓷器的路径。他用燃烧透镜融化瓷器,用各种矿物质进行实验,把黄金练成了废物,最后瓷器没炼成,得到的全是垃圾。好在奥古斯都不遗余力地支持,给他黄金、给他各种实验材料。

契恩豪斯发明的透镜

在1701年,坊间风传柏林有个给药剂师当学徒的十九岁男孩发现了魔法石,他在可靠的目击证人面前炼出了黄金。这个男孩叫波特格,他的加入让契恩豪斯与瓷器的故事风云突变。国王已经走火入魔,他四处寻找这个男孩,找到后用一种囚禁式的方式让他做实验,给他安排实验室,提供各种原料——两桶矿物质、几瓶硝酸、一个精炼炉、钳子、坩埚、铁锹、木炭、研钵、锡、玻璃烧瓶、玻璃蒸馏仪、安瓿、木柴等,后来又让他与契恩豪斯联手,二人吃住同在一起,守着24座大小不等、日夜不熄的火炉,尝试各样的材料,终于在1706年5月开窑后发现了一样质地细密,呈红褐色的成品,并且美得惊人,现在看来二人可能无意中烧制出了一种新的物质——红瓷,后用白色黏土替换红色黏土,终于烧出了白色的瓷器,契恩豪斯和波特格将其称为“碧玉瓷”,国王看后表示十分喜欢。

波特格

波特格在近乎软禁状态下的制瓷画面

此后,二人的技术不断得到改进,他们烧出了无釉瓷杯、烧出了半透明的白色器皿,在1708年10月11日,波特格向国王宣布,他终于破解了秘术的玄机,拥有了制作瓷器的知识,并制成了这“白色的黄金”,也就是这一天契恩豪斯辞别人世。他死后,实验室的文件失窃,有人说被仆人卷走,总之从此之后,欧洲开始了自己的制瓷之路。

一个人的执着:普利茅斯与威廉·库克沃西

瓷器在普利茅斯诞生的故事远不如德累斯顿的精彩,威廉·库克沃西是所有故事的核心。1719年一个男孩开始了从德文郡到伦敦的漫长跋涉,他先是在一家药剂师作坊干活,学习选配草药,识别植物、种子等,同时也学习一些化学知识,这为他日后烧制瓷器打下了基础。

1726年,他从伦敦踏上了去普利茅斯的旅程,在普利茅斯他时常骑在马背上四处走动,寻找矿山,俨然成了一个冒险家。与此同时,他是一个爱读书的人,在杜赫德论中国的巨著中,他看到了“中国瓷器”的章节,就此改变了自己的一生。

尽管此时欧洲已有瓷器的配方,但围绕着瓷器,一切都是秘密,很少有人知道配方到底是什么?威廉潜下心来,博览群书,同时四处寻找合适的材料。终于他在一个叫做特里戈宁(Tregonning)的山上找到了两种石头,其实它们就是烧制瓷器的两项原料——白墩子和高岭土。

他几乎是凭借一己之力创造了一种瓷胎,配制、研磨、烧制,然后又钻研如何施釉,进而烧制一件器皿。1768年3月14日,库克沃西烧制出第一只苹果酒杯,这只瓷杯来之不易。它从无到有,完全靠着这个英国人曾经行走大地,处处留心,捡拾碎料,感受它们的质地;靠着他曾经专注地倾听在马路边干活的人们说话,保持开放心态。威廉对瓷器有一种常人难以理解的执着,他先后经历丧妻之痛、丧女之痛,最终还是坚持了下来,我甚至觉得瓷器对于威廉来说,是逃避痛苦的手段。他对白瓷的无尽求索,是让自己“转身面对世界,避开生活中的残缺”。

库克沃西瓷酒杯的底部,1768年

德瓦尔在书中,用颇为感伤的语调写道,“白色既是一种悲伤,也是一种希望……它是悲伤的颜色,因为它把所有颜色包裹在自身之内。悲伤也像无穷无尽的屈折,把你的镜像分裂为数不清的碎屑和残片”。

来源:烛下检书

作者:曹金羽