盱眙出土文物数量之多,品位之高,苏北地区屈指可数。现从出土的战国及汉代文物中选择部分一级文物,展现盱眙古代文化之辉煌。

盱眙秦时建县,楚怀王熊心建都,明皇朱元璋故里,南北交通之要冲,兵家必争之重地。盱眙,地理优越,百座大山;淮河穿境,清波映月;万顷湖泊,浩荡江淮。历 史悠久、文化灿烂的盱眙县,馆藏文物3360余件,其中玉石器61件,陶瓷器494件,青铜器224件,漆木器135件,金银器18件,国家一级文物25 件。

西汉木刻星象图

1974年8月,西汉木刻星象图出土于东阳城西汉古墓,共两块,纵向置棺盖 上。一块长188厘米,宽45.3厘米,厚3.5厘米,左方刻有圆日与金鸟,金鸟的头尾在圆日的两边,上首和右首分布9个小日,左上一人捷奔,类似“羿射 九日”。右方刻有圆月,月中有蟾蜍、白兔和半弧形线条;下有一人,如同“嫦娥奔月”;圆月后面,分布七颗星辰,三颗连成直线,四颗斜角排列;日月之间有三 条鱼形图案。另一块,长188厘米,宽28.2厘米,厚3厘米,主体是两条带翼的飞龙,左方排列三颗三角形的星辰,用线条连接;右方亦有高低参差的三颗星 辰。据南京博物院考古人员考证,盱眙出土的星象图与汉元帝初元五年(公元前44年)一颗彗星纪录基本吻合,断定其为彗星运行图,运行轨迹由东向西。公元 66年,耶路撒冷彗星图为世界之最,而盱眙出土彗星图比其早110年。图上彗星尾部被月亮遮盖一部分,说明当时已有人发现彗星比月亮更遥远。该图被定名为 “盱眙星象图”,现藏南京博物院。

汉石钱范

石器,汉代铸钱模具,出土于东阳汉墓,共两块,长方 形。一块长21.5厘米,宽7.2厘米,厚3.1厘米;另一块长22厘米,宽7.7厘米,厚3.4厘米。浇口设在一端,下有一流道,左右共连二枚钱模,中 列阴文“五铢”二字,“五”字上横较长,交叉两笔缓曲;“铢”字,金字头为三角形;“朱”字,一块上方下圆,一块上下两笔均为方形;一块背面无纹饰,另一 块背面和正面相同。钱文没有完全刻成,无使用痕迹,做工细腻,保存完好。

东汉“天王日月”神人神兽镜

青铜器,装饰品。1981年,出土于顺河朱楼村。镜为铜质,重250克,直径16.5厘米,边厚0.4厘米,边宽1.5厘米,正面与背面边缘呈茶绿色, 背面中间呈深绿色,光滑明亮,可照影像。镜面弧形,半球形纽,圆座,座径3厘米。镜面以高浮雕的神兽作主纹,以浅浮雕的几何图案着底,中间夹有四乳,外区 一周有凸起的“天王日月”铭文方印,印铭和弧形纹中间,配置凸起的半圆形云纹图案,接近边缘处一周作锯齿纹,斜纹面高出镜边。边内区作浮雕画纹带,外区作 菱形云纹带。镜中刻栩栩如生的人像25个,灵禽瑞兽28只,包浆青透如璧玉,光照鉴人,形象生动,线条流畅。

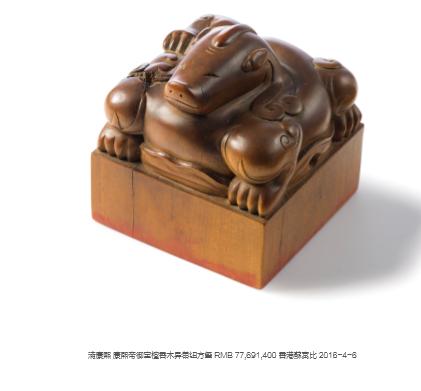

东汉神兽镇

青铜器,汉代墓镇。1982年,出土于东阳汉墓,高8.9厘米,底径8.6厘米,铜质,圆雕,上部神兽匍匐、昂首、圆眼凸出,鼻、耳较短,自体修长,扭 曲,足有力,一条龙环绕其身,头从其颈下部伸出;下部为一圆座,配以海水浪花。造型生动,威武凶猛,蓄意待发,工艺精致。

战国陈璋圆壶

青铜器,战利品。1982年,出土于穆店乡南窑村,侈口、束颈、弧肩,平底,名曰“重金络壶”,高26.6厘米,腹径20厘米,颈、腹、足部布满草叶纹 和几何纹图案,壶身盘绕96条小蛇,网纹图结点缀576朵梅花,壶腹饰4个兽面衔环和虎形鋬耳,口沿刻铭文字25个,壶口有一只纯金兽,壶内装纯金郢爰 11块、马蹄金15块、金饼9块。其中两块郢爰是全国之最,均有54个方印,其一块长12.7厘米,宽7.9厘米,厚0.4厘米,重612克,另一块 466.3克,圈足表明齐国战利品。齐宣王五年(前315年),齐国趁燕国内乱,齐王田忌派陈璋(田璋)率兵灭燕,圆壶由燕到齐。其铭文与美国宾州大学博 物馆陈璋方壶的铭文,仅有一字之差,被列入全国禁出境展览文物名单。现藏于南京博物院。

春秋吴国铜匜

青铜器,贵族祭祀宴食前净手的盥洗器。1985年,出土于旧铺农科站,高16.1厘米,腹宽22.4厘米,重1750克。器身呈椭圆形,平底,口作筒 形,上部前端浮雕兽面纹,后端浮雕蟠螭纹组成的饕餮纹,鋬饰饕餮纹浮雕,身饰蟠虫兀和绳索纹,无足,尾部上翘,底内刻篆书竖行铭文一行九字:“工盧季生乍 (作)其盥会盥。”《左传·僖工二十三年》记载此匜“奉匜沃盥”,《国语·吴语》记载“奉槃匜以随诸御”。因此,本器制成时间为公元前585—495年之 间。

盱眙出土的石器、玉器、青铜器、漆木器,造型美观,饰纹清晰,既有新石器时期文化特征,又彰显青铜器时代文化特色。

■夏维新 文/图

来源:淮安新闻网